Academic Life & Research

教育・研究

[公開講座]第2回 コロナワクチン・治療薬の開発事例から考える「医薬品研究開発の今」

2022.05.25

学問領域にとらわれない幅広い教養(リベラルアーツ)を学ぶ東洋学園大学の公開講座。

2022年度は持続可能な開発目標“SDGs”をテーマに、第2回を5/21(土)、東京・本郷キャンパスでの対面講座とオンラインでのライブ配信により開催し、77名(対面18名、オンライン59名)の方にご参加いただきました。

講師は、東洋学園大学現代経営学部の木川大輔准教授。

CRO(医薬品開発受託期間)で経営企画や事業開発に携わった後、首都大学東京にて博士号(経営学)を取得。

同大学非常勤講師を経て現職、専門は経営戦略です。

近著の『医薬品研究開発のエコシステム』(中央経済社刊)が日本ベンチャー学会第9回清成忠男賞を受賞しました。

木川大輔准教授

今回は、新型コロナウイルス感染症の死亡率・重症化率がワクチンによって劇的に低下したが、なぜファイザー、モデルナといった欧米の製薬会社がスピーディーにワクチンや治療薬を開発することができ、日本の製薬会社にはできなかったのか。

その要因を「研究開発のエコシステム」というマクロ的な視点から紐解き、「医薬品研究開発の今」についてお話しいただきました。

木川准教授は冒頭、エコシステムについて「伝統的な産業の枠組みを超えて複雑化した大企業を分析する視点として1990年代に提唱されたもので、企業とパートナーやサプライヤーとの協調環境を生態系に見立てたものである」と説明。

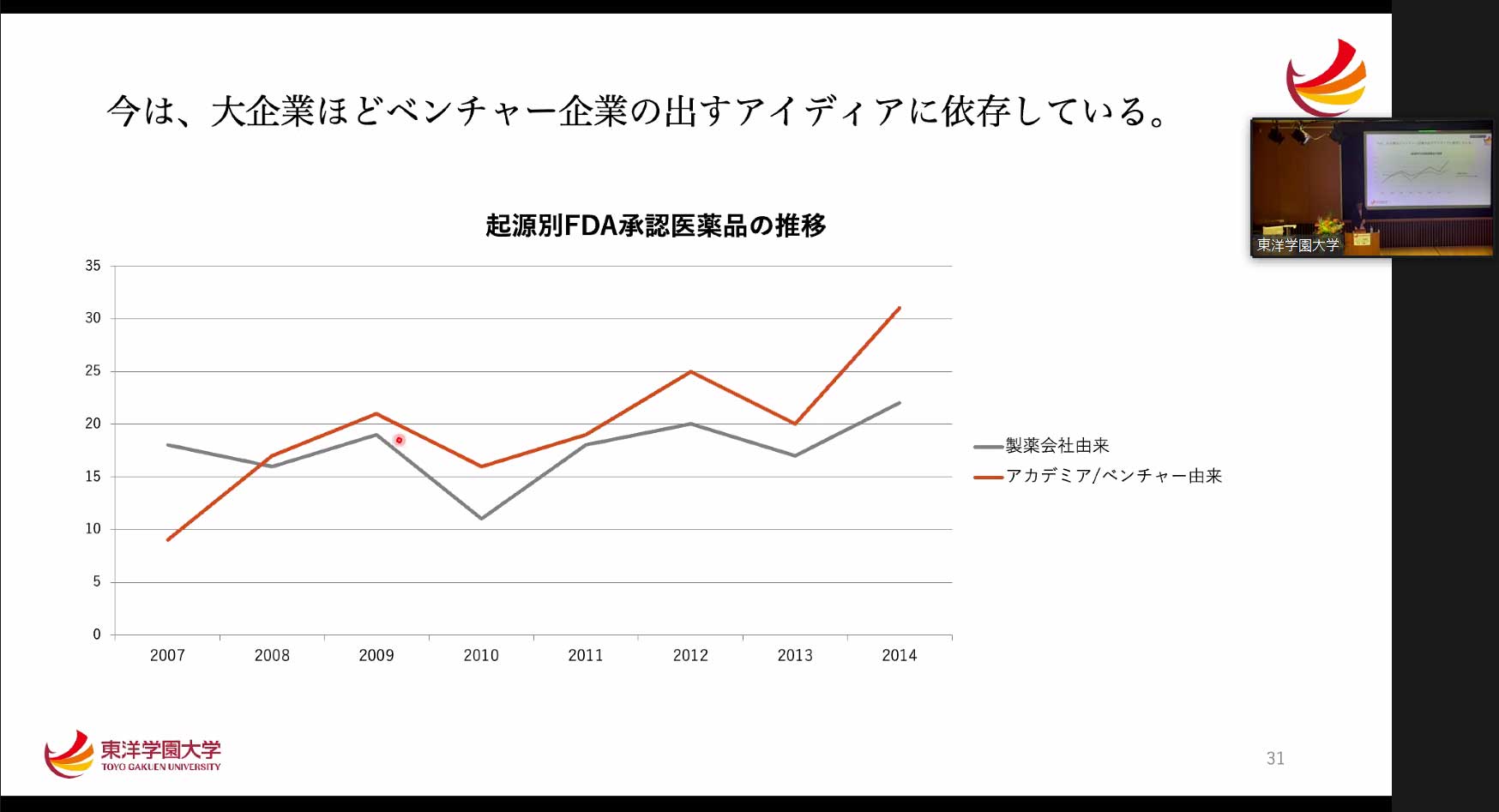

次いで医薬品産業界におけるエコシステムについて論を進めました。まず新薬の研究開発について、成功率は約2万分の1と非常に低く、期間も10~15年と長く、コストも数十億から数百億かかるため、非常に不確実性が高くメガファーマ(大規模な製薬会社)でしかできないと思われがちであるが、実際にはメガファーマはベンチャーに依存していることを数字を挙げて紹介しました。

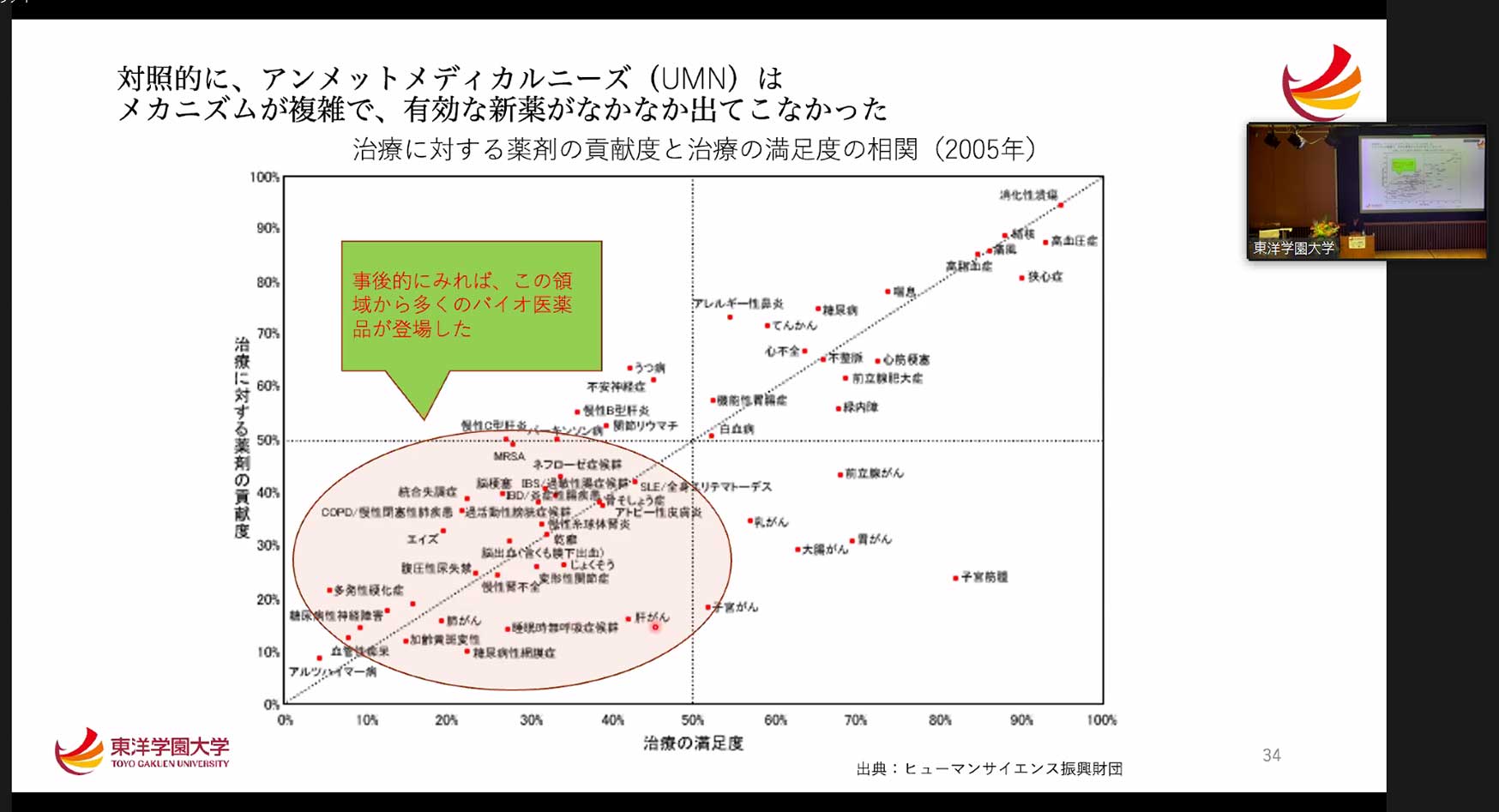

その理由として、大企業の売り上げに貢献してきた領域の薬剤が飽和状態にあり、これまで有効な新薬が出てこなかった領域においてはバイオ医薬品が占める割合が大きいこと。

世界初のバイオテクノロジーの企業「Genentech(ジェネンテック)」社の「権利を売る」ビジネスモデルが成功したことを受け、欧米で次々とバイオベンチャーが誕生したことを挙げました。

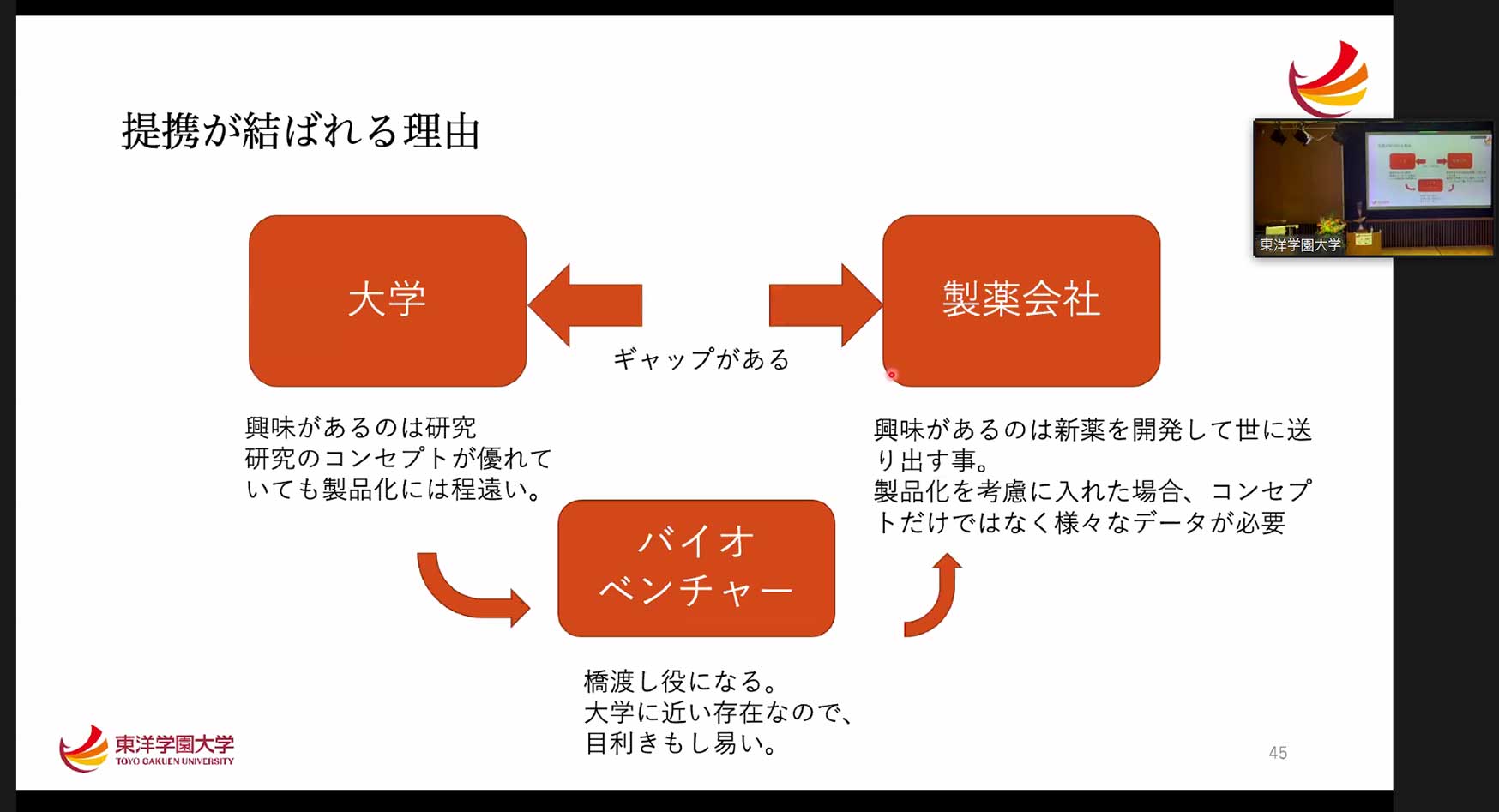

開発は自社で行うが、多額の費用と時間が掛かる臨床試験以降のプロセスを製薬会社に任せるというのがジェネンテックの手法でしたが、やがて行き詰まり、代わって社外の知識やアイデアを活用する「オープン・イノベーション」が欧米での主流に。

大学・バイオベンチャー・製薬会社の提携が急速に進行しましたが、「日本では自社開発にこだわったためこの流れに出遅れた」と指摘しました。

欧米と日本との開発速度や生み出される製品数の差は、新薬開発の成功率においてはそれほど差がないはずだが、試行回数=分母が大きく異なり、研究を行う大学の資金力、ベンチャー企業の数、資金提供をする製薬会社の数と資金力の違いがその理由であると解説しました。

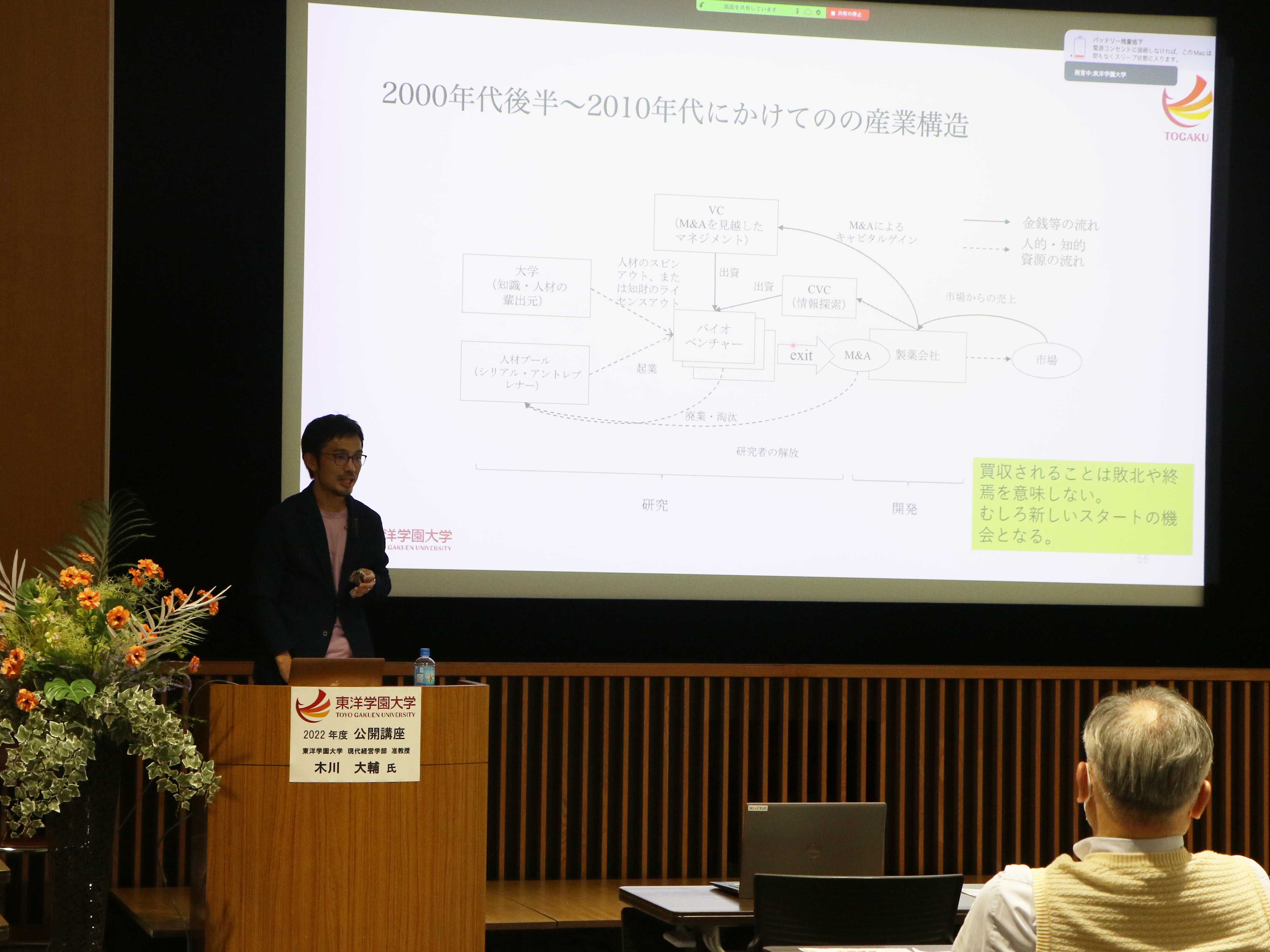

さらに木川氏はバイオベンチャーの生存戦略について触れ、かつてバイオベンチャーは上場することで資金を調達していたが、いまでは製薬企業にM&A(合併、買収)されることで資金を獲得し、再度起業し新たな開発に向かうという産業構造にシフトしていったことを紹介。

エコシステム型の産業構造では、資金力のあるメガファーマはエコシステムに投資しながら「知」を回収するのに対し、資金力のない企業は得意分野を絞り込んだスペシャリティファーマを目指すという二極分化しているといい、日本も同様に再編されていると結論を述べました。

講演後には会場内とオンライン上から質問が寄せられ、「ジェネリックは多額の費用が必要な新薬開発の阻害にならないか」という質問に対して、「その可能性は否定できないが、流れに抗うことは現実的ではない。発想の転換として、開発企業がジェネリックを子会社とすることで、他社のジェネリック品よりアドバンテージを得ているケースが存在する」と回答。

「M&Aによるベンチャー側のデメリットは?」という質問に対しては「買収されるよりその後の価値の総和の方が大きい」ことを解説されて、講座を終了しました。

今年度は2022年8月まで全7回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は5/28(土)、「SDGs視点からみたJリーグの価値」というテーマで、公益社団法人日本プロサッカーリーグ事業本部マーケティング戦略スーパーバイザー 山下修作氏が講演します。

ぜひふるってご参加ください。