Academic Life & Research

教育・研究

このデータは何を語る?「分解と統合」の科学的思考を培う

2022.06.24

「このグラフから何を読み取る?わかる人は手を挙げて」。

グローバル・コミュニケーション学科の専門基礎科目「リサーチデザイン」の授業で、学生たちに問いを投げかける門田実専任講師。

この授業では、データの収集・分析と科学的思考によって、課題を発見し解決するためのスキルを習得することを目的としています。

この日はその土台となる、データの適切な収集・分析についてのトレーニングが行われていました。

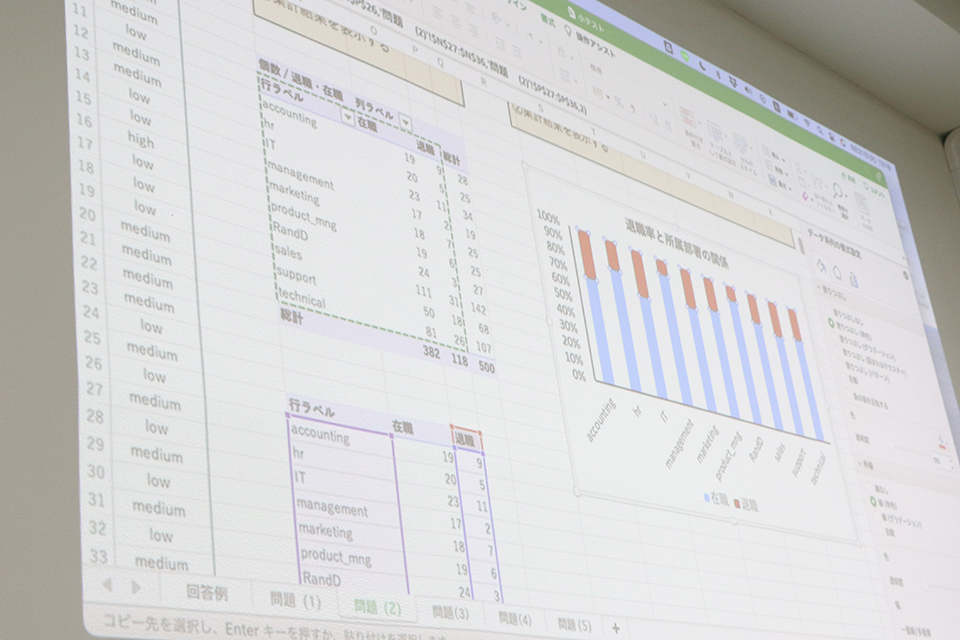

学生たちは門田専任講師が用意した500件近いデータを、Excelのピボットテーブル機能を使用しながら見やすいグラフにまとめていきます。

「温暖化などの環境問題も、企業のビジネス課題も、問題解決のためのアプローチは共通」と門田専任講師。

それが、フランスの哲学者ルネ・デカルトの提唱した「分解と統合」の哲学だと言います。

科目を担当する門田実専任講師

まずは現象を観察して自分なりの仮説を立て、その仮説を証明するための実験を設計しデータを収集。

その際に、収集したデータを一度「分解」し、細かく分けられた項目から必要な部分だけを集めて「統合」することで、データが語る情報が可視化され、自分なりの仮説を立てる糸口となります。

集めたデータを統計学や機械学習の知識を用いて分析・統合し、論理的思考で検証、得られた知見をもとにさらに広い領域の課題解決を目指す…というのは、大学の「研究」における基本のステップ。

2年次の「リサーチデザイン」で科学的思考の基礎を培うことで、ゼミでの研究が本格化する3・4年次に向け、それぞれの学生が自らの疑問をより深く科学するためのスキルを身につけています。