Academic Life & Research

教育・研究

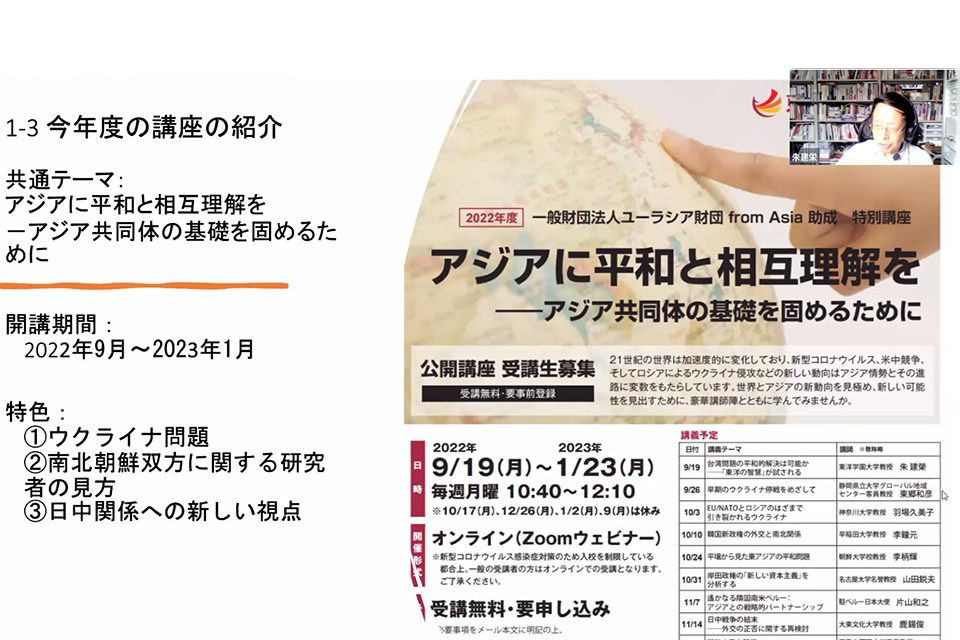

特別講座「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」第1回目を開講

2022.09.22

9月、世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座を開講。本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。

9/19(月)、第1回「台湾問題の平和的解決は可能か――『東洋の智慧』が試される」を開講しました。

まずは今回の講師である東洋学園大学 朱建栄教授が、2015年からスタートした本講座を振り返り、一貫して「アジア共同体」をテーマの根幹に据え、数多くの専門家が本学学生だけでなく広く一般にも発信してきたことを紹介。

そのうえで第1回のテーマである台湾問題の平和的解決について講座をスタートしました。

朱教授は冒頭、「世界は第4次産業革命が進行中で、国際情勢は未曽有の転換を迎えている。その結果、巨大な経済的不平等をもたらし、地政学的な政治構造と安全保障に大きな影響を与える」と問題提起。

中でも、GDPを例に米中競争は熾烈さを極めていると指摘しました。

次いでロシアのウクライナ侵攻についても触れ、今後のロシア情勢や、中国の立ち位置の変化について解説。

ロシア侵攻直後、中国は王毅外相の表明から「中国は侵攻を支持していない」と述べたものの、巨大隣国ロシアとの長期的関係に配慮し、米国との駆け引きもあって欧米とは一線を画した対応を取っていると分析しました。

そのうえでいよいよ今回の本題である台湾問題に言及。

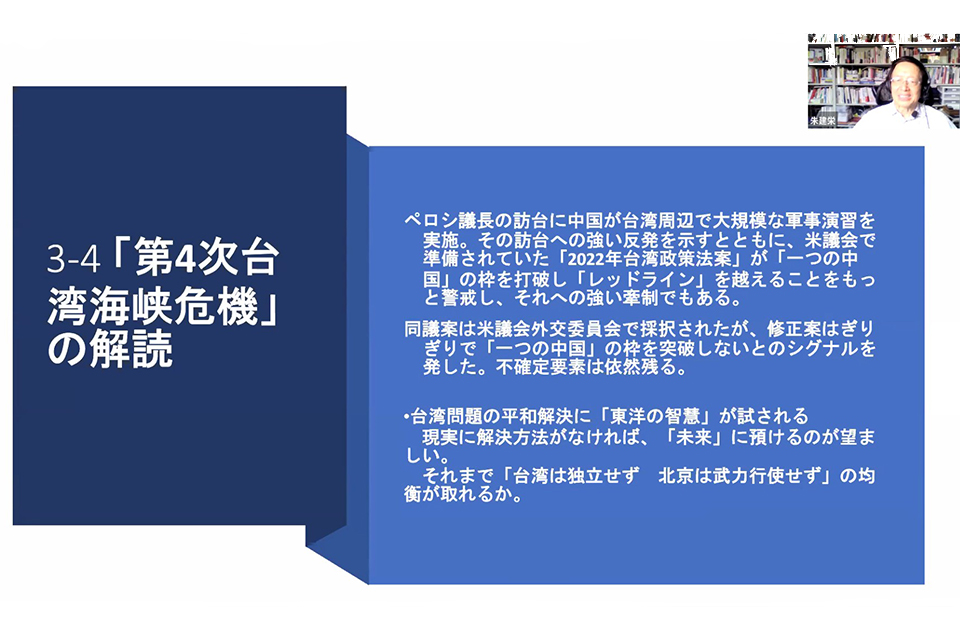

まず「中国は武力統一を望んでいるか」という問いについて、鄧小平時代の1980年代から中国が「平和統一」の方針を打ち出し、2005年には「非平和的方式」行使の前提を限定していることを挙げ、現在の中国にとっては経済の現代化が最優先であり、台湾統一はあくまでサブの目標であると述べました。

また、ウクライナと台湾の問題の違いや、米下院議長のペロシ氏台湾訪問を機に米中間の緊張が高まったことなど国際社会の動向にも触れつつ、台湾問題の平和解決には「台湾は独立せず、中国は武力行使せず」の均衡をとる「東洋の智慧」が試されるとの見解を述べました。

さらに、観光・貿易をはじめとした日中関係の重要性や尖閣問題についても説明。

“台湾問題が日中関係に深刻な打撃を与えないよう日本が一線を越えないことを希望する”という孔中国大使の講演を引用したほか、今年は日中国交正常化50周年の年であり「コロナ終息後には互いに相手国を訪れ、等身大の姿を知り、ともに平和のために努力すべきだ」と述べました。

質疑応答では、中国在住の視聴者をはじめ多くの参加者から寄せられた質問に答え、「中国は民衆が自由に発言できるようにならないと世界のリーダーにはなれない」「中国は外交の強硬姿勢を変えていかないと世界の共感を得られない」「日本はアメリカ、中国両国と対話できる国でありアジアの安定のために日本が果たす役割がある」と両国への期待を述べました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は9/26(月)、「早期のウクライナ停戦をめざして」というテーマで、静岡県立大学グローバル地域センター客員教授・東郷和彦氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。