Academic Life & Research

教育・研究

ウクライナに対するロシア側の視点を知る。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第2回目を開講

2022.09.29

9月、世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座を開講。

本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。

9/26(月)、第2回「早期のウクライナ停戦をめざして」を開講しました。

講師は静岡県立大学グローバル地域センター客員教授の東郷和彦氏。

東郷氏は外務省入省後、在ソ連邦日本国大使館を皮切りに外交畑を歩まれ、公使や全権大使等を歴任し、退官後はプリンストン大学、カリフォルニア州立大学、ソウル大学等で教鞭をとられたのち、現職を務められています。

東郷和彦氏

東郷氏はまず、「プーチンは悪、ゼレンスキーは善」というウクライナ戦争の定説に対し、ロシア側の視点を振り返る必要性を指摘。

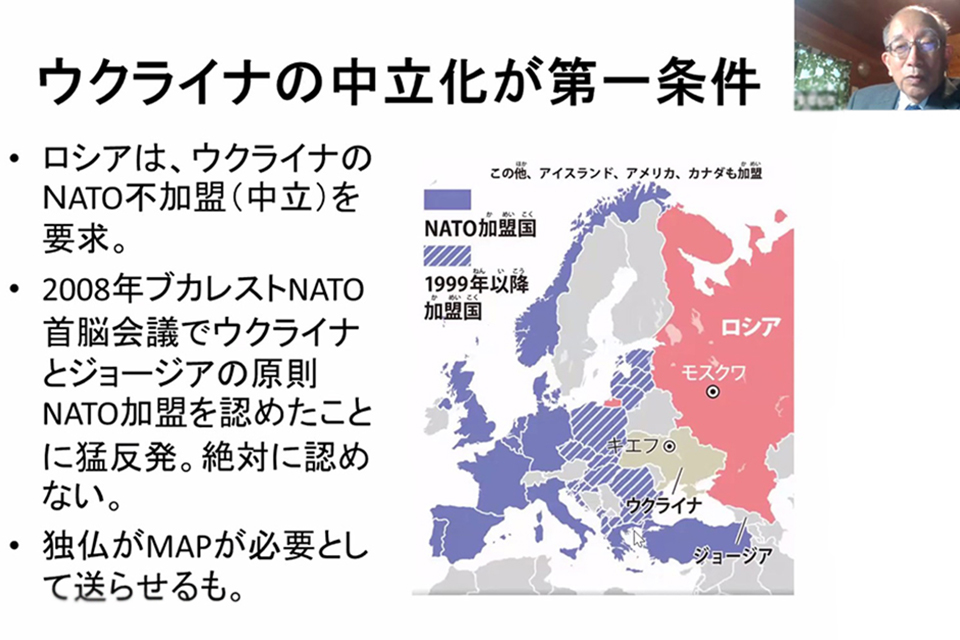

2000年にプーチン大統領が就任以降、ロシアを「強く安定した国」、ヨーロッパにとって「尊重するパートナー国」として復活させることを目指し、「ウクライナの中立(NATO不参加)」と「ロシア系ウクライナ人の保護」を主張してきたことを解説しました。

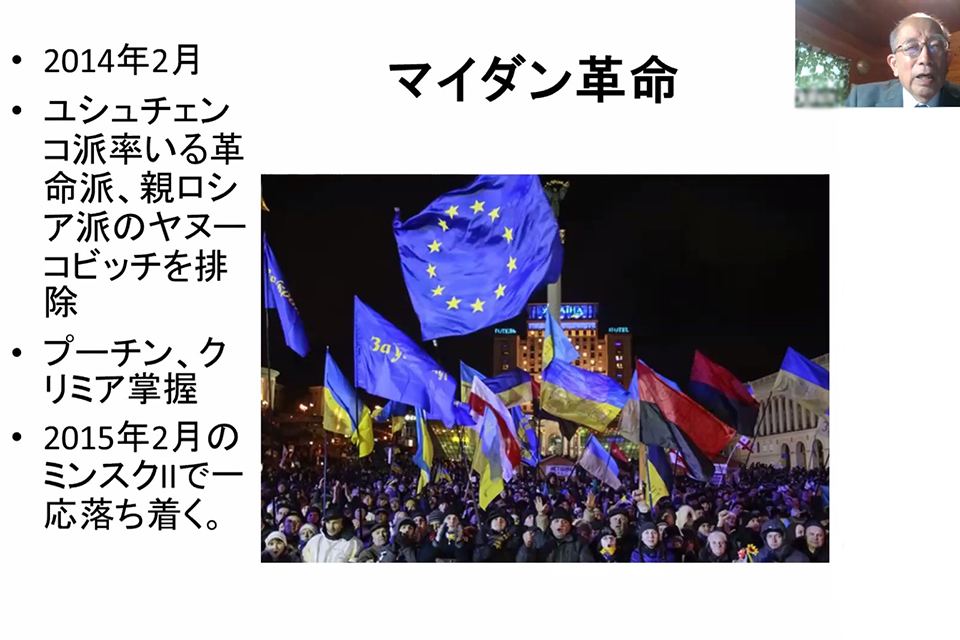

一方、ウクライナでは1991年の独立を機に反ロシア主義の愛国者が多数帰国。

さらに、2014年のマイダン革命(親ロシア派排除)を経て、2019年にゼレンスキーが大統領に就任した後は、ウクライナのNATO加盟やクリミア奪還を公言するとともに、「アメリカの体現する価値観外交」を行ったことで、ウクライナ-ロシア間の緊張が激化したと指摘しました。

次いで、ウクライナ戦争の推移に言及。

2月のロシアの全面侵攻後、「和平のチャンスが2度あった」と東郷氏。

1回目は3/29のイスタンブールにおけるウクライナ側による和平提案、2回目は5/13の米オースティン国防長官が露ショイグ国防相に行った即時停戦提案であり、とくに2回目は「双方とも負けていないという現実的な解決が可能だった」と述べました。

しかし和平は実現せず、ウクライナ側はクリミア奪回も視野に反攻を開始する一方、占領地での国民投票によるロシアへの併合の可能性も浮上。

東郷氏は、「プーチンの視点に立てば、ウクライナの中立とロシア系ウクライナ人の権利を保障すれば戦争は起きずに済んだ。しかしレッドラインを踏み越えたいま、戦況はより悪化の可能性がある」と危機感をあらわにしました。

最後にキッシンジャーやエマニュエル・トッドなど論客の意見を引用し、「プーチンに逃げ道を与えて停戦の実現を」というリアリスティックな解決の可能性を提示して講座を終了しました。

質疑応答では、「同胞であったロシアとウクライナの双方の国民感情は?」との質問に「ソ連時代、両国は一体であった歴史があり、親和性がある。だからこそ早期終結をさせなければならない」と回答するとともに、「欧米諸国も、東独出身で冷戦時代を知るメルケル元首相のような冷静な視点が必要とされる」と述べました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は10/3(月)、「EU/NATOとロシアのはざまで引き裂かれるウクライナ」というテーマで、神奈川大学教授・羽場久美子氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。