Academic Life & Research

教育・研究

ウクライナ戦争の背景にあるアメリカの世界戦略とは。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第3回目を開講

2022.10.05

9月、世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座を開講。

本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。

10/3(月)、第3回「EU/NATOとロシアのはざまで引き裂かれるウクライナ」を開講しました。

講師は神奈川大学教授・青山学院大学名誉教授の羽場久美子氏。

羽場氏は国際政治学者として、法政大学、青山学院大学等で教鞭をとられ、ロンドン大学、ソルボンヌ大学、ハーバード大学等で客員研究員を歴任後、現職に就かれました。

世界国際関係学会アジア太平洋会長、グローバル国際関係研究所所長も兼任されています。

今回の講演では、ウクライナ問題の背景について、アメリカの世界戦略とNATOの拡大、および東西に引き裂かれてきたウクライナの政治状況という2つの視点から解説されました。

まず羽場氏は、「ロシアのウクライナ侵攻により、アメリカは軍事的・経済的・政治的に有利となった」という、アメリカの国際政治学者ジョセフ・ナイの見解を引用。

「ウクライナ-ロシアの戦争により、アメリカは権威を回復。その後のアメリカの世界戦略、特に欧州と東アジア戦略に結び付く」という見方を紹介しました。

次いでウクライナの政治状況に論点を移行。

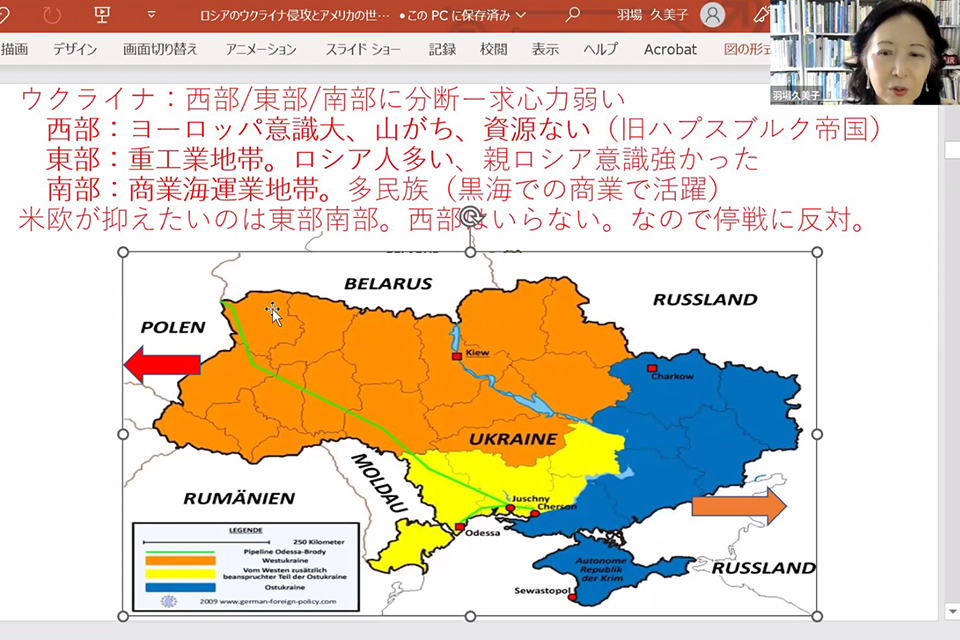

ウクライナの現政権が基盤を置く西部は資源に乏しい一方で、東部は親ロシア意識の高い重工業地帯、南部は多民族で商業海運業地帯であるという地理的要因、さらにロシアにとって重要な不凍港クリミアという地政学的な要因を挙げ、東西で絶えず綱引きが繰り返されてきた歴史を振り返りました。

その上で羽場氏は、「NATOが冷戦終焉後も30ヵ国に拡大し、今後も増える見通しであること、2008年にウクライナとジョージアが加盟国となることに同意する宣言を出したことにより、ロシアの警戒感をあおった」との見解を述べました。

2014年のマイダン革命で欧米派のポロシェンコ大統領就任を契機に、ロシアはクリミア半島を占拠しロシアへ編入。

一方、当時のポロシェンコ大統領は東ウクライナへの空爆を開始し内戦が勃発し、「当時オバマ政権下で副大統領であったバイデンがウクライナを訪問して武器供与に至った」と羽場氏は述べました。

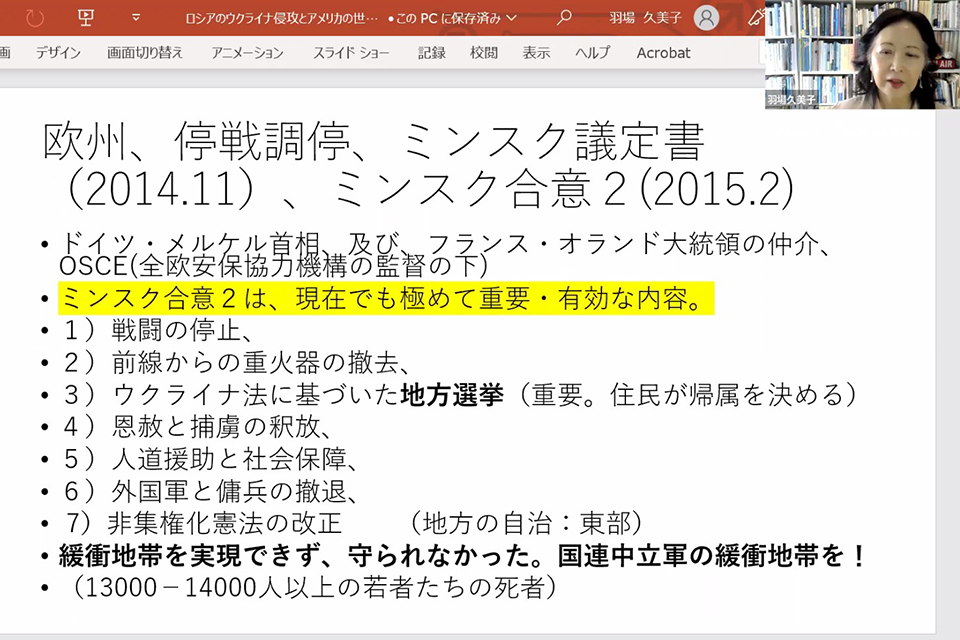

さらに、2015年には欧州が停戦調停に乗り出し、ミンスク合意2の締結により一度は戦闘が中止したものの、2019年のゼレンスキー大統領誕生後、親ロシア派の逮捕とアメリカの支援が開始され、2022年のロシア侵攻に至ったことを解説。

羽場氏の見解として、「『アメリカは戦争に参加しない』としつつも大量の武器供与は武器を渡して戦わせることではないか」と述べました。

最後に2度の停戦提案の経緯に触れ、「アメリカの世界戦略に密接に結びつくこと」「ロシアの侵攻もアメリカの武器供与も過ちであること」「中国・インド等人口の半数を超える国が欧米に与していない意味」「早期の停戦を目指す重要性」という4つの結論を提示。

アメリカの世界戦略が東アジアにもたらす危険性を指摘し、講演を終了しました。

質疑応答では「ウクライナのNATO加盟は承認されるのか?」「ミンスク合意2が守られなかった理由は?」など、短い時間の中で寄せられた質問に回答しました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は10/10(月)、「韓国新政権の外交と南北関係」というテーマで、早稲田大学教授・李鐘元氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。

特別講座の参加方法や最新情報、参加のお申し込みはこちら

https://www.tyg.jp/koukaikouza/oneasia/index.html