Academic Life & Research

教育・研究

SDGs教育をテーマに学生同士が「わかりやすい授業」の作り方を討論

2022.11.29

英語コミュニケーション学科の「英語の習得・学習ゼミ」(下山幸成教授)は、英語の習得や学習を専門分野としたい人に向けたゼミ。

英語学習に関する様々な教材や学習法、教授法について、学生たちが実践しながら研究を深めています。

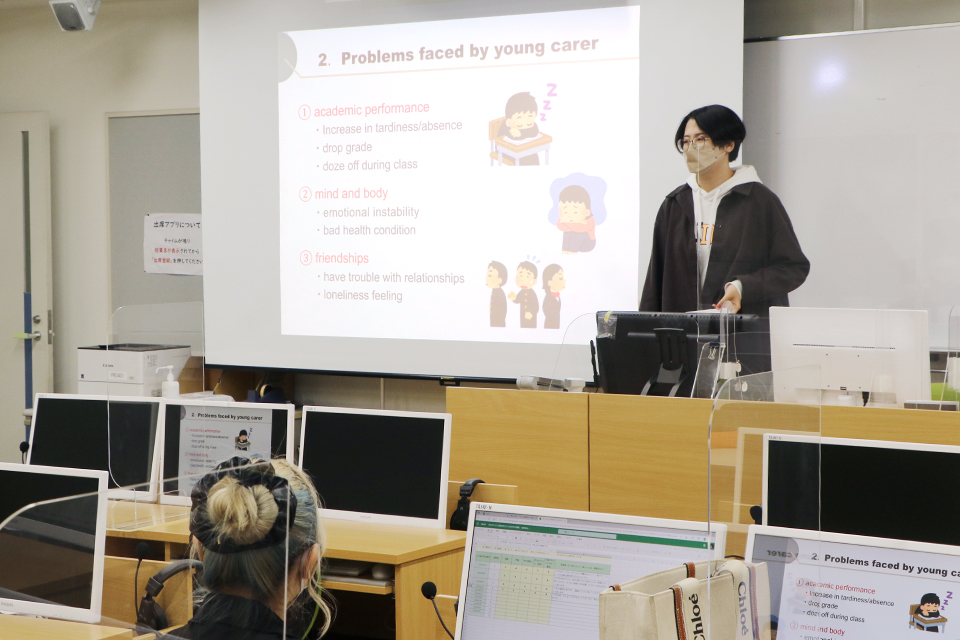

3年ゼミでは11月に「SDGs教育」をテーマにした英語でのプレゼンテーションを行うことになり、ゼミ生一人ひとりがトピックスを定め、スライド教材を制作して教壇に立ちました。

資料も発表もすべて英語。わかりやすい表現や発音にも気を配る

テーマは食品ロス、水資源といった環境に関する問題から、ヤングケアラーなど人権にかかわる話題まで様々。

学生たち自身の関心をもとに視覚的にも聴覚的にもわかりやすい発表をまとめ上げ、英語での質疑応答も行います。

発表を聞き、教材や話し方について学生同士で採点を行う

プレゼンテーションの終了後には、お互いの発表について、ざっくばらんな意見交換がスタート。

テーマの選び方や事例の探し方、データの扱い方など、様々な角度からお互いのプレゼンテーションを検討していきます。

そんな中で、下山教授を囲んで熱心な討論をはじめたグループがありました。

討論のテーマは「英語の話し方」。

生徒が授業によく集中する英語授業とそうでない授業には、教員側の声の大小だけではなく、もっと別の要素があるのでは?という疑問を下山教授にぶつけます。

下山教授からは、「目線の配り方も大切だし、話題の区切り方にも気をつけている」というアドバイスが。

また、「プレゼンであっても対話の意識。聞き手を観察してその反応を読み取りながら話し方を変えることが必要」とも。

学生たちはさらに教授を追及し、話の組み立てをする上での具体的な工夫や、声の抑揚をうまく使って重要なポイントを強調するテクニックなど、現役の教員ならではのコツを引き出していました。

一方、別のグループではスライドに使用する画像の探し方、選び方について情報交換。

授業準備を行う上で、視覚に訴える資料をいかに効率的に作るかを話し合っていました。

ゼミ生の中には中学校・高等学校の教育実習や日本語学校での教育実習を控えている学生も。

しかし、今年の3年生は入学直後からコロナ禍の影響を受けており、例年に比べて対面でのプレゼンテーション機会を持ちづらい状況でした。

英語での発表やコミュニケーションの基礎的なスキルを丁寧に確認、共有していくゼミ生たちを、「初めは自信がなくても大丈夫。やりながら自信をつけていくものです」と、下山教授が鼓舞します。

教員よりも学生が教壇に立っている時間のほうが長い下山ゼミ

「このゼミの学生は、英語力を総合的に高めるトレーニングだけでなく、英語の習得・指導・学習に関わる理論を学び、その知識を現場で活かすためのトレーニングや実践経験を積んでいます。原稿読みではない英語プレゼンも実践経験の1つ。様々な実践経験の過程をゼミ生同士で協力したり共有したりすることで、他者から学ぶことの大切さを学び、自分の殻を破るきっかけを得ていると思います」と下山教授。

発表者の「良かったところ」を指摘しあうゼミ生たち

「人と人とのコミュニケーションは、教材にあるようなパターンだけで対応できるものではありません。実際の経験をとおしてこそ気づくこと、経験があるからこそ身につけることができる『そうぞう(想像・創造)力』を大切にしています」(下山教授)との言葉どおり、ゼミ生たちはお互い積極的にコミュニケーションをし、意見を交換しながら、和気あいあいと活動している様子が印象的でした。

ゼミでは今後、TOEIC用のICT教材を実際に利用して効果を測定するといった取り組みも実施予定。

変化する「教育」現場で学習者に応じた「学習指導」ができる人材育成をしています。