Academic Life & Research

教育・研究

[全学研究会]「コロナ後のオンライン授業を考える」をテーマにした教員向け研究会を開催

2022.12.09

11/26(土)、本学次世代教育推進室と政策情報学会の共催による「全学研究会」を開催。対面・オンラインのハイブリット形式で実施し、学内外の教職員50名ほどが参加する盛会となりました。

研究会のテーマは、「コロナ後のオンライン授業を考える」。

コロナ禍で普及したオンライン授業を今後も発展させていくのか、それとも元の対面授業に戻すのかという二極化が進む中で、さまざまな大学の事例を知り、今後に活かすことを目的としています。

パネリストとして登壇いただいたのは、藤平愛美氏(大阪大学日本語日本文化教育センター講師)、奥田雄一郎氏(共愛学園前橋国際大学国際社会学部教授)、河東賢(ハ・ドンヒョン)氏(韓国 国立全北大学行政学科副教授)の3名。

また、討論者として太田康友氏(駿河台大学経済経営学部専任講師)をお迎えし、本学グローバル・コミュニケーション学部泰松教授の司会で進行しました。

最初にご講演いただいたのは、大阪大学日本語日本文化教育センターの藤平氏。

「ハイブリッド授業対応教室の構築とTAの育成」という演題で大阪大学日本語日本文化教育センターの事例をご紹介いただきました。

同センターは、「外国人留学生への日本語教育」をメインとする機関で、語学を扱うために授業ではインタラクティブ性の確保を重視しています。

しかし、コロナ禍以降はハイブリッド授業が加速。

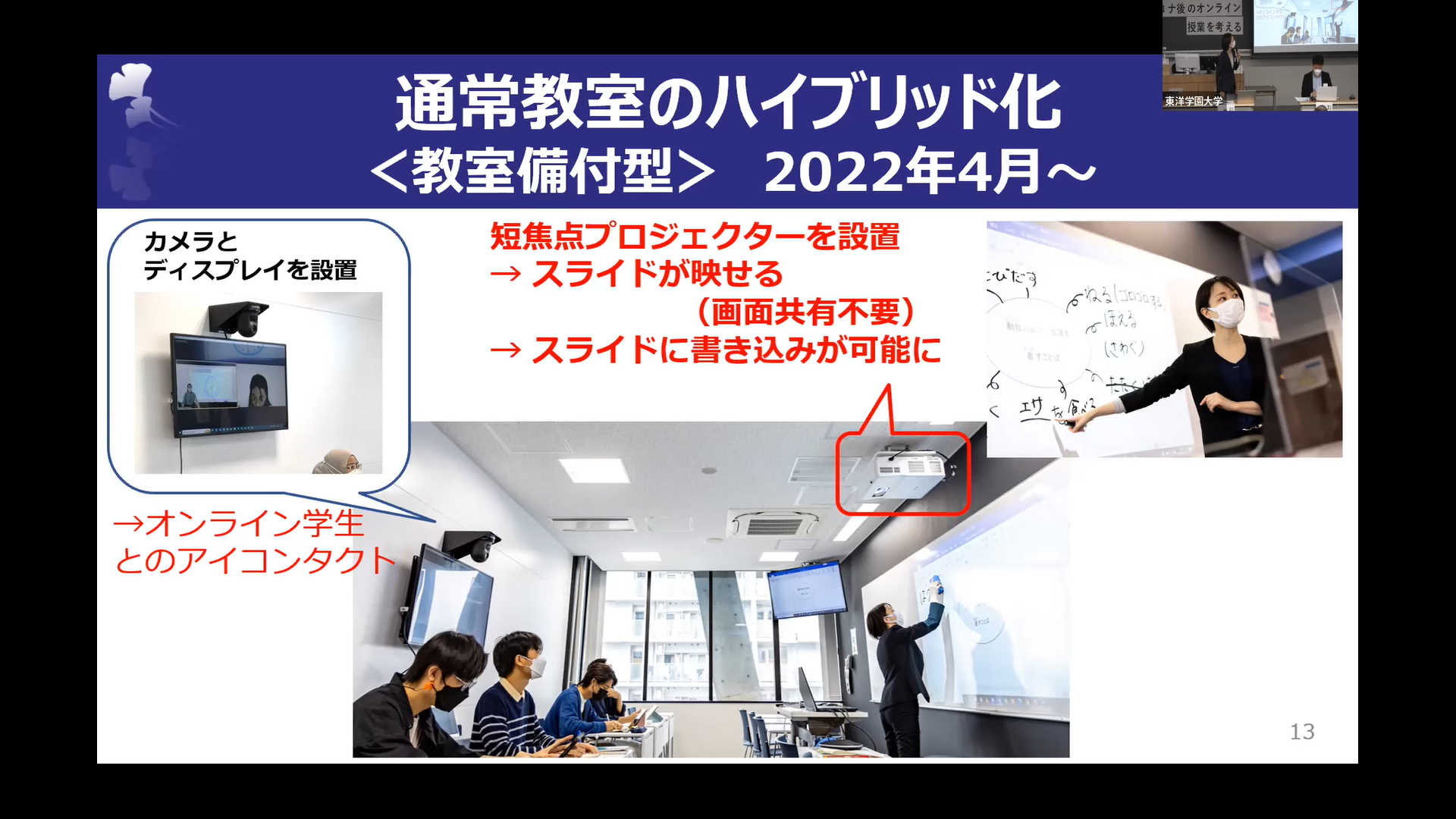

オンライン受講生とのコミュニケーションを高めるために、教室設備の工夫を重ね再構築したという解説がありました。

また、大学院生を従来のTAとは異なる「ICT支援TA」として育成し、講師をサポートすることでオンライン受講生授業におけるトラブル対処に当たれるようにしている、というお話がありました。

教室の後方・前方にディスプレイを設置するなどの工夫で双方向性を確保

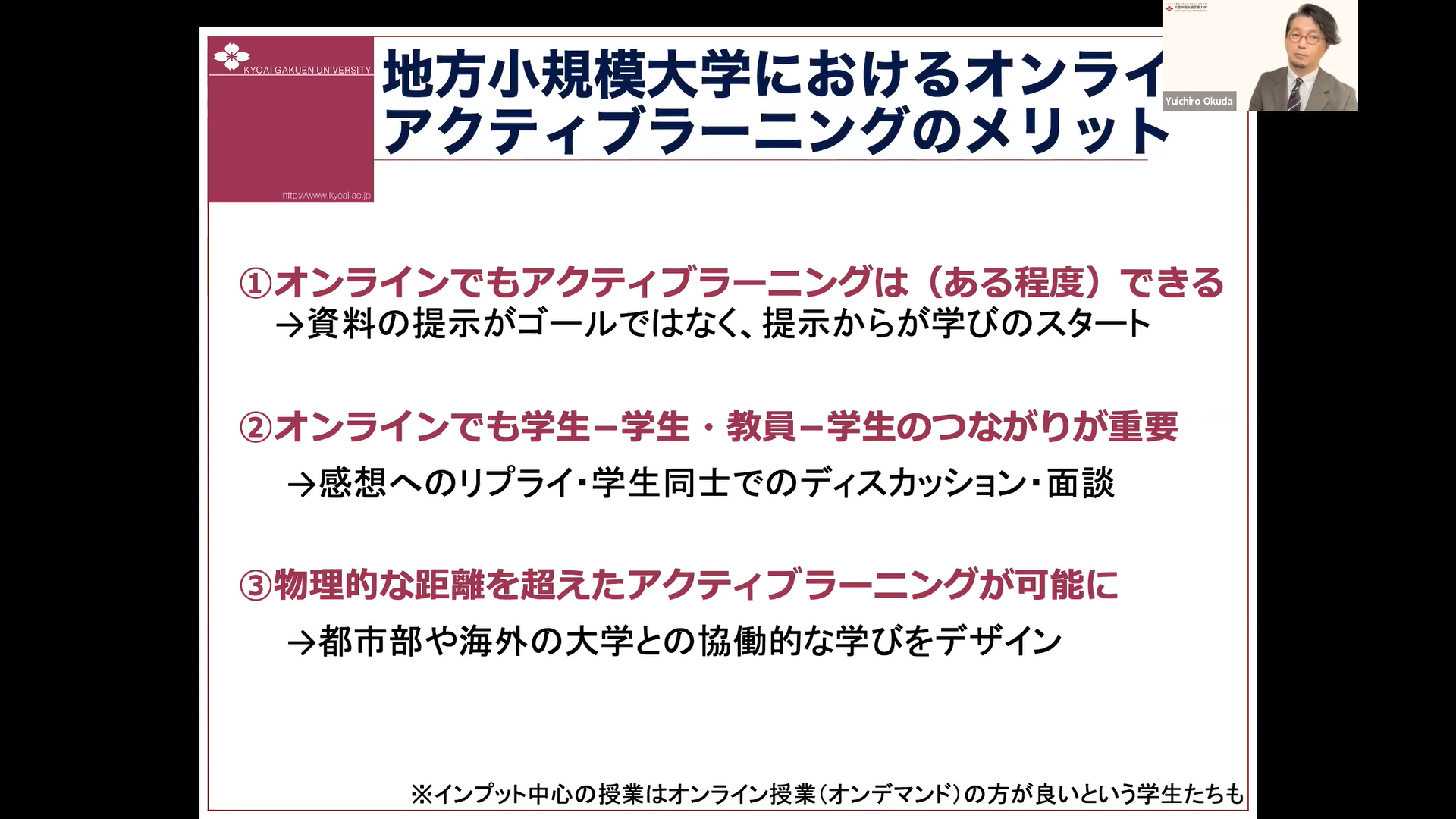

続いては、共愛学園前橋国際大学の奥田氏が「地方小規模大学におけるコロナ禍による対面からオンラインへのアクティブラーニングへの移行のメリットとデメリット」という演題で講演。

アクティブラーニングで全国的に有名な同大学がどのようにオンライン授業を拡充させていったかを解説し、さらに実際のオンライン授業経験から感じたメリット・デメリットを紹介いただきました。

そして、ポストコロナの時代においては「単にコロナ以前に戻すのではなく、この経験を活かし、その大学独自の学びのあり方を創ることが大事」と結論付けました。

実体験から感じたオンライン授業のメリットについて解説

最後にご講演いただいたのは、韓国の全北大学で教鞭をとる河氏。

「コロナ禍後、韓国大学の教授法の変化と課題」という演題でお話いただきました。

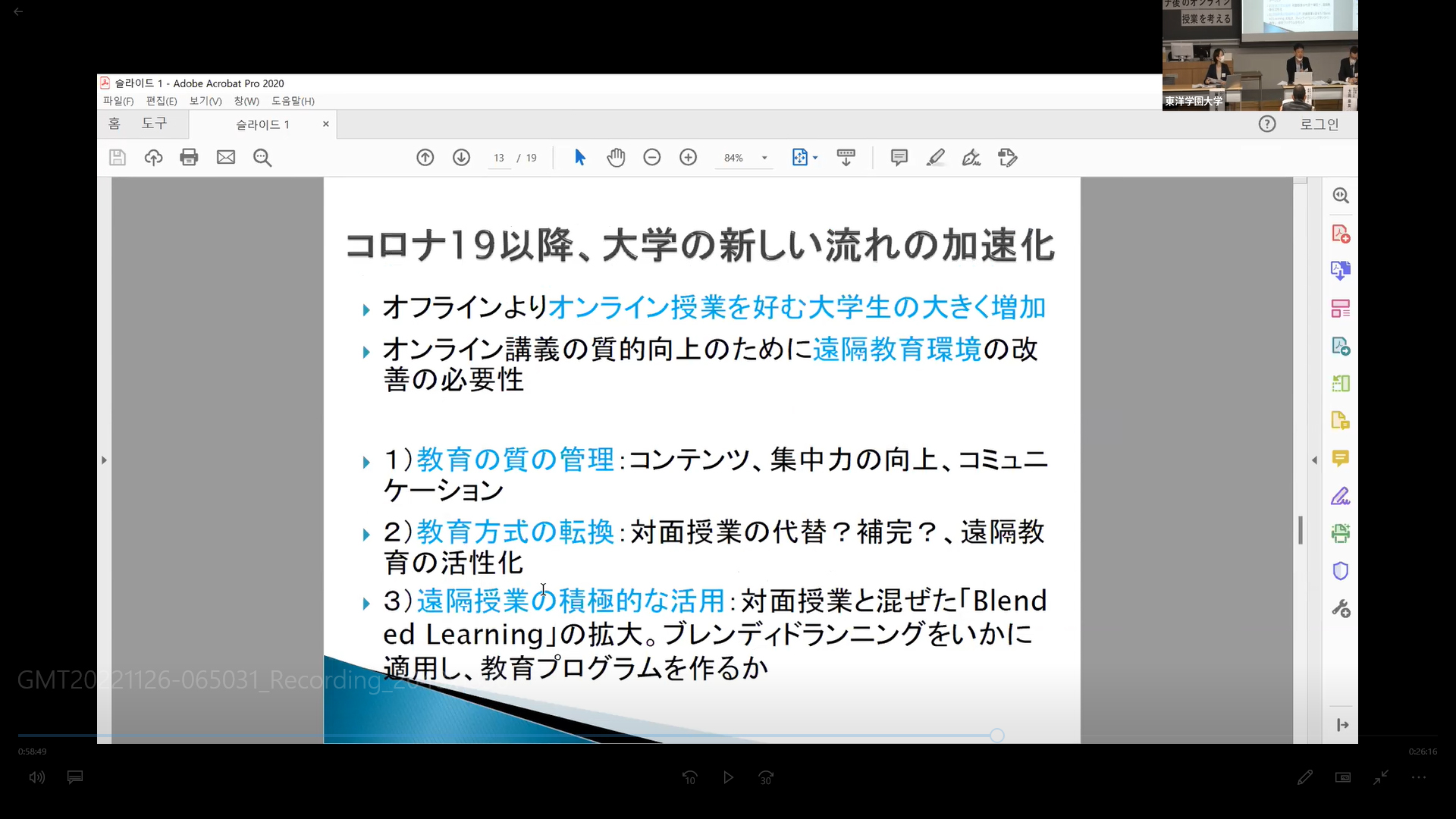

韓国は現在、学齢人口が急激に減少するとともに、大学の首都圏集中が進んでおり、大学の構造改革や教育の質向上・多様化が求められているそうです。

そんな中、コロナ禍を機に韓国においてもオンライン授業が普及し、今後はオンライン・対面授業を織り混ぜた「Blended Learning」が拡大していくだろうというお話がありました。新しい学びの形として、メタバースを使って教室に専門家を招くといった授業に挑戦している大学もあるそうです。

韓国でも日本と同様、コロナ後のオンライン授業の在り方が課題になっている

講演後には、討論者の太田氏がパネリストに問いを投げかけ、討論を実施。

「オンライン授業の便利さを皆が享受した今、大学や大学教員は、学生に対してどんな価値を提供していくべきか?」という太田氏の問いに対して、以下のような声が挙がりました。

「授業を提供するだけでなく、『学生自身が教室の内外で学ぶ機会』を多く作ることが一つの価値になっていくと思う」(藤平氏)

「大都市の大規模大学では難しい『地方都市の小規模大学ならではの価値』をより強調・洗練させていくことが大事になると思う」(奥田氏)

「オンラインで知識を伝えるだけでなく、それを行動に転換するチャンスを与えることも大切になると思う」(河氏)

また、受講者・パネリスト間での質疑応答も行われ、非常に有意義な研究会となりました。