Academic Life & Research

教育・研究

領土という視点から日本の外交を知る。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第14回目を開講

2023.01.19

世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座。

1/16(月)、第14回「『在外』日本人研究者がみた日本外交:現在・過去・未来」を開講しました。

本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。

第14回の講師はカナダ・ウォータールー大学教授の原貴美恵氏。

アジア太平洋地域の国際関係を専門とする同氏は、今回の講座について「日本の領土問題に焦点を絞り、紛争の経緯とその解決へのヒントを“在外”研究者の視点から解き明かしていきたい」と述べました。

原貴美恵氏

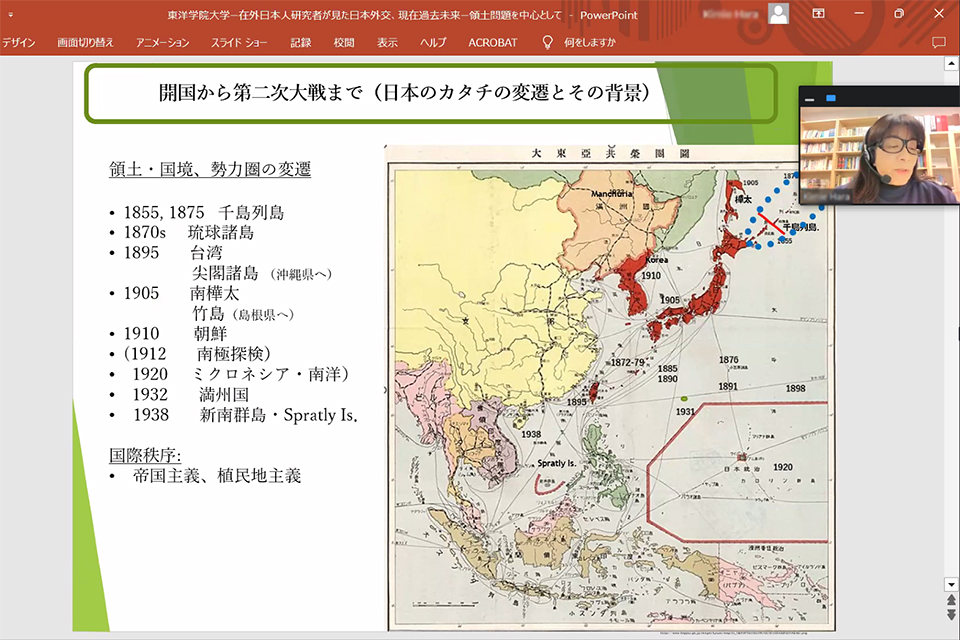

まず原氏は、現在の日本の領土をめぐる情勢として、「北方領土」「竹島」「尖閣諸島」の3つを挙げ、その背景として、日本がペリー来航を機に開国し、脱亜入欧・富国強兵の名のもとに千島列島、琉球、台湾、朝鮮、満州等、次々と領土を拡大してきたという歴史的経緯を説明しました。

次いで原氏は、第二次大戦敗戦後の“サンフランシスコ体制”に言及。

1951年に調印されたサンフランシスコ平和条約で日本は国際社会に復帰し、かつての領土だった朝鮮や台湾、千島・南樺太等をすべて放棄しました。

原氏は同条約についてアメリカの視点から解説し、「アメリカは当初、日本の領土となっている地域の帰属先を詳細に定め、国境を緯度経度で明確に分ける草案を作成していた」「冷戦が進行するにつれ自国の利害と軍事プレゼンスを優先し、意図的に領土問題を曖昧にすることで東アジアに亀裂や対立を生み出した」との見解を示しました。

北方領土返還については、「1956年に日ソ両国で平和条約締結の動きがあった際に、アメリカは日本に沖縄返還をちらつかせて阻止した」、尖閣については「アメリカ軍の沖縄駐留の正当化に利用した」とし、「領土問題をソ連や中国の封じ込めの楔として使った」と考察しました。

最後に原氏は、領土問題の解決の糸口として、北欧とカナダの事例を紹介。

フィンランドとスウェーデン間で争われたオーランド諸島の領有問題、カナダとデンマーク間で争われたハンス島問題で、二国間の利害に加え先住民の利害をも考慮した「相互譲歩と共同利益」によって解決が図られた例を挙げ、「幾重にももつれた国際関係の糸は容易にはほぐれないが、解決の糸口がある限りは不可能ではない」と述べて、講座を終了しました。

質疑応答では、日本外交の役割に関する質問に対し、「領土問題解決の次のチャンスのために解決案を常に持っておく必要がある」「軍拡よりいかに争いを起こさないかに注力すべき」と回答しました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回・最終回は1/23(月)、「中国と日中関係の未来を考える」というテーマで、早稲田大学名誉教授・天児慧氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。