Academic Life & Research

教育・研究

[公開講座]第2回「抹茶茶碗のうんちく:歴史性・科学性」

2023.05.24

学問領域にとらわれない幅広い教養(リベラルアーツ)を学ぶ「公開講座」の第2回を5/20(土)に開催しました。

今回のテーマは「抹茶茶碗のうんちく:歴史性・科学性」ということもあり、会場となったフェニックスホールには茶道経験者も多数来場。

オンラインによるライブ配信も同時に行われ、キャンパスを本郷に集約して以来最多となる360名(対面72名、オンライン288名)の方にご参加いただきました。

講師は東洋英和女学院大学人間科学部教授であり、裏千家淡交会巡回講師・裏千家学園茶道専門学校理事も務める岡本浩一氏。

冒頭の自己紹介では、大学教育に携わりながら茶道家としても活動する自身の経歴を紹介しつつ、「千利休も本業は干し魚の業者で、当時干し魚は戦時物資だった」という豆知識を教えてくださいました。

岡本浩一氏

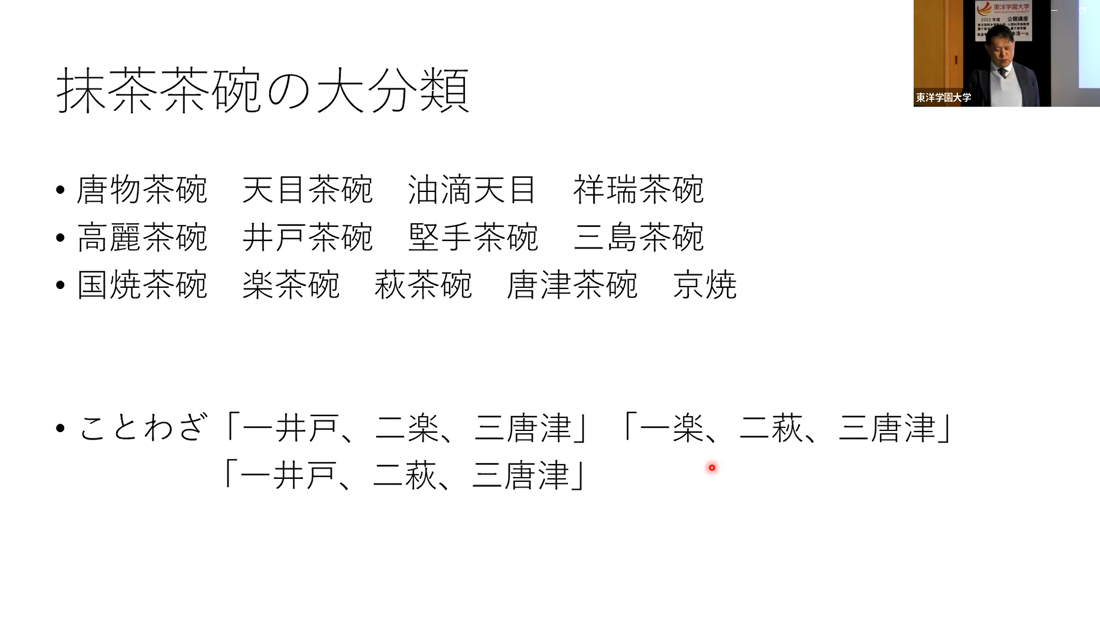

講演ではまず、抹茶茶碗の種類を紹介。

贅を尽くした「唐物茶碗」、無作意の侘び茶碗「高麗茶碗」、作意を持って作られた国産の侘び茶碗「国焼茶碗」の3つに大きく分類できると説明いただきました。

抹茶茶碗の分類についての説明

その後、岡本氏はそれぞれの抹茶茶碗の製法や特徴に言及。

「高麗茶碗」の代表格である井戸茶碗は器表にロクロ目や気泡が残っており、それが無作意のよさ=侘びとして評価されてきたこと、その井戸茶碗を再構成し、用の美を追求して生まれたのが「国焼茶碗」の代表格・楽茶碗であることをご紹介いただきました。

中でも楽茶碗は、見込み(内側の底)に窪みをつけて濃茶を点てやすくし、茶碗のウェイトバランスや高台の形を工夫することで、飲む時の手取り(手の収まり具合)をよくしており、岡本氏は「抹茶茶碗としての使い勝手が極められている」と述べました。

最後に、楽茶碗(楽焼)や萩茶碗(萩焼)がどのように受け継がれてきたかを解説いただき、講演は終了。

講演後には、参加者から「萩焼の高台が欠けているのはなぜ?」「日本人が『無作意の価値』に気づいたのはなぜ?」といった質問が寄せられ、活発な質疑応答が行われました。

参加者からたくさんの質問が

次回の公開講座は5/27(土)に開催。

「『大変革の時代』にどう立ち向かうのか?~ポンコツな日本型組織の課題と変革~」をテーマに、一般社団法人官民共創未来コンソーシアム理事の箕浦龍一氏にご講演いただきます。

対面・オンライン併催、要事前申込み(無料)。ぜひご参加ください。