Academic Life & Research

教育・研究

[公開講座]第4回「幻の流星群を追って」

2023.06.12

学問領域にとらわれない幅広い教養(リベラルアーツ)を学ぶ「公開講座」の第4回を6/3(土)に開催。

本郷キャンパスでの対面に加え、オンラインによるライブ配信も同時に行い、あわせて142名(対面27名、オンライン115名)の方にご参加いただきました。

今回のテーマは「幻の流星群を追って」。

講師は国立天文台上席教授の渡部潤一氏です。

著書に『古代文明と星空の謎』や『親子で楽しむ星空の教科書』などがあり、メディア出演も多数。

天文ビギナーにもわかりやすい解説が評判で、今回の講演でも、時にユーモアを交えながら楽しくレクチャーいただきました。

渡部潤一氏

渡部氏は冒頭、「流星とは何か」「流星群とは何か」を解説。

「流星(流れ星)のもとは砂粒であり、その砂粒が地球の大気に飛び込み、摩擦で光る現象を“流星”と呼ぶ」と説明いただきました。

また、流星になる砂粒をまき散らすのは彗星(ほうき星)や小惑星で、これらの軌道には砂粒が密集している場所があるとのこと。

そして、その近くを地球が通過する時期に、より多くの流星=流星群が観測される、というメカニズムを丁寧に解説いただきました。

流れ星についての解説

続いて、いよいよ本題である「幻の流星群」の話へ。

流星群というと、夏の「ペルセウス座流星群」などのように毎年決まって出現するイメージがありますが、実は歴史上、わずかな目撃例しかない流星群もあるとのこと。

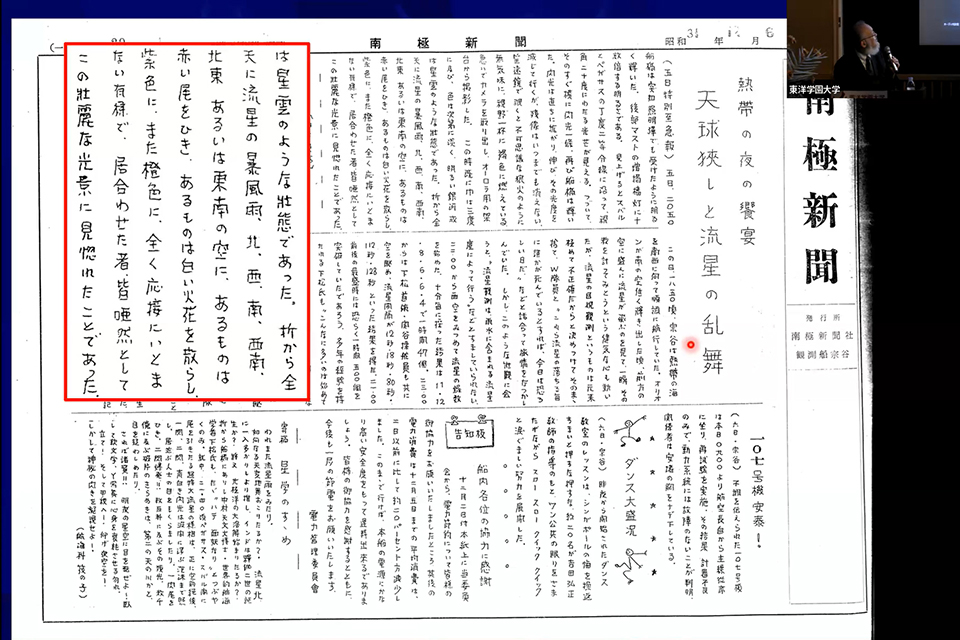

その例として、1956年に南極観測船上で目撃された「ほうおう座流星群」と、1930年に京都・花山天文台で観測された「ヘルクレス座タウ流星群」をご紹介いただきました。

ほうおう座流星群について書かれた南極新聞の紹介

これら2つの流星群は、初観測以来、長らく消息不明になっていましたが、渡部氏のチームはその過去を分析するとともに、未来の出現日を割り出すことに成功。

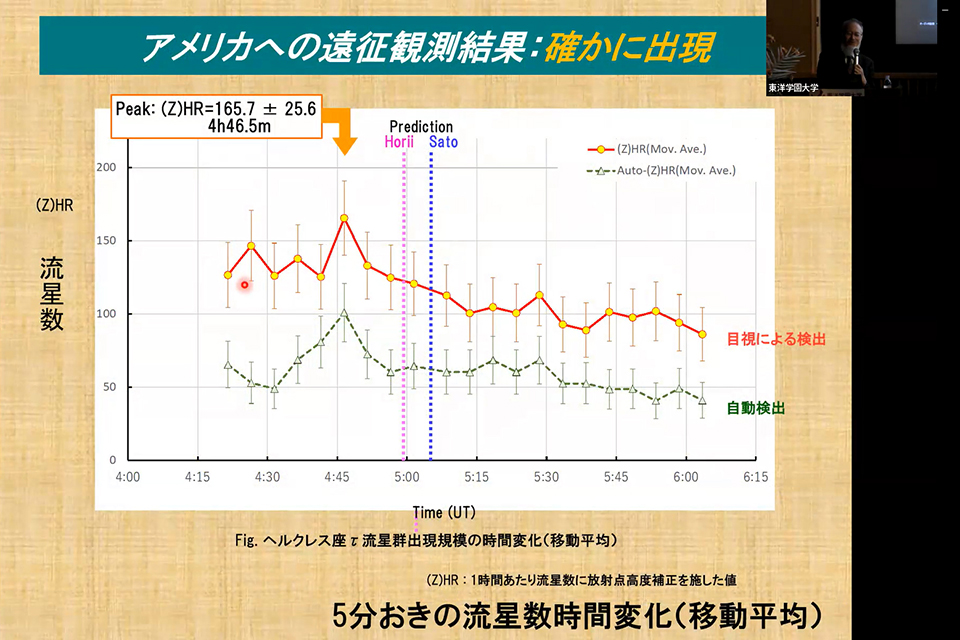

「ほうおう座流星群を58年ぶりに、ヘルクレス座タウ流星群を92年ぶりに観測できた」と述べました。

2022年にヘルクレス座タウ流星群を観測した際のデータ

渡部氏は最後に、「100年に一度しか観られないような流星群が、まだ歴史の中に埋もれている可能性がある」とコメント。

未知なる宇宙のロマンを感じられる講演となりました。

講演後は「流星にも花火のような色があるのか?」「火星や木星など他の惑星からも流星群が見えるのか?」といった質問が参加者から寄せられ、活発な質疑応答が行われました。

次回の公開講座は7/1(土)に開催。

「次世代にどんな社会を手渡すか-ジェンダー平等の明日」をテーマに、東京大学名誉教授・認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長の上野千鶴子氏にご講演いただきます。

オンラインのみ、要事前申込み(無料)。ぜひご参加ください。