Academic Life & Research

教育・研究

訪日外国人に情報を伝達するための表現を探索。羽田空港フィールドスタディの合同発表会

2024.06.28

6/12(水)、英語コミュニケーション学科の「英語コミュニケーション(意味と理解)ゼミ」(高尾享幸教授)、「英語コミュニケーション(社会とことば)ゼミ」(飯尾牧子教授)、「英語コミュニケーション(異文化コミュニケーション)ゼミ」(宮房寿美子准教授)が、3ゼミ合同で行った羽田空港フィールドスタディの報告会を実施しました。

先立って6/1(土)に行われたフィールドスタディは、「羽田空港では海外から来日した人へ情報を伝達するために、掲示物や広告、ピクトグラム(絵ことば、絵文字)を使ったどのような工夫がされているか」を、グループごとに空港内を探索するという学外研修。

PBL(課題解決型学習)の手法を取り入れ、3ゼミ合同の企画として行われました。

ゼミ生たちは羽田空港第3ターミナル内を自由に散策し、広告・掲示物・ピクトグラムの表現において、海外からの人たちに対しアピールするためのどんな工夫がされているかを、文化面や言語表現面からの観点で探索しました。

報告会では、各チームが、「海外からの人たちへアピールする工夫がされているかどうか」という視点で見つけた標識や案内板、広告物などの画像を紹介。

「なぜそれを撮影したのか」から始め、「どういった点で工夫をしているのか」を考察した結果を発表しました。

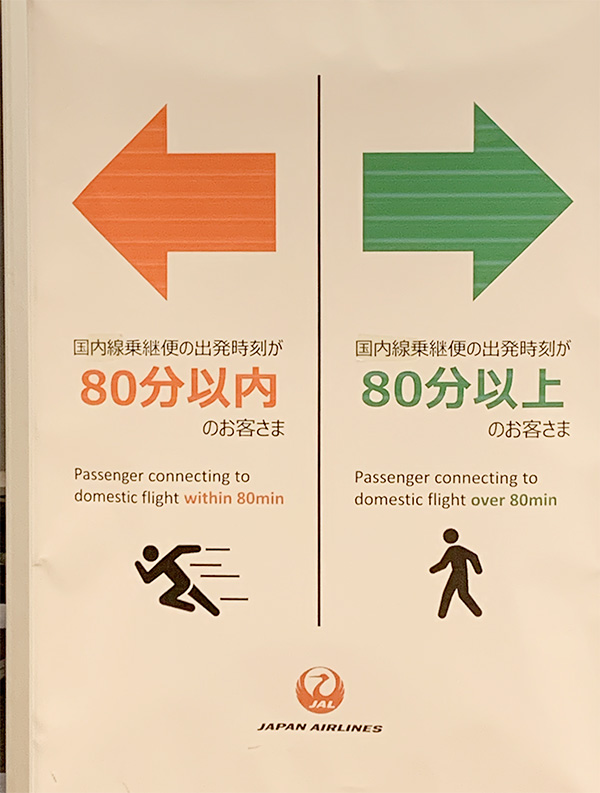

あるチームは、乗り継ぎの案内板が、図の色や文字の大きさに違いを持たせ、ピクトグラムを一緒に表示していることに着目。

乗り継ぎという時間の制約があるなかで、複雑な情報が一目でわかるように工夫がされていると考察しました。

ターミナル内にある日本食、着付け体験や絵馬などを紹介したチームからは、訪日した人にすぐに日本を文化的にアピールでき、文化交流の第一歩として空港ならではの役割を果たしているとの考察が。

また、喫煙所や授乳室について、疑問に思った点をその場で施設スタッフに理由を聞いたチームもあり、各チームが積極的にPBLを実践したことがうかがえる報告会となりました。

すべてのグループの発表後にはゼミ生それぞれが各チームを評価し、WEB投票。

各グループ僅差の中で1位から3位が決定し、表彰が行われました。

高尾享幸教授のコメント:英語コミュニケーション(意味と理解)ゼミ

すべてのチームが素晴らしく、とても楽しめる発表だった。

発表を聞いていていると、羽田空港が丁寧なコミュニケーションを取ろうとしている空港で、そこに「日本らしさ」があることがわかった。

また、外国の人が何を求めているかをよく考えて工夫をしている空港だと感じたと思う。

今後相手がどうしたら喜んでくれるかを考えるとビジネスにつながり、コミュニケーション力が生かされていくということを学んでほしい。

飯尾牧子教授のコメント:英語コミュニケーション(社会とことば)ゼミ

コロナ明けで日本にやってくるたくさんの人を迎えるために、羽田空港が様々な工夫をしていることが、発表を聞いていてよくわかった。

各チーム、私自身も気がつかなかったところに着目していて、とても良かった。

宮房寿美子准教授のコメント:英語コミュニケーション(異文化コミュニケーション)ゼミ

各チーム、たくさんの写真を撮り、話し合いやパワーポイントの資料に時間をかけて準備してきたのがよく伝わってきた。

生き生きと探索する姿を見て、自主的に動いて、リサーチしていく中で学びの成果が表れていると感じた。

プレゼンスキルもこれからどんどん上がっていくので、場数を踏んで継続してほしい。