Academic Life & Research

教育・研究

中国視点での「日中国交正常化」と日中関係を知る。成プレゼミのオンラインゲスト講義

2025.08.28

東洋学園大学では、都心の立地や大学の持つ様々なリソースを生かした「TOGAKU PBL」(PBL=課題解決型学習)を積極的に推進しています。

6/23(月)、グローバル・コミュニケーション学部「専門基礎演習A」(プレゼミ/成寅教授)が、山東外国語職業技術大学の胡鳴教授をゲストにオンラインでの特別講義を実施。

「日中国交正常化」について中国側の視点を知り、現在に至る日中関係について多角的な視点で考えました。

今回のゲストは、昨年の「『鑑真杯』中国語スピーチコンテスト」に審査員としてご協力いただくなど、本学との縁が深い胡鳴教授。

日本と中国をオンラインでつないでの講義となりました。

胡 鳴教授

講義は2005年から日中共同で実施され、昨年20回目となった「日中世論調査」の紹介からスタート。

過去20年間にわたる調査の中で、80年代は良好な関係性だったものの、90年代に発生した歴史問題、2000年代の領土問題など様々な問題を経て、現在は日本人が中国人に持つ印象も中国人が日本人に持つ印象も、どちらも良好とは言えない状況だそうです。

その背景を探るため、1972年の日中国交正常化交渉から現在まで、両国の外交戦略とその背景にあった主に中国側の国内情勢や世論の動きについて紹介していただきました。

授業の後半では、政治や経済、文化交流などについて、両国が国家間・民間それぞれに尽力し、発展させてきた一方で、国民感情は悪化しているという課題に言及。

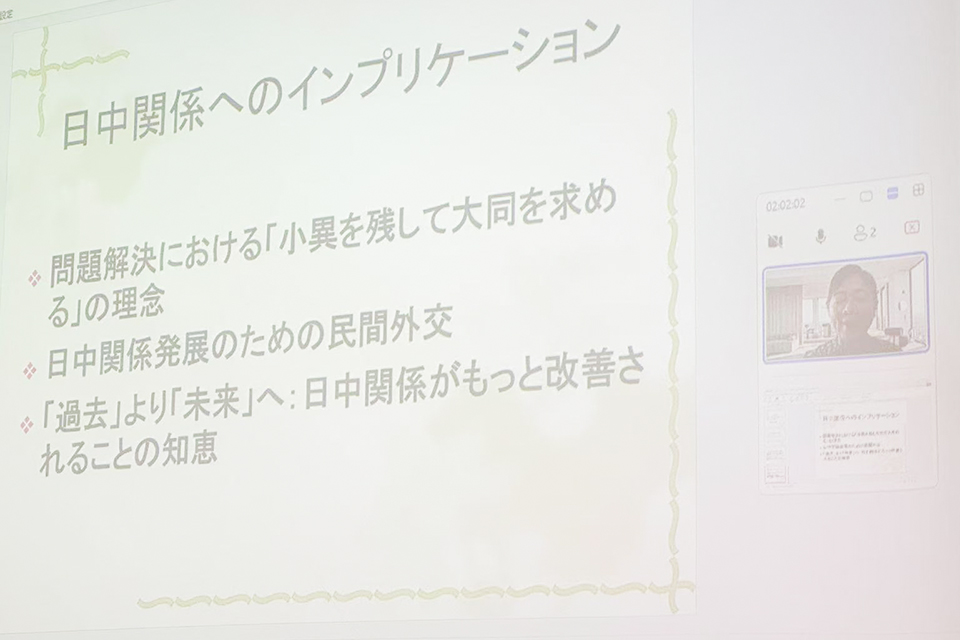

日中国交正常化が残し、現在まで続いている課題や、問題解決における「小異を残して大同を求める」という考え方など、今後の未来において日中関係をより改善させるために何が必要かを多角的に学びました。

授業を受けた学生からは、「歴史認識や領土問題などの対立は未だ存在しているが、経済や環境などの分野では協力の可能性が大きいと感じる」「歴史や政治の面では意見の食い違いがあって、対立してしまうところが目立ってきていますが、そこが大切ではなく、話し合いを通じて理解しあうことが大切だと思います」など、お互いの立場や価値観の違いを認め合いながら、対話と協調を通して信頼関係を築いていくべきといった感想が。

また、「若い人同士の交流を増やすことで、お互いの国のイメージも変わるのではないか。若い世代からどんどん交流を増やし、信頼関係を築いて行けるようにしたい」「(互いの国が好きだという人の意見が規制されてしまうのは)今の世の中の風潮には合わない。新しい取り組みが必要」といった、日中関係の向上に向けて自分たちの世代が相互理解を図り信頼関係を築くことが重要ではないかという意見も多く見られ、片方の国の立場だけでは見えづらい両国の関係性について一歩踏み込んで考える講義となりました。