Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「ポストコロナの世界とアジア」第14回報告:近代日本と中国の発展について「留学生」をキーワードに学ぶ

2021.01.15

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「ポストコロナの世界とアジア―アジア共同体への新しい可能性」第14回講座を12/25(金)に開催。

「分断から交流へー近代日本と中国の社会発展における留学生の貢献」というテーマで、武蔵野大学教授 欒殿武氏にご講演いただきました。

中国における最初の日本留学ブームは1898年、日清戦争後の間もない時期でした。

当時の清国では科挙試験の廃止や「新政」と呼ばれる政治改革に伴う人材育成が急務であり、西洋に比べて日本と中国の風習や文字が近くビザが不要な日本に多くの留学生が来日。

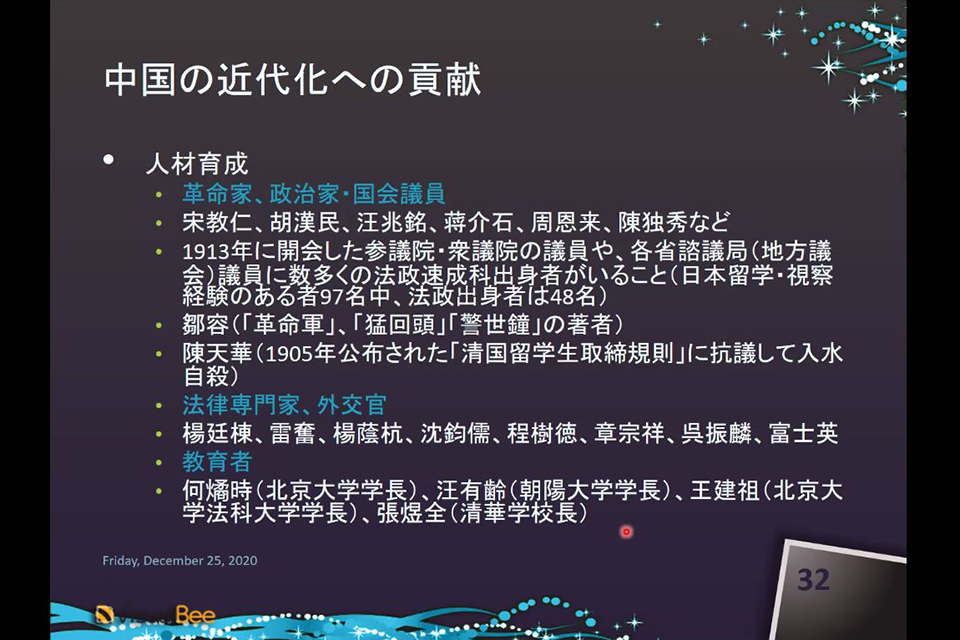

そこから中国社会の近代化を率いるリーダー的な人物が多く輩出され、日本で学んだシステムや知識を元に近代化に向けた法律や地方自治制度、警察制度、学校制度などが整備されたという歴史があるそうです。

当時の日本は西洋文化を日本語に翻訳し取り入れており、それをそのまま中国人留学生が中国へと伝えたことで、政治、経済、社会から医学や娯楽に至るまで、多くの分野で日本由来の語彙が使われています。

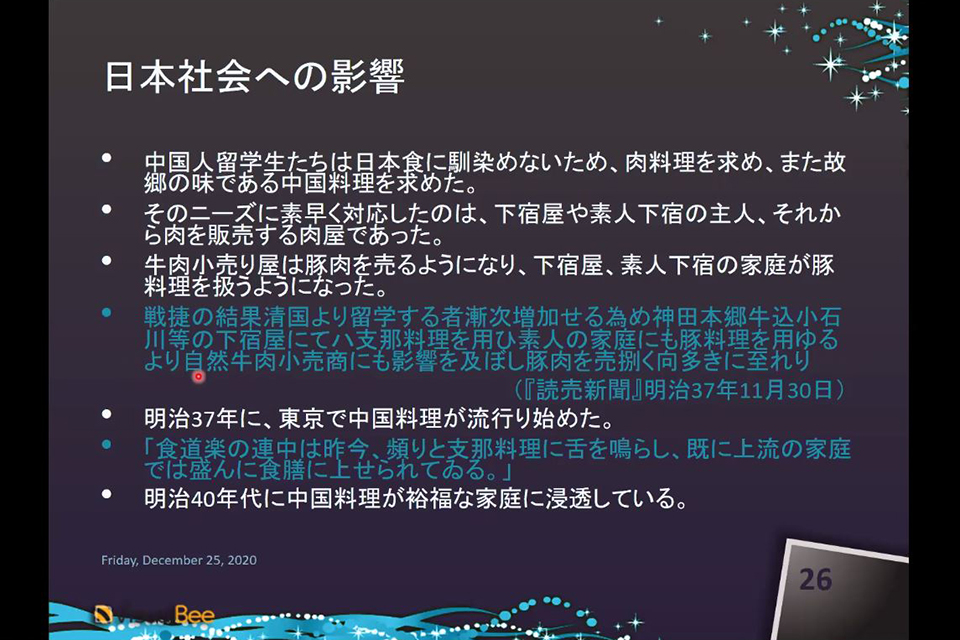

講義では、中国人留学生が中国にもたらした影響はもちろん、当時の中国人留学生を日本の教育界や街の人々がどのように受け入れ、どのような影響を受けたかという日本側の視点も「下宿」や「料理」といった身近な話題から解説。

東京における中国料理ブームを生み、現代の「街中華」ルーツとなったのが、実は明治~大正期に来日した中国人留学生たちの食に対するニーズだったという面白いお話も伺いました。

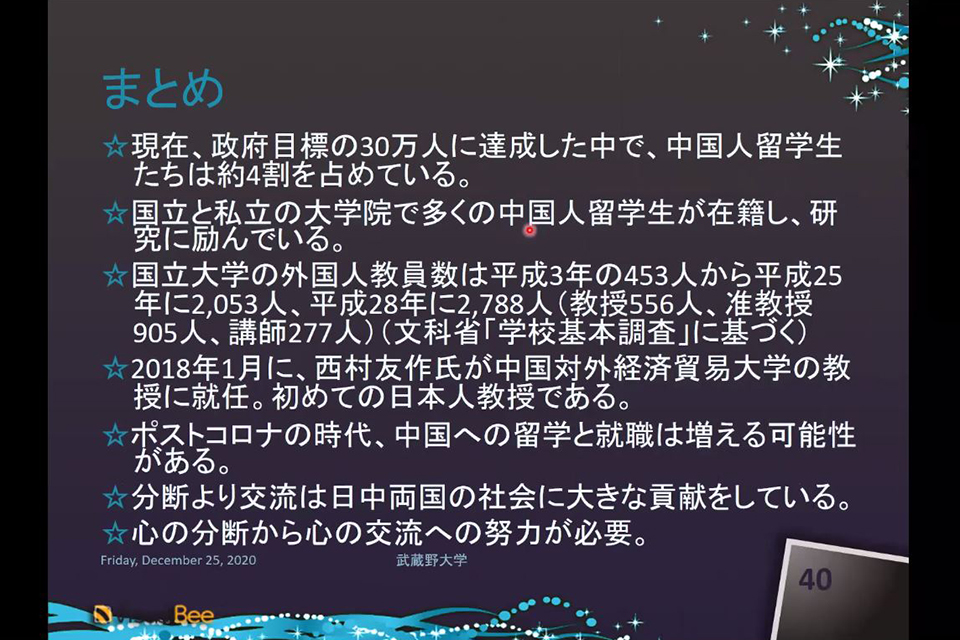

講義の最後には、日本の学生と中国人留学生、そして市民が心を割って交流してほしい、と受講生に語りかけた欒氏。

ポストコロナの時代に向け、日本と中国の社会が分断から交流へ向かってほしいとの強い願いを感じる言葉で、冬休み前最後の講義を締めくくりました。