Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「ポストコロナの世界とアジア」最終回報告:コロナ禍をデータで振り返り、ポストコロナを考える

2021.01.18

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「ポストコロナの世界とアジア―アジア共同体への新しい可能性」第15回講座を1/8(金)に開催。

「安心立命のパノプティコン?ポストコロナ社会の行方」というテーマで、法政大学教授の菱田雅晴氏にご講演いただきました。

折しも一都三県に再度の緊急事態宣言が発令された直後の講演となった今回。

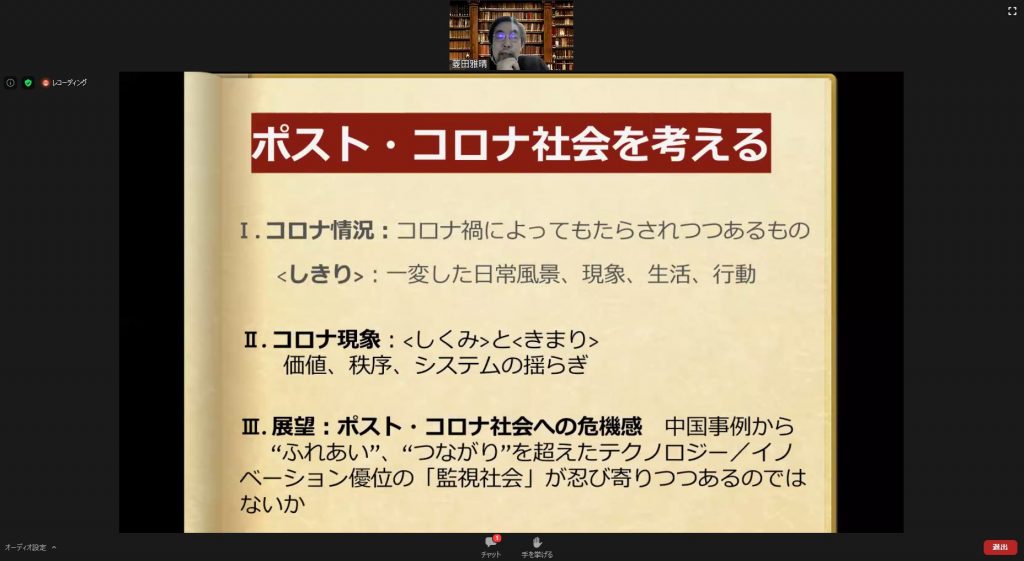

「まだ“ポスト”の意味が不完全であり、先が見えない状況である」という前提を踏まえたうえで、ポストコロナを考える手立てとして、様々なデータを提示しながらコロナ前と現在との生活や社会、政治の変化についてお話しいただきました。

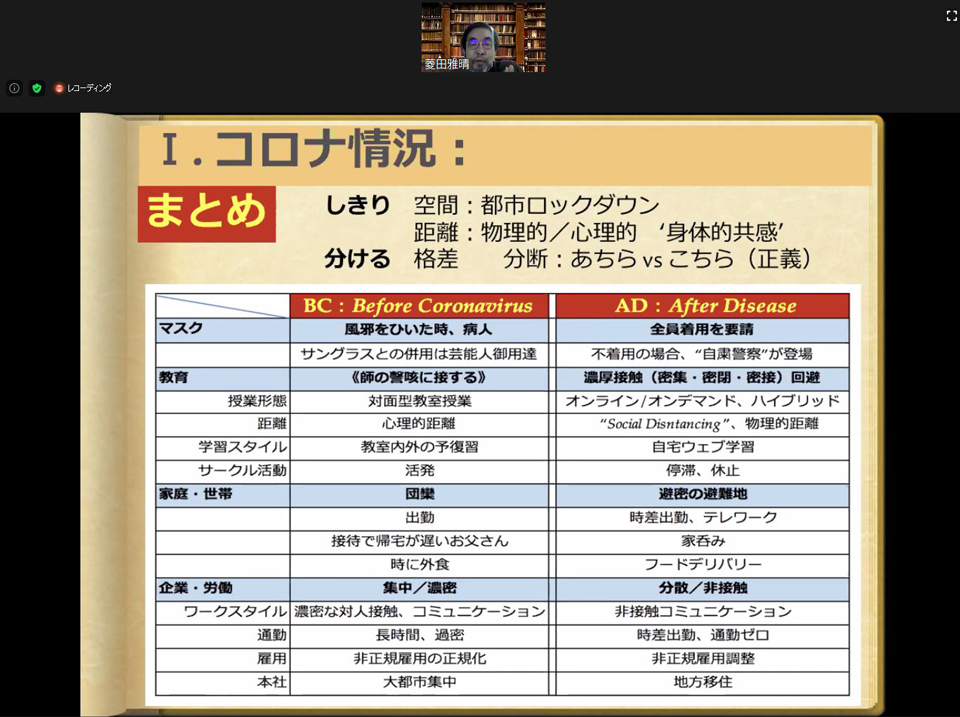

菱田氏は、マスク着用で「内」と「外」の「仕切り」を作ることが常態化した情況が、個人の心理から国際社会まで及ぶ「分断」や「格差」の発生を象徴していることを示唆したと指摘。

教育やリモートワーク/テレワークの状況、家計や労働、大都市集中/地方移住といった日常の生活や行動の変化はもちろん、防疫ナショナリズムや国際協調の枠組みの揺らぎ、人の移動の減少による先進国の人口減少リスクなど、これまでの講座で様々な専門家に学んできたグローバルな現象について、総括的に解説いただきました。

その上で、新型コロナウイルス感染症の拡大抑制に成功しつつある中国を事例(ケース)として、ポストコロナ社会のあり方について講演。

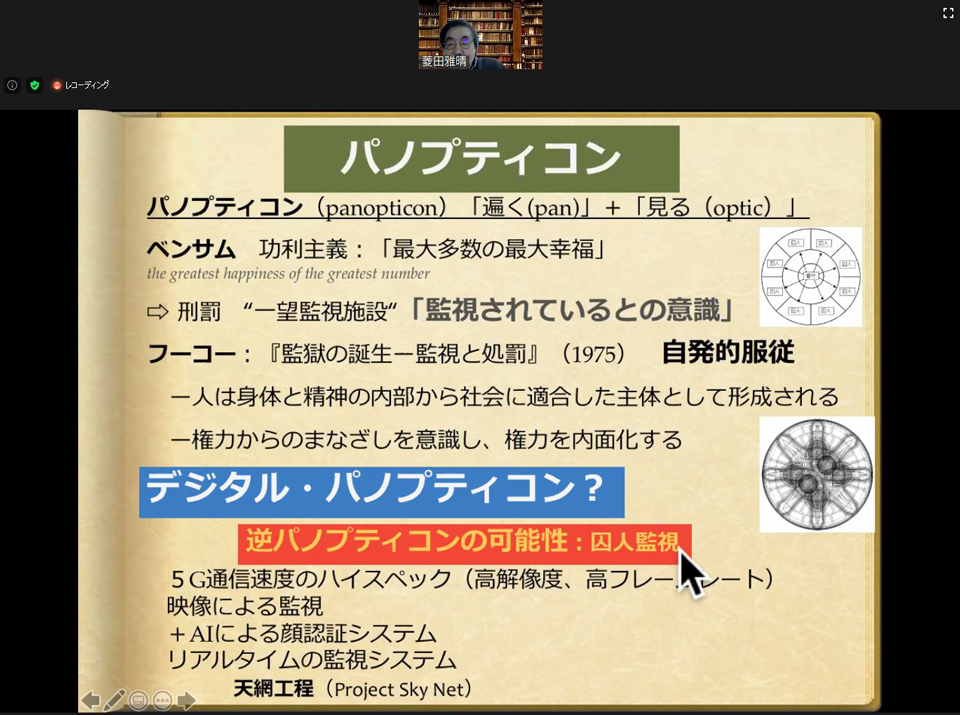

特に、感染抑制の大きな成功要因となっているICT(情報通信)技術を使ったコンタクト・トレースの強化といったシステムをベンサムが提唱した円形の監視施設「パノプティコン」になぞらえて解説いただきました。

講演後には、日本に感染抑制の手段として“デジタル・パノプティコン”による監視システムが導入されていない要因や今後の展望についての質問に対し、感染抑制効果をはじめとする利便性と、個人情報保護のバランスを一人ひとりが考えることが重要だと語った菱田氏。

感染の抑制・防止について、「外からの強制ではなく一人ひとりの良心や良識で行動を律することが個人の責務であり最終的に必要である」という考えもお話いただき、「ポストコロナの世界とアジア」という全体テーマを掲げた今期の最終回にふさわしい講演となりました。