Academic Life & Research

教育・研究

社会的養護施設と学生を繋ぐNPO「チャイボラ」代表と現役の施設心理職を招き社会的養護の現状を学ぶ

2021.07.15

7/7(水)、人間科学部の3年次科目「福祉心理学」(塩谷隼平教授)が、NPO法人チャイボラ代表理事の大山遥氏と臨床心理士・公認心理師として児童養護施設で働く渡邉佐江子氏をゲスト講師に招き、社会的養護の現状や児童養護施設での支援についてお話を伺うオンデマンド講義を行いました。

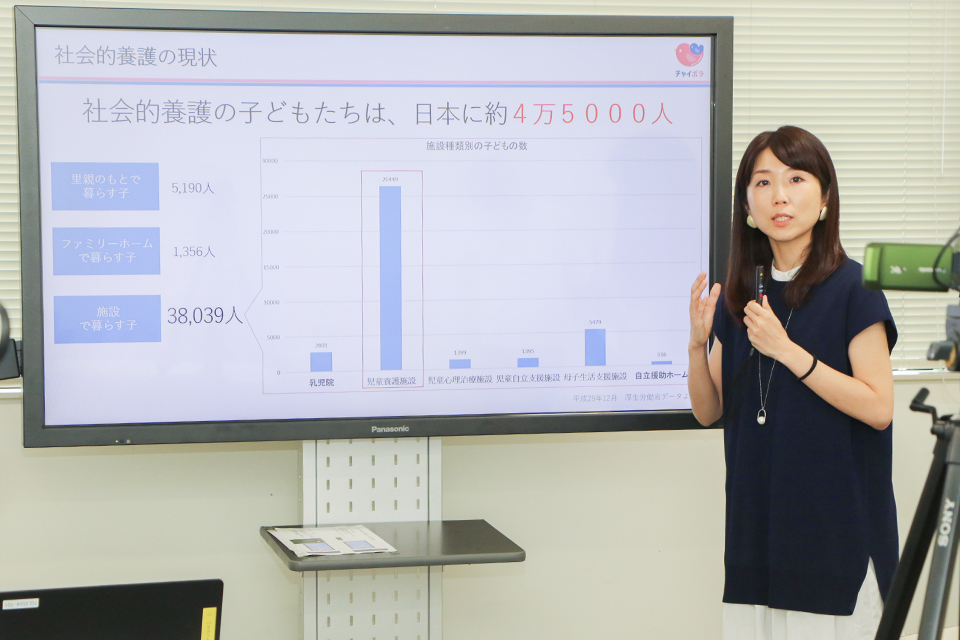

NPO法人チャイボラ代表理事の大山遥氏

NPO法人チャイボラは、児童養護施設をはじめとした社会的養護に関係する児童福祉施設への就職や職員定着のサポートを行っている団体で、代表である大山氏は法人運営の傍ら、都内の児童養護施設でスタッフとしても活動されています。

https://chaibora.org/

授業は大山氏による「社会的養護」についてのクイズ&解説からスタート。

社会的養護を必要とする子どもたちの数や児童虐待の現状について学びました。

さらに、児童養護施設職員の1日の仕事内容や、施設内にどのような設備があり子どもたちがどのように暮らしているのか、という様子を、実際に施設に勤務している社会福祉士や児童指導員のお話も交えた動画を使って紹介していただきました。

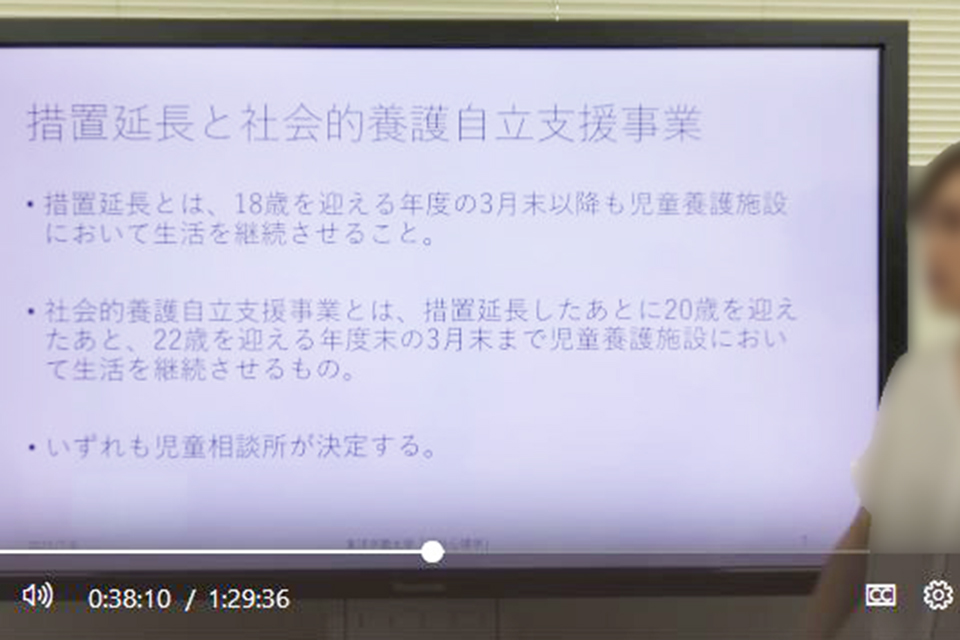

次に、都内の児童養護施設で心理職(治療指導員)として働かれている渡邉氏が登壇。

社会的養護の子どもたちが大人になるまで、をテーマにお話しいただきました。

渡邉氏はまず、施設心理士の働き方や1週間のスケジュール、不登校や自傷、愛着障害、不安障害といった社会的養護の子どもたちが抱える心理的困難と、それに対してどのような心理療法を行っているか、といった心理職の役割について解説。

さらに、架空の事例をご紹介いただきながら、18歳を超え、施設を出て大人になっていく子どもたちが、どのような困難を抱え、支援者がどう支えているか、というお話を伺いました。

渡邉氏による講義の様子

授業の締めくくりは、塩谷先生が司会となって、お二人に学生たちから寄せられた質問への回答を届ける質疑応答タイム。

仕事のやりがい、子どもたちと接する中でのエピソードなど、現場で働いている方々ならではの生のお話しを色々とお伺いすることができました。

最後に、「施設の支援では『親子の再統合』も1つの目的。虐待事件などが起きたときに、親を非難しても子どもにとって良いことはない。虐待とか、施設に子どもを預けている、というように白い眼で見るのではなく、周りに手を差し伸べてもらえなかったのかな、とか、自分がその環境に近いところにいたときにできることはなかったか、と、ちょっとだけ視野を広げて考えてほしい」と語った大山氏と渡邉氏。

同法人が運営する、学生と社会的養護に関係する児童福祉施設を繋ぐ総合情報サイト「チャボナビ」の紹介もしていただき、心理専門職や子どもの支援を目指す学生たちにとって、将来のキャリアに向けて大変ためになるお話を伺うことができました。

施設の見学会やイベント情報を発信し、学生と社会的養護の施設を繋ぐ総合情報サイト「チャボナビ」はこちら

https://chabonavi.jp/