Academic Life & Research

教育・研究

オンライン国際ビジネスワークショップで現代経営学部とインドネシア・スラバヤ大の学生が自国のビジネスについて発表

2021.10.26

10/12(火)、現代経営学部の5名の学生がオンライン国際ビジネスワークショップに参加。インドネシアスラバヤ大学経済経営学部の学生に向け、日本のコロナ禍におけるビジネスの現状について、英語でオンラインプレゼンテーションを行いました。

ワークショップの参加者は本学現代経営学部の有志学生5名と、インドネシアのスラバヤ大学経済経営学部の学生6名。

本学の学生たちは夏休み中も一生懸命に調査研究を進め、秋学期開始後も授業と並行しながら英語でのプレゼンテーション準備に励み、発表当日を迎えました。

当日のワークショップはすべて英語で進行。

本学の学生5名は、「Current Lifestyle Trends Among Japanese Young Consumers」というテーマでオンラインプレゼンを行いました。

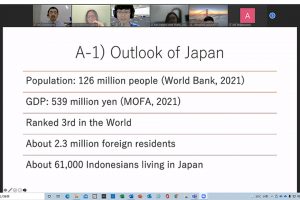

まずは日本の基本的な経済指標、少子高齢化の現状やコロナの経済社会的影響(インバウンド観光客の激減、失業率上昇等)の説明からスタートし、古くて新しい着物ファッションの紹介、SNSや電子マネー、セルフレジといったデジタル化の現状、アニメや漫画IPとビジネスとのコラボ事例やeスポーツ市場の実態など、日本における若者向けカルチャーという視点で多彩なビジネスについて解説。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響による人気就職企業の変化や起業の事例(唐揚げ店)、ファッション・オンライン教育・テレワークなど、日本社会やビジネスの様々な変化についても説明し、「長引く不況、少子化、コロナ禍と厳しい環境下ではあるが、日本独自の強みを活かして新たな生活課題にどう対処していくのかが問われている」と、発表を締めくくりました。

発表後の質疑応答では、コロナ禍でのインバウンドビジネスに対する政府の対策や、アニメ・漫画産業の規模についての質問があり、GOTOキャンペーンについての説明や意見交換が行われました。

一方、スラバヤ大学の学生によるプレゼン「Indonesia: Country of A Thousand Islands」は、まずインドネシアの地理・歴史・観光名所等に関する基本的な情報の提示と同国観光省のPRビデオからスタート。

その後、民族、宗教、食文化、伝統、商慣行などの文化的側面について説明があり、さらに電子決済・Eコマース等のデジタル経済やコロナによる消費の落ち込みなどビジネスの実態について発表されました。

最後は今後インドネシアで期待されるビジネストレンドとして、ECおよびDX、テレワーク、5G関連、オンライン診療・服薬指導についての説明があり、質疑応答では「コロナ禍でインドネシアの大学生はどうしているのか」「報道でインドネシア政府の首都移転計画を知ったが、そのことをどう思うか」「服薬指導には医師が登録しているのか。サービスは無料なのか」といった質問があり、同じ大学生という立場から、現地のハイブリッド授業や首都移転に対する見解、オンライン診療についての具体的な内容について意見交換が行われました。

本ワークショップは、「日本と海外の大学生がそれぞれの国の特定の製品・サービスを取り上げ、相手国市場でどのように販売すればよいかについてマーケティングプランを策定し発表する」という趣旨で、現代経営学部の隈本純教授が実施に向けて長年取り組んできたイベント。

今回、Sarah Louisa Birchley教授の協力のもと、現代経営学部が今後推進する国際PBL教育のパイロットプロジェクトとして実現に至りました。

「スラバヤ大学の学生らは国際プログラムの授業科目の一環として参加。一方本学学生らは学年もクラスも全く異なる有志であり、単位化されていないパイロットプログラムとして参加。初対面の相手に多少の緊張はみられたものの、どちらのチームも素晴らしい調査研究発表となりました。いつかコロナが収束して海外渡航が可能になったらぜひ対面で交流したいという気持ちを最後に確認してイベントを終えました。新たな本学の国際交流プログラムに昇華することを期待したいと思います」(隈本教授)