Featured Story

東洋学園大学のオンライン授業(3)―3年生の「模擬就活」の授業に潜入!―

2020.07.16

1~3年次にキャリア教育科目を設け、学生の将来設計や就活をサポートしている本学。3年次科目の「キャリアデザイン」では「模擬就活」の授業を行い、グループ面接やグループディスカッションの実践的なスキルも磨きます。全授業がオンライン化する今、「模擬就活」はどのように行われているのでしょうか。実際の授業の様子や、学生・教員のリアルな声をお届けします。

Topics 1

TOGAKUの キャリア教育とは?

学生一人一人が自らの将来像を描き、実現できるよう、教養教育の一環としてキャリア教育を取り入れている本学。1年次は選択、2・3年次は必修でキャリア教育科目を学びます。

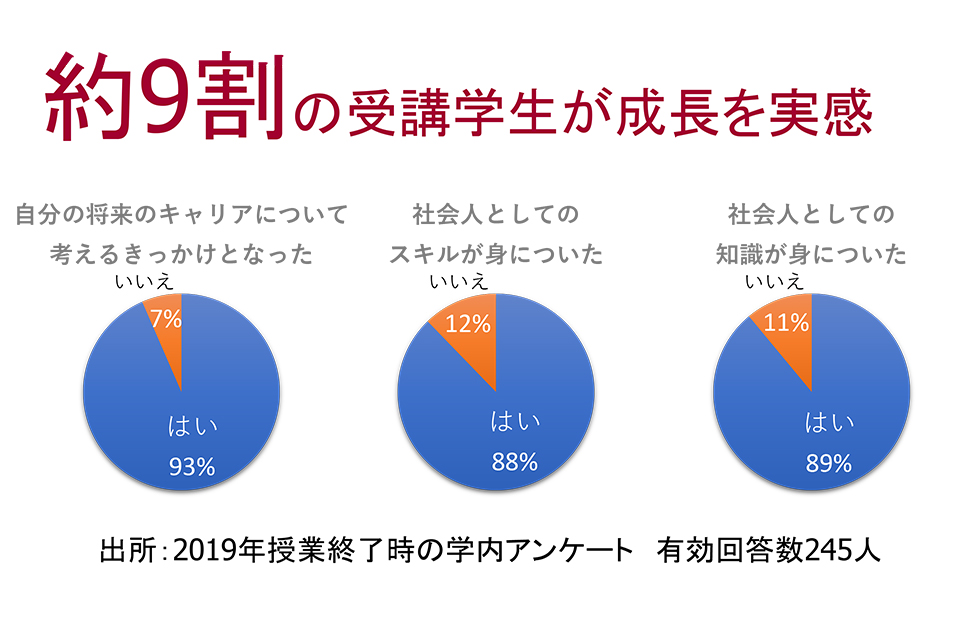

これにより学生たちは、早期から自分の適性を踏まえたキャリア設計を意識。また、社会で求められるマナーや知識を身につけることもでき、受講学生の約9割が自身の成長を実感しています。

こうした授業と並行して、キャリアセンターでも個々の就職活動を徹底フォロー。専任スタッフと教員が連携し、少人数の大学ならではの手厚い就活サポートを行っています。

キャリア教育科目を履修した3年生の多くが「将来を考えるきっかけになった」「社会人としてのスキルやマナーが身についた」と回答。

3年次には、本番さながらの「模擬就活」を実施

キャリア教育科目の一つ、3年次の必修科目「キャリアデザイン」では、昨年度から授業に「模擬就活」を取り入れています。これは、外部のキャリアコンサルタントを面接官として招聘し、本番さながらのグループ面接やグループディスカッションを体験する授業。昨年度は対面形式で行われたため、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、3月の時点では中止も検討されました。

しかし、就職活動のオンライン化を見据え、「模擬就活」も急遽オンラインでの実施へと舵を切り、担当教員らが工夫をこらしながら急ピッチで準備を進めてきました。

そして、実際に新型コロナウイルスの影響で多くの企業がオンライン就活を導入する中、いち早く実施されたのが、面接や選考で多用されているWeb会議システム・Zoomを使用した実践的な就活対策を行う「オンライン模擬就活」です。

人間科学部の専任講師であり、キャリア教育科目も担当する坊隆史先生。臨床心理士として株式会社島津製作所の人事部に在籍していた経験を活かし、学生の就活に寄り沿う。

Topics 2

「オンライン模擬就活」の授業を体験レポート!

まずはZoomを使った予行演習で要点をつかむ

本学としても初の試みであり、「他大学でも(2020年6月時点で正課の科目としての)実施例はほぼ無いと思われる」(担当教員)という「オンライン模擬就活」。

世の中の動きにいち早く対応しつつも、学生たちが不安なく臨めるよう、事前の授業で予行演習を行いました。

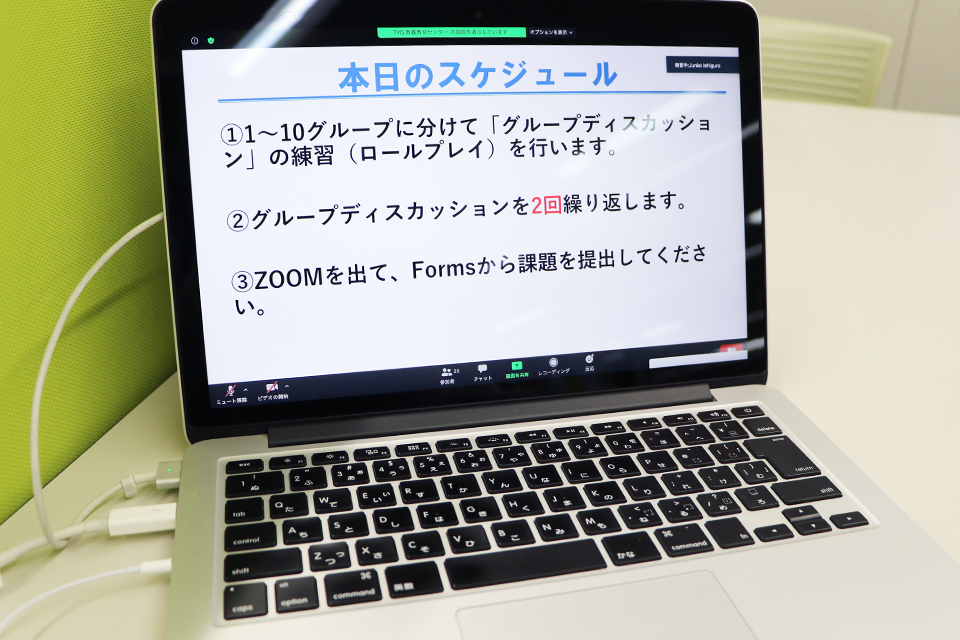

予行演習は、6月中旬~末にかけて各クラスが2回ずつ実施。担当教員が「オンライン面接」や「オンライングループディスカッション」の目的、評価ポイント、注意点などを解説するとともに、Zoomを使ってロールプレイを行いました。

Zoomはパソコン・スマートフォンの両方に対応しており、スマートフォンから授業に参加する学生も多数。予行演習後には、Zoomの操作にも慣れて使いこなしている印象でした。

教員がライブ配信を行い、資料を提示しながら解説したあと、グループに分かれてロールプレイを実施。

外部講師による「オンライン模擬就活」で腕試し!

予行演習後は、いよいよ「オンライン模擬就活」の本番。6/27(土)には人間科学部の授業が行われ、受講生189名が参加(出席率95%)しました。授業は約50名ずつ、4回に分けて実施。その1つを取材しました。

当日は学生全員が就活スーツに身を包み、真剣な表情で出席。オンライン上では、外部のキャリアコンサルタントが面接官役としてスタンバイしています。また、すでに内定を獲得した4年生もTA(ティーチングアシスタント)としてオンライン参加。授業冒頭では就活の先輩ならではのアドバイスも行いました。

学生は全員スーツ着用で参加。背景を教室の画像にするなど、プライバシーに配慮して独自に工夫する学生も。

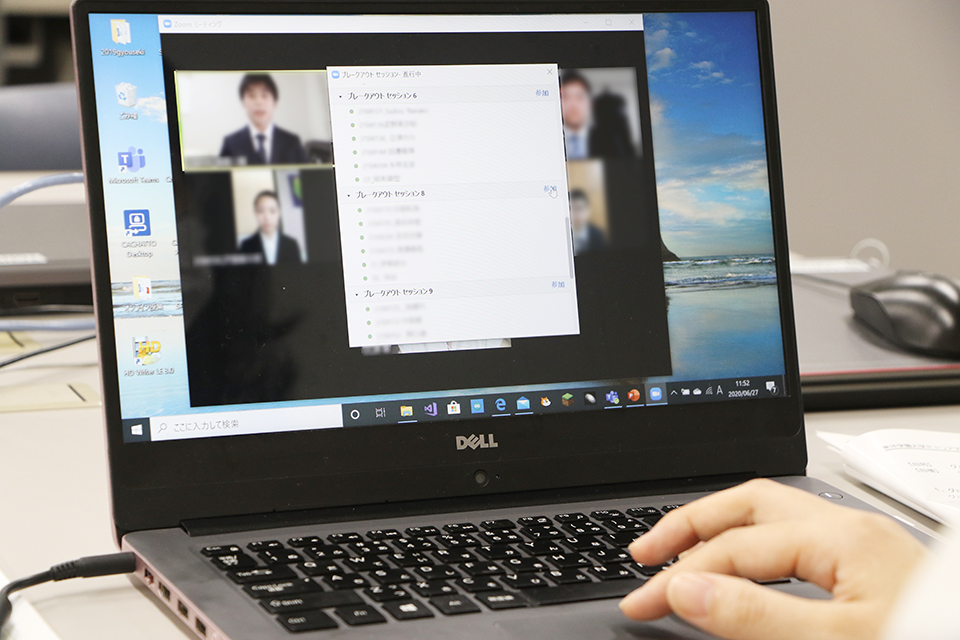

教員の号令で「オンライン模擬就活」がスタートすると、学生たちはランダムな5名のグループに分けられ、Zoom上のブレークアウトルームに入室。1グループにつき1名の面接官が割り当てられ、普段の授業とは違う緊張感に包まれながら「オンライングループ面接」と「オンライングループディスカッション」の模擬体験が行われました。

企業のオンライン就活でも活用されているZoom。ブレークアウトルーム機能を使って、グループごとにビデオ会議ができる。

オンライン上での自己表現に奮闘する学生たち

「オンライングループ面接」の自己PRでは、「大げさなくらいでちょうどいい」というオンラインの特性を意識し、いつも以上にハキハキと発言する学生が多く見られました。画面上に自分の姿が映るため、自らの表情や姿勢などを客観視する機会にもなったようです。

また、「オンライングループディスカッション」では、予行演習の経験を活かして、司会やタイムキーパーなどの役割分担を積極的に実行。「動物園の動物は不幸か?」といった難しいテーマを与えられたグループもありましたが、「結論の良し悪しよりも、時間内にどれだけ議論を進められるかが大切」という担当教員の事前指導をもとに、各自が積極的に発言していました。

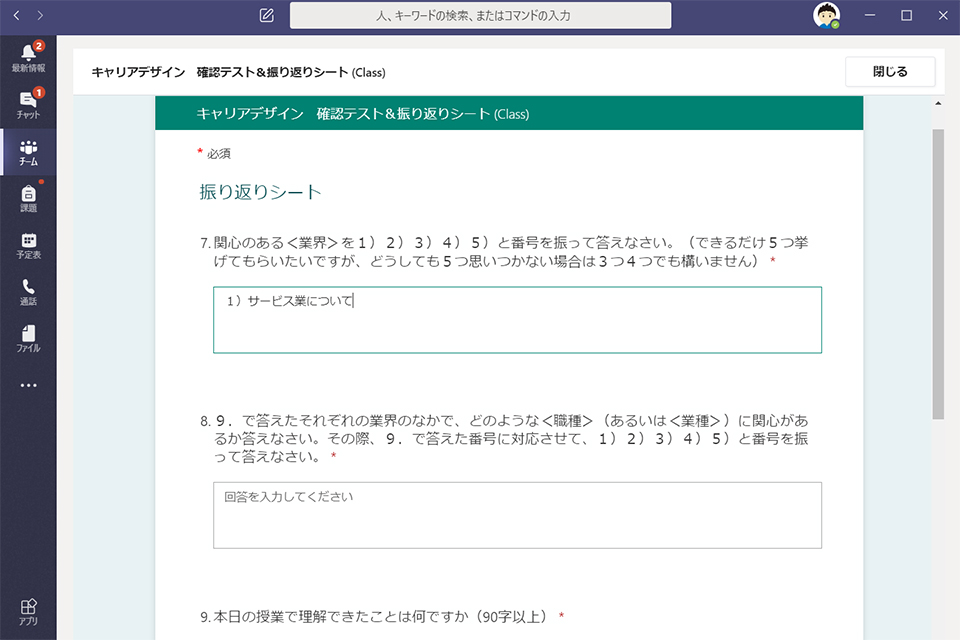

授業終了後には、Microsoft Formsというツールで振り返りや確認テストなどを実施。オンライン上で提出する。(写真は過去の課題例)

Topics 3

受講学生・外部講師の声と教員たちの工夫

ポジティブさが目立った受講学生の感想

「オンライン模擬就活」を終えた人間科学部の3年生からは、以下のような感想が聞かれました。

オンラインで外部の面接官と話すという初めての経験に、「緊張した」という声が多数でしたが、「反省点を踏まえて改善したい」という前向きさもうかがえました。

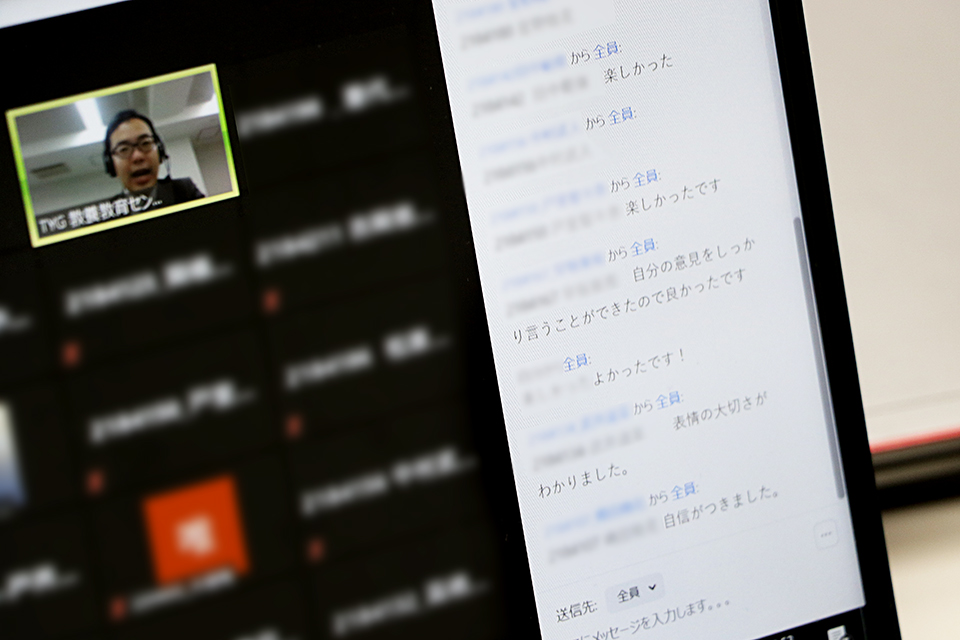

授業終了時、学生からチャットで送られた感想はポジティブな内容が多かった。

外部講師からのフィードバックも高評価

面接官役を担当した外部講師からは、以下のようなフィードバックがありました。

「面接・グループディスカッションともに真剣に取り組んでいた。学生の真面目さや、この体験を通じて何かを得ようとする意欲を感じた」

「オンラインという環境特性ゆえ、長時間集中することが難しい中、最後まで集中力を切らすことなく参加している学生が多かった」

全体的に高評価でしたが、笑顔や相づちなど「非言語」の部分に伸びしろを感じたという意見も多く寄せられました。

授業中、学生と外部講師とのやり取りを見守る教員。

舞台裏では多くの教員が学生をサポート

取材当日、「オンライン模擬就活」の舞台裏では、6名もの教員が学内にスタンバイしていました。教員たちは学生たちの集合からグループへの移動、そして模擬就活終了から解散まで分単位の管理体制を敷き、さらに問題があった場合に備えた緊急ダイヤルも用意。

いよいよ模擬就活がスタートすると、ブレイクアウトルームを見回って通信状況を確認したり、回線が途切れた学生からの電話対応に当たるなど、トラブル回避に尽力。すべての学生が公平に、安心して授業を受けられるよう配慮していました。

教員によれば、この「模擬就活」を機に就活への本気度が増す学生が多く、「分岐点になる重要な授業」とのこと。オンラインで行われた今年度も、「昨年度と遜色なく、真剣に取り組む学生たちの姿が見られた」と話していました。

ソーシャルディスタンスを保ちながら学内のPCルームに待機し、学生のフォローに当たる教員たち。

7月上旬には、現代経営学部とグローバル・コミュニケーション学部の3年生も「オンライン模擬就活」を実施。夏から本格化するインターンシップや早期選考を前に、就活に必要な知識やスキルを学んでいます。