Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「アジア共同体の新しい視角」第9回報告:南北・日韓関係の行方

2021.11.29

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』−アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。11月19日に行われた第9回では、恵泉女学園大学教授の李泳采氏にお話を伺いました。

恵泉女学園大学教授 李泳采氏

韓国出身の李氏は1998年に来日し、東京大学大学院、慶応大学大学院で学んだあと現職に。戦後の韓国史や日韓関係を専門とし、日韓を往来しながらメディアや出版を通じて積極的に発信されています。

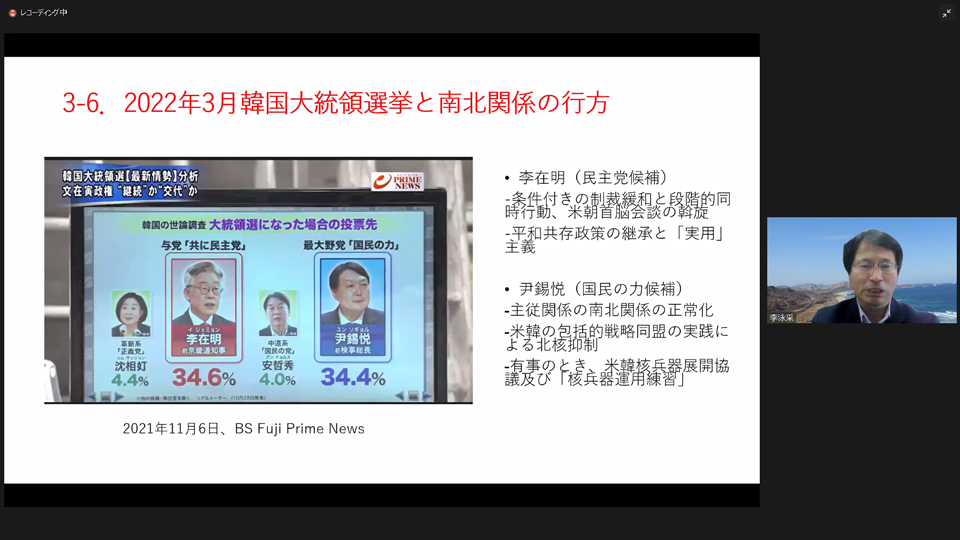

今回の講座では来年3月に行われる韓国大統領選を視野に南北・日韓関係の展望について述べられました。

冒頭で李氏は日韓関係の背景にある東アジアの現状を分析。

1990年代からの30年間に起きた変化として、軍事や経済面での中国の台頭と日本の弱体化、それに伴う日米関係の緊密化を挙げました。

一方、韓国においては日米韓の同盟だけでは国益を守れないとして中国との協力関係が深まり、経済や北朝鮮の核問題に対して、中国依存が高まっていると指摘。

東アジア各国が自国の利益を最優先すれば軍事衝突の可能性さえあると、危機感をあらわにされました。

東アジアの不安定化の要因である北朝鮮問題がどうして起こったのか、李氏はまず朝鮮半島の歴史を振り返りました。

韓国は1945年の太平洋戦争終結を機に日本の植民地支配から脱却したものの、戦勝国によって38度線を境に分断されました。

その背景にあるのは、第二次大戦後のドイツの弱体化に用いられた二重分割統治が、東アジアでは日本本土ではなく満州や台湾を含めた当時の植民地に適用されたこと。

さらに1950年から3年間にわたって続いた朝鮮戦争以来、南北で戦争状態が終結していないことを挙げたうえで、「米国を軸に日本と韓国は運命共同体ともいえる関係にある」と述べます。

その顕著な事例のひとつが、2010年3月に起きた北朝鮮の魚雷による韓国艦船の沈没事故。

この事件を契機に韓国では北朝鮮と一触即発状態になり、日本では当時の鳩山政権が進めていた沖縄の普天間基地の県外移設を断念することにつながったといいます。

ここから李氏は現在の韓国に話を転じ、「韓国にあって日本にないものは何か」と問いかけました。

その答えは「民衆革命」。

韓国では1987年の民主化運動を契機に、30年間続いた軍事政権が終わりを告げ、文民政権がスタートするなど、政権交代を主導する役割を民衆革命が担ってきたそうです。

直近では2017年のキャンドル革命で保守派の朴槿恵大統領が失脚、社会、経済、政治の民主化と南北分断の解決を求める民衆の声を背景に、リベラル派の文在寅政権が誕生しました。

文大統領は就任以来、過去の清算を推し進め、抗日独立運動を進めた人の名誉回復を行うなどナショナリズムを盛り上げる施策を行うとともに、南北和解と平和共存を目指してきました。

しかし、韓国が抱える貧富の差、財閥問題、労働問題などさまざまな問題の解決には至っていないと李氏は指摘します。

来年3月に行われる大統領選挙では、「保守、民主とも勢力が伯仲しており、約10%の中間層の票の行方が勝敗を決定する」と述べたうえで、この選挙の結果次第で、今後の南北問題や日韓関係にも変化をもたらすと述べました。

最後に「東アジアの平和はどうすれば訪れるのか」との質問に、李氏は「中国も北朝鮮も、日韓同様平和を願っています。しかし政治体制が異なるため、日韓の市民、とくに若い世代の人々が協力し合うことが、中国の台頭や米国の覇権を抑止し、平和へと駒を進めることにつながります」と若い世代の協力関係への期待を表明しました。

今年度は2022年1月まで全14回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

講座の詳細や参加申し込みはこち

https://www.tyg.jp/koukaikouza/oneasia/index.html