Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「アジア共同体の新しい視角」第12回報告:米中デカップリングと日中経済

2021.12.15

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』−アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。12月10日に行われた第12回では、日本企業(中国)研究院院長の陳言氏にお話を伺いました。

日本企業(中国)研究院院長 陳言氏

陳氏は南京大学卒業後、慶応義塾大学経済学研究科博士課程を修了。

中国に帰国後、現在は日本企業(中国)研究院院長および『人民中国』副総編集長を兼務されています。

今回は北京から、専門の米中経済および日中経済についてお話しいただきました。

初めに陳氏は簡単に1945年以降の中国の歴史に触れ、この70有余年に中国は自国の間違いを修正するシステムを獲得してきたこと、そして日本などからの技術導入により経済が大きく発展し、現在は共同富裕を目指していることを述べた上で、「米中関係を抜きには日中経済を語れない」と、まずは米中デカップリング(切り離し)について解説されました。

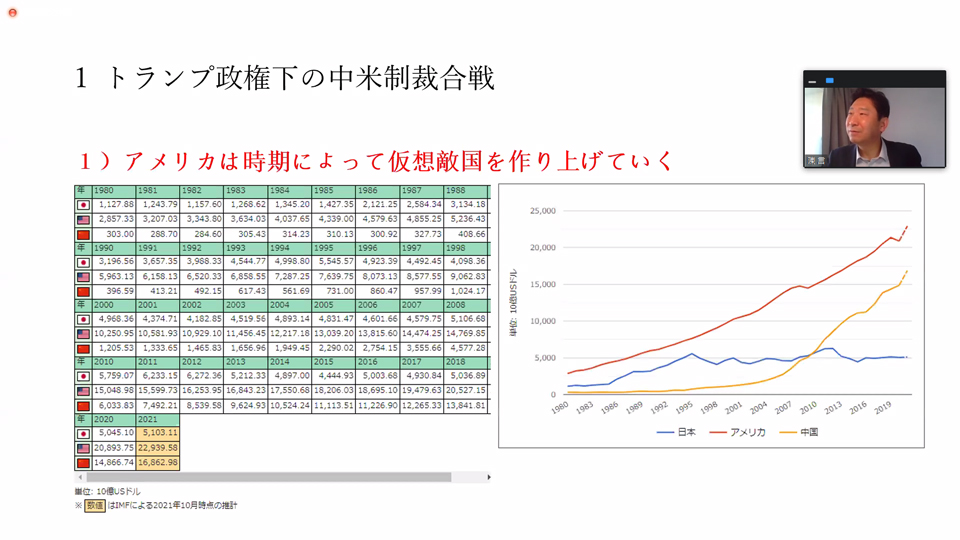

トランプ政権下で米中関係は悪化し、互いに経済制裁を行いましたが、それについて陳氏は「アメリカはこれまでも自国の経済を脅かしかねない国を仮想敵国とみなしてきた」との見解を提示。

一例として1980年代の日米貿易摩擦を挙げ、この時期の日本はアメリカのGDPに迫る経済発展を成し遂げ、それがアメリカに警戒感を抱かせた原因だったと述べました。

同様にトランプ政権下での突然の米中デカップリングは、中国経済が急成長したためであり、とくに米中で競う5Gの技術が焦点となって通信大手のファーウェイの排除につながったと分析。

その一方で、「日本ではほとんど報道されていないが、同時期の農産物や石油の対中輸出はむしろ拡大していた」と、貿易摩擦が必ずしも額面通りの状況ではないと指摘しました。

次いで陳氏はバイデン政権下での米中関係に話を進めました。

バイデン大統領は副大統領時代に何度も中国を訪れており、鄧小平や習近平など中国の首脳とも度々面会しているそうですが、依然、高関税を課すなど対中制裁は継続しています。

しかし陳氏によれば、「中国は地球温暖化に対する政策などを他国と連携し、目的を共有することで、緊張の打開を目指している」とのこと。

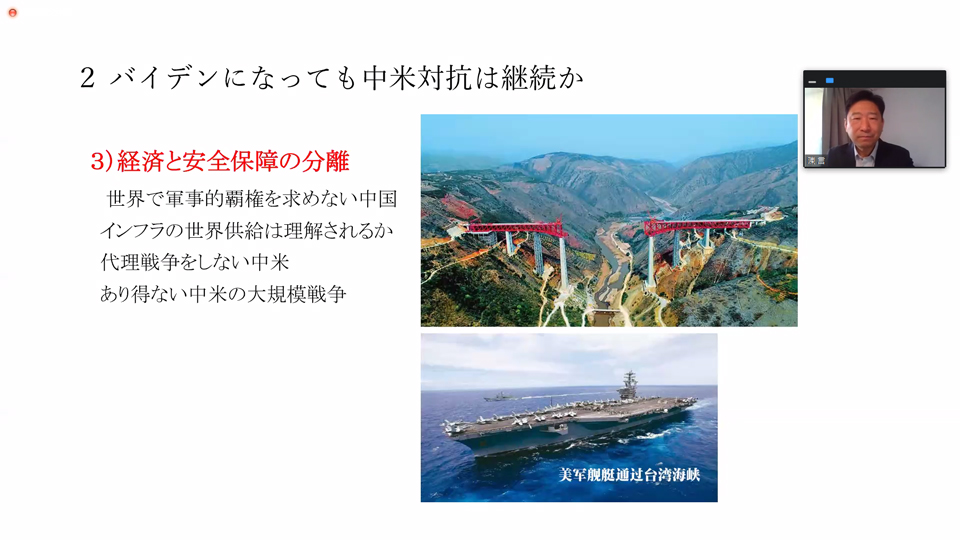

さらに中国は経済と安全保障を分離しており、昆明・ビエンチャンを結ぶ高速鉄道の開通に代表されるようにインフラの世界供給を目指していると説明。

ちなみにこの高速鉄道は、最終的にはシンガポールまで延長し、マラッカ海峡を通過せずに陸路で物資を運ぶのが目的ではないかと述べたうえで、安全保障については、「米中間ではかつての米ソのような代理戦争も行っていないし、大規模戦争も今後起こりえない」と断言しました。

次に陳氏は中国経済の現状について分析。

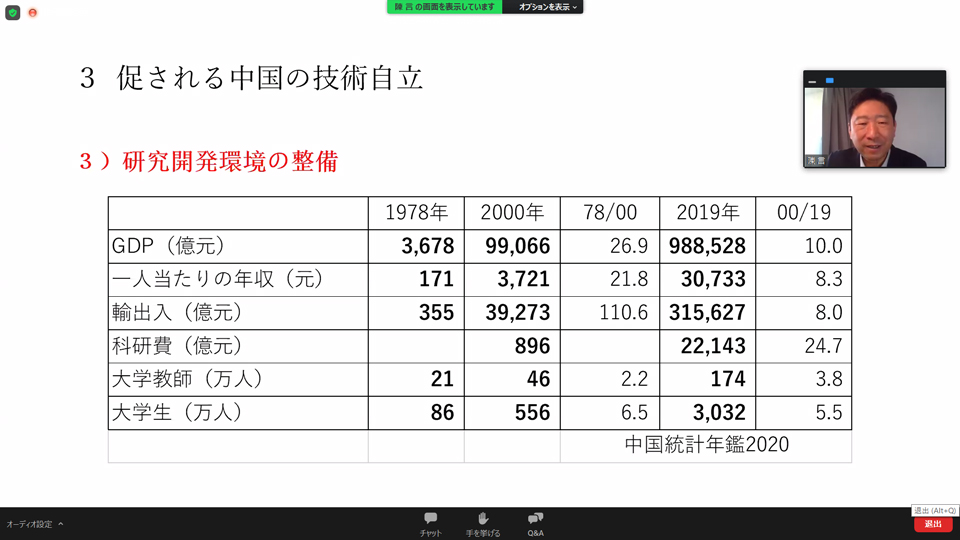

中国では独自の技術が発展し、5Gを中心にハイテク産業は世界をリードする勢いだと言います。

その理由として、大学では多くの理系の研究者を輩出しており、研究開発にも莫大な金額を投資していることを、数字を挙げて解説。

「半導体や工作機械、医療などの分野ではまだ世界に後れを取っており、今後、高齢化社会を迎えることで高まる医療ニーズ等にどう対応するかが問われている」と、中国経済のぜい弱な部分にも言及しつつ、「中国は今後も経済成長を続け、2030年頃には中国が米国を凌駕する」との予測を述べられました。

最後に日中経済について、「日本は米中対立に影響を受け、中国に警戒感を抱いているため、例えば日系企業内の国際会議で、米中のスタッフが同時に参加することがなく、情報を遮断している事例を見聞した」という自身の経験を挙げ、「岸田首相が経済安全保障を掲げたように、日本は自国の産業を保護するあまり、むしろ経済発展を阻害することになりかねない」と日本の問題を指摘。

「関係悪化が言われている米国でも対中投資は拡大している。同様に日本もITプラットフォーム企業と協力し、サプライヤーとしての新しい日中関係を構築する必要があるのではないか」と、今後の展望について前向きな提言をされました。

今年度は2022年1月まで全14回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は12/17(金)、講師に(公財)日本海事センター客員研究員の福山秀夫氏を迎え、「ユーラシアの新しいシルクロード中欧班列と日中韓物流」というテーマで実施します。

講座の詳細や参加申し込みはこちら

https://www.tyg.jp/koukaikouza/oneasia/index.html