Academic Life & Research

教育・研究

[公開講座]第4回 持続的な企業活動のための職場のメンタルヘルス

2022.06.16

学問領域にとらわれない幅広い教養(リベラルアーツ)を学ぶ東洋学園大学の公開講座。

2022年度は持続可能な開発目標“SDGs”をテーマに、第4回を6/4 (土)、東京・本郷キャンパスでの対面講座とオンラインでのライブ配信により開催。

64名(対面14名、オンライン50名)の方にご参加いただきました。

今回の講座は、公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士として大手企業で豊富な実務経験を有し、日本産業ストレス学会理事等を務める、東洋学園大学人間科学部・坊隆史准教授が担当しました。

坊隆史准教授

坊氏はまず、持続的な企業活動のための職場メンタルヘルスについて概説。

約6割の人が職場でストレスを感じるなか、脳・心臓疾患の労災請求が減っているのに対し、精神障害の労災請求が増えているという厚生労働省の資料から、「ここ10年ほどメンタルヘルスが企業活動のホットな話題となっており、経営課題となっている」と問題提起しました。

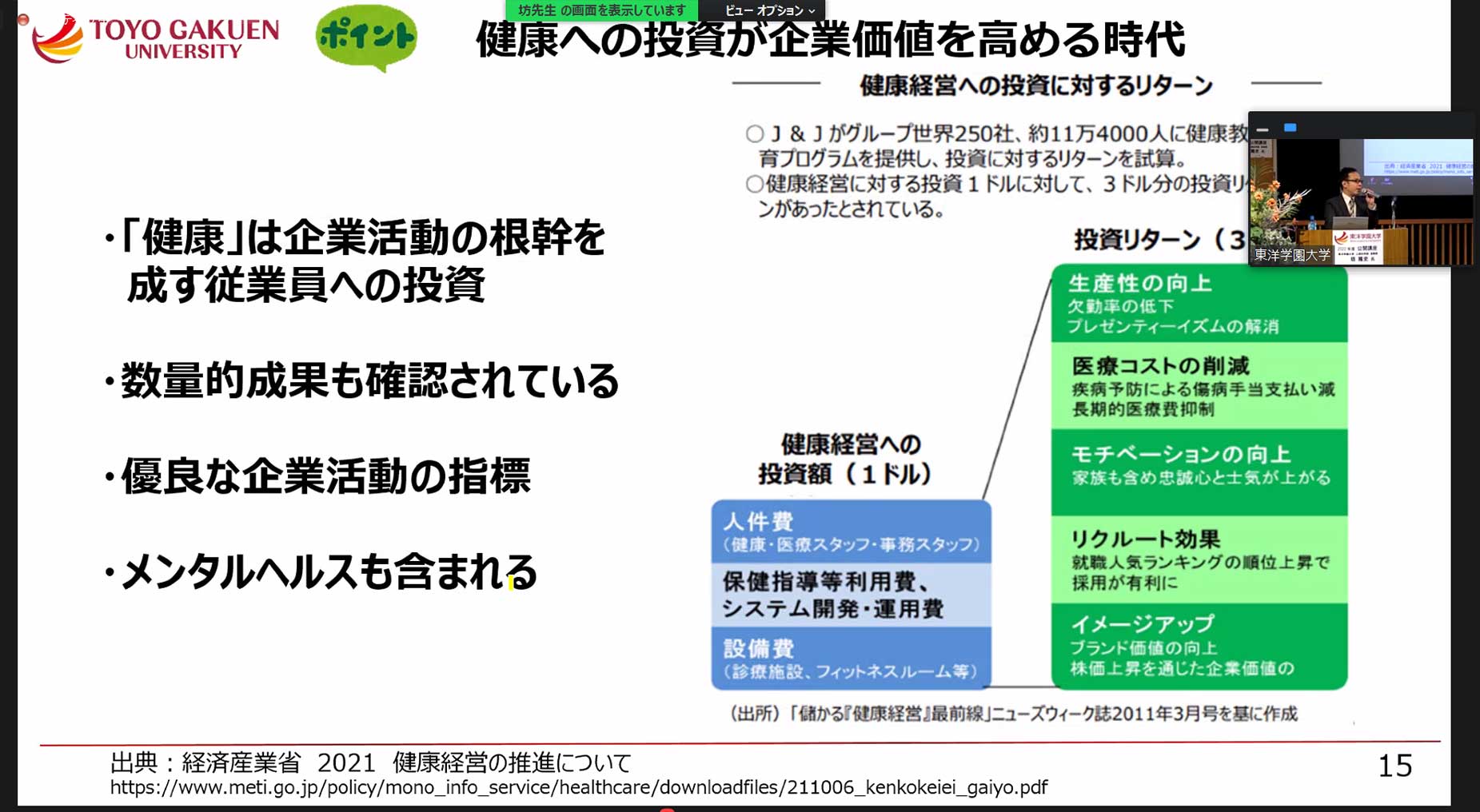

さらに、今後は優秀な人材は大切な資源と考え、従業員の健康を経営的な視点で取り組む「健康経営」の視点によって、従業員の活力や生産性が向上し、企業価値を高める時代に突入したと解説。

次に、坊氏は健康な組織づくりのメンタルヘルス・マネジメントに話を進めました。

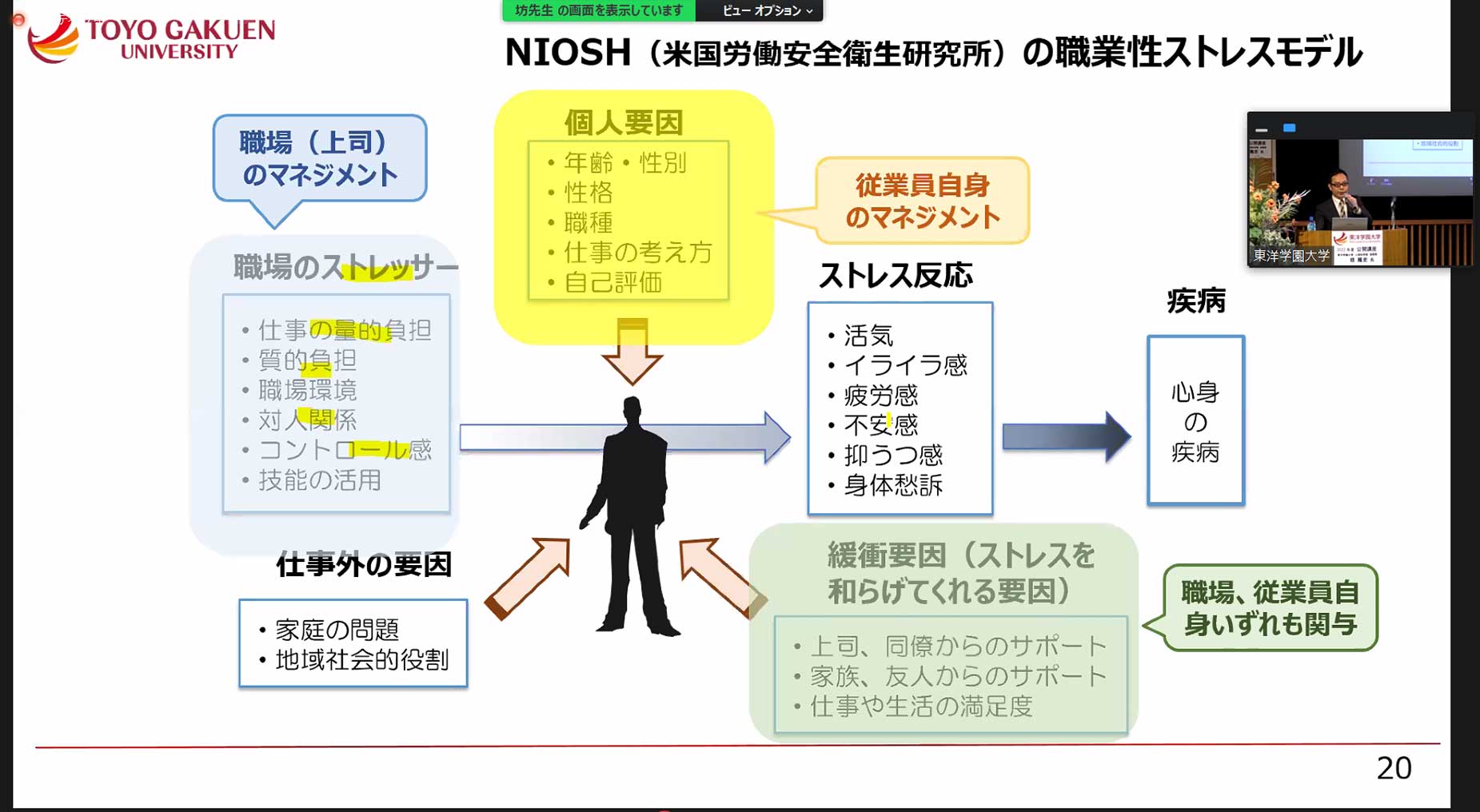

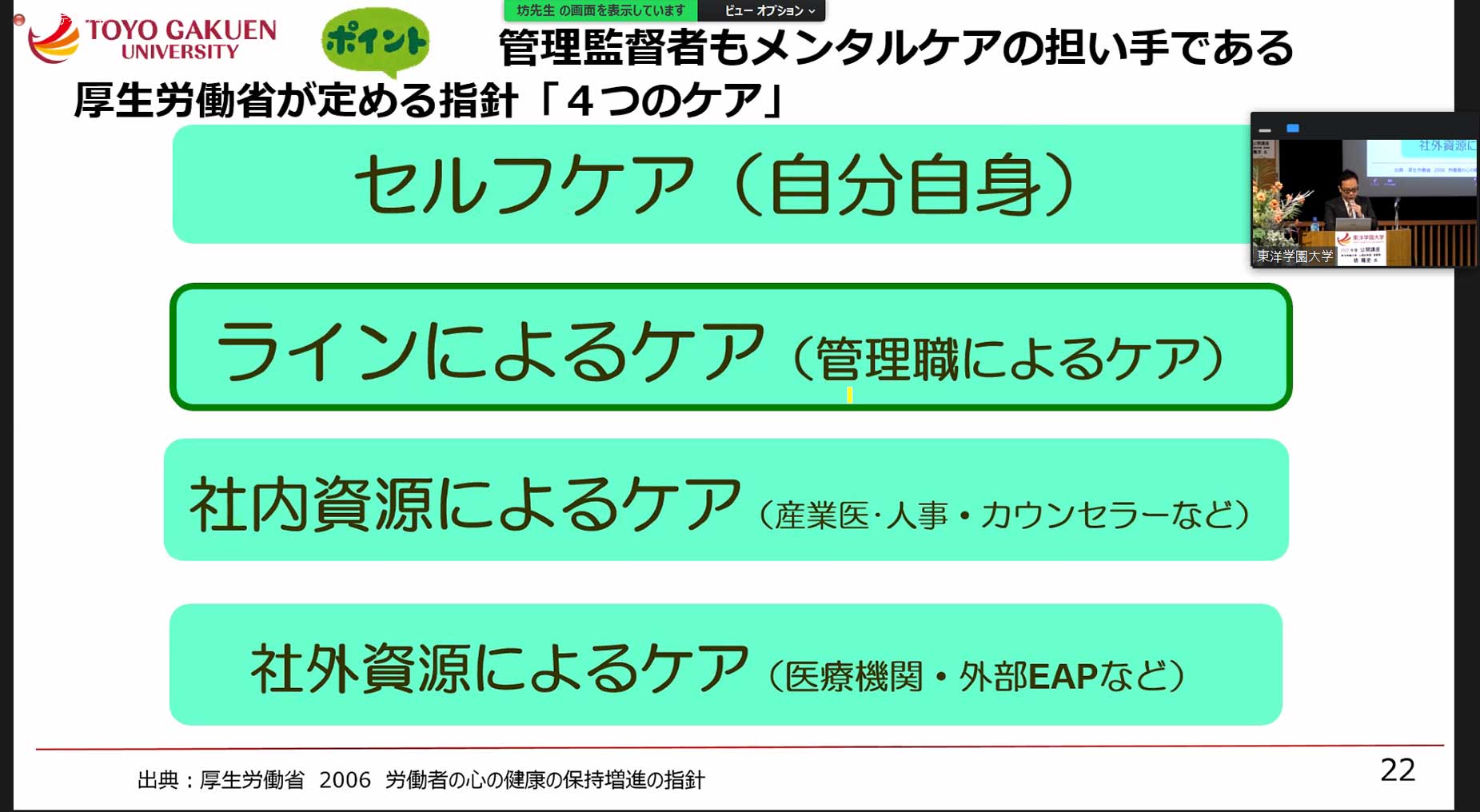

職場で生じる「頻繁に年休をとる」「適応障害を理由に配置転換を求める」「突然出社しなくなる」などの問題にどう対処するのか、代表的な職業性ストレスモデルや厚生労働省が定める指針に定められている「4つのケア」を紹介。

「セルフ(自分自身)」、「ライン(管理職)」、「社内資源(産業医・人事・カウンセラーなど)」、「社外資源(医療機関・外部EAPなど)」による4つの観点より総合的にケアをすることが重要であること、とくにラインによるケア、すなわち上司が行うカウンセリング的なかかわりが、部下の育成だけでなく、組織力のアップにつながると解説しました。

また、職場のメンタルヘルス実務のケアのイメージをカレーライスにたとえ、「市販のルー=標準」+「各家庭独自の工夫=組織、当人の個別性の加味」と日常生活に例えて紹介。

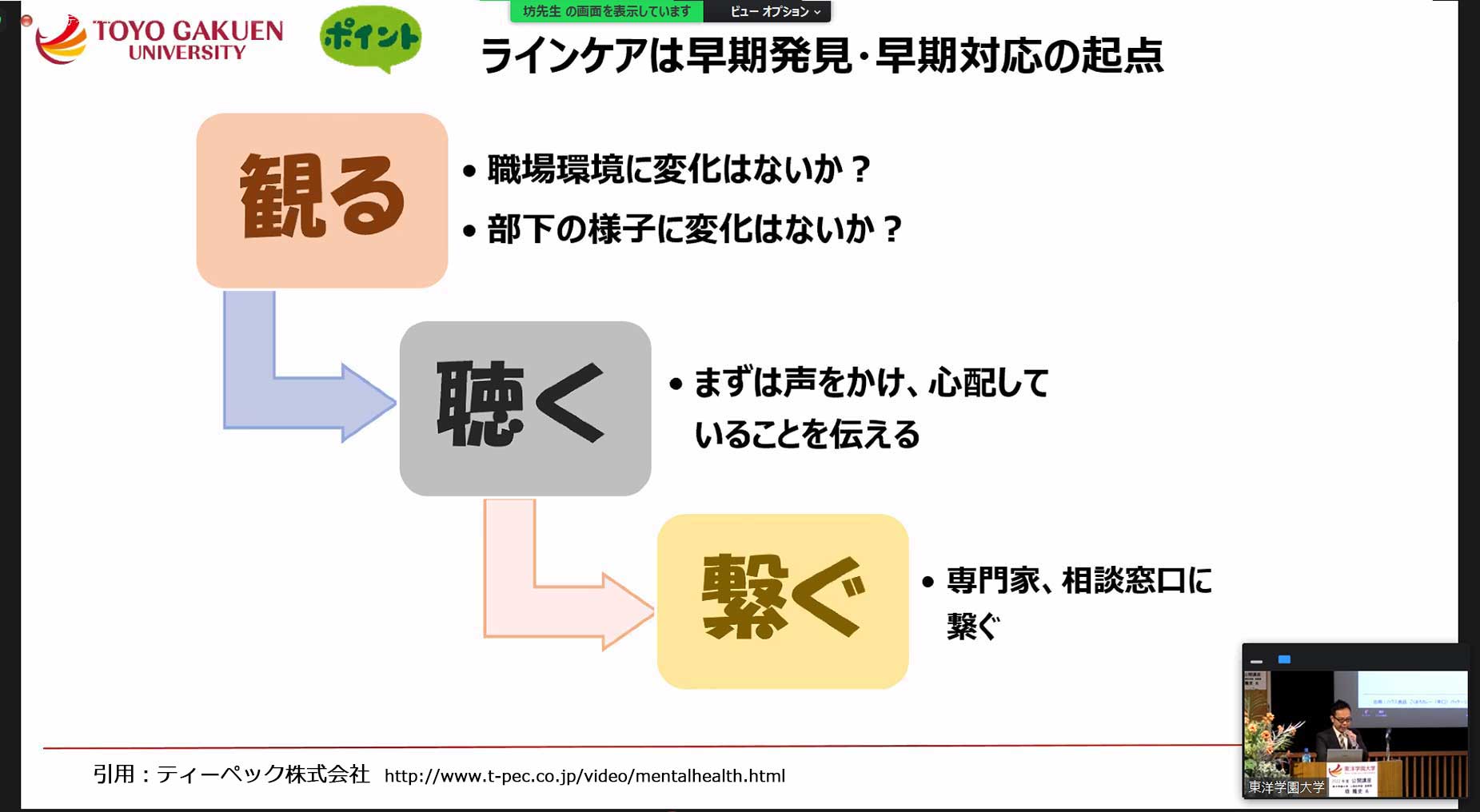

職場で実際に起きた事例を通じて、安全配慮義務の不履行が損害賠償につながるため、ラインケアにより早期発見・早期対応が重要で、部下の変化を「観る」、声をかけ「聴く」、専門家に「繋ぐ」という上司にしかできない早めの対応や、部下の変化に気づくヒントを分かりやすいたとえで解説しました。

また、若手に対する対応としては、配属後3ヵ月がポイントであること、年次休暇の利用を注視し、問題があれば早めに専門家に判断を仰ぐとともに、記録をつけることで組織としての損失を防ぐことになると述べました。

最後に、ハラスメントやテレワーク下でのラインケアの必要性にも言及。

「忙」という字が「こころを亡くす」という部位で成り立っていることから「忙しい時ほどこころのケアが大切」と述べて今回の講座を終了しました。

質疑応答では、会場から「海外では健康経営の指針が状況に応じてフレキシブルに変更されるが、日本では固定化しているのでは」との問いに、「中央官庁が公聴会で意見を求めており、国も働く環境の変化に対応していくという意識を持っている」と回答。

オンライン視聴者からは「カウンセリングマインドを持たない人への助言」「健康経営を社員に浸透させるために必要なこと」という質問が寄せられ、それぞれ「自分が言われて嫌なことを他人にも言わないというマネジメントの心構えが必要」「トップが動かないと組織は変わらない」と答えるとともに、講座の中で紹介した事例への対応方法についても紹介しました。

今年度は2022年8月まで全7回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は7/2(土)、「ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』――主人公レオポルド・ブルームの様々な〈多様性〉について」というテーマで、東洋学園大学 グローバル・コミュニケーション学部 小林広直准教授が講演します。ぜひふるってご参加ください。