Academic Life & Research

教育・研究

[公開講座]第6回 琉球列島:島の生物と保全

2022.08.01

学問領域にとらわれない幅広い教養(リベラルアーツ)を学ぶ東洋学園大学の公開講座。

2022年度は持続可能な開発目標“SDGs”をテーマに、第6回を7/23(土)、東京・本郷キャンパスでの対面講座とオンラインでのライブ配信により開催し、73名(対面19名、オンライン54名)の方にご参加いただきました。

今回は、北九州市立いのちのたび博物館館長・琉球大学名誉教授の伊澤雅子氏が琉球列島固有の生物とその保全について講演しました。伊澤氏は九州大学大学院で動物生態学を学んだ理学博士。琉球諸島の動物を長年にわたり研究され、現在は博物館館長としてさまざまな展示を通して広く情報を発信されています。

伊澤雅子氏

伊澤氏が専門とする琉球列島は2021年に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産」に認定されています。「生物多様性のホットスポットである日本列島の中でもとりわけ多様性が突出している」と語る伊澤氏は、独特の動物相について「固有性が高い」「北、中、南琉球でいる種が違う」「中・大型哺乳類が少ない」「肉食哺乳類が少ない」という4点を挙げ、それぞれに解説いただきました。

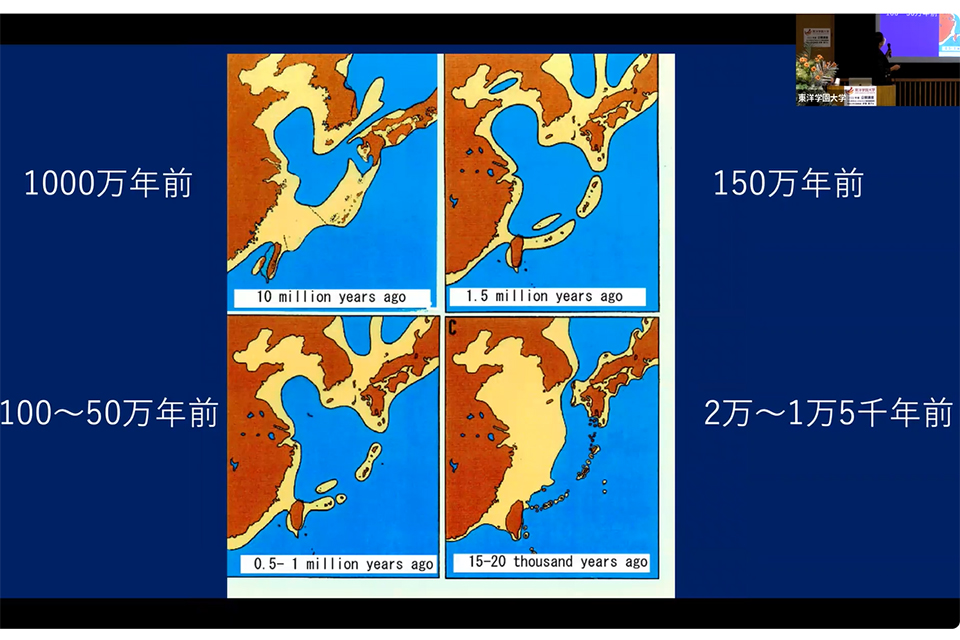

まず固有種については、哺乳類で62%、両生類で86%など生物の多くが固有種で占められていること、さらに南北に延びる3つのエリアでそれぞれ生息する種が異なることを紹介。

その理由として、琉球列島が大陸とつながったり離れたりを繰り返して複雑に形成された島であり、その過程で大陸から渡った生物が海で隔てられ、それぞれのエリアで固有種として生き残っていったことを説明しました。

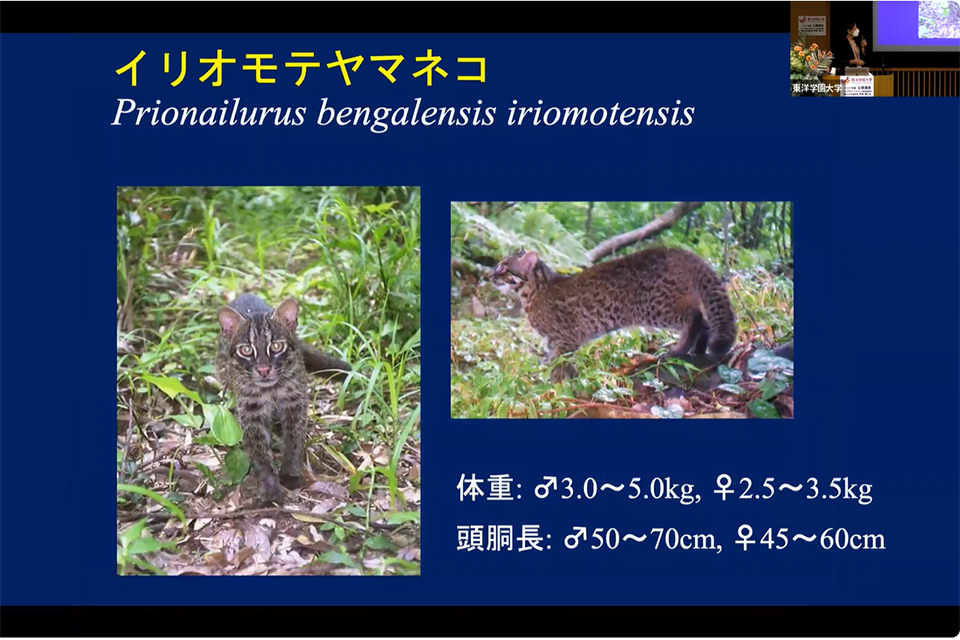

小さな島で肉食の捕食者がほぼいなかったことから独自の食物連鎖を形成したこと、さらに世界で唯一、西表島だけに生息しているイリオモテヤマネコについても言及しました。イリオモテヤマネコは、体重がオスで3~5キロ、メスで2.5~3.5キロ。

アジアで最も広域分布したベンガルヤマネコの1亜種で、「西表島はネコ科の生息地としては世界最小であり、現在100~150頭しか生息していない」と伊澤氏。

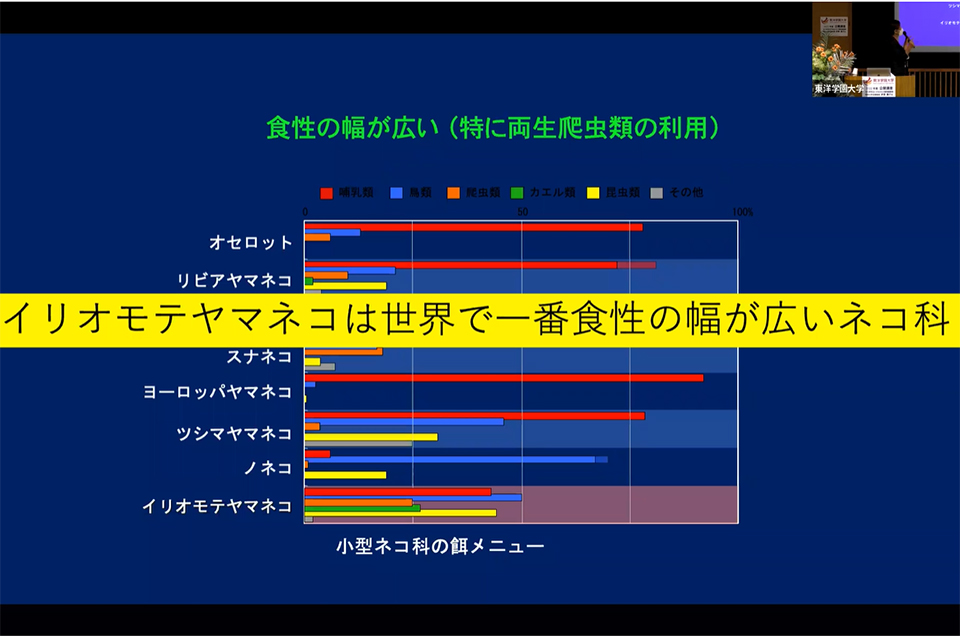

他の地域の野生のネコ科の動物に比べ「湿潤で生物多様性の高い地域で爬虫類やカエルを食べるなど幅広い食性や水辺の利用などにより、本来は生息に適さない小さな島に適応していった」と解説しました。

最後にイリオモテヤマネコに限らず、琉球列島では絶滅危惧種の割合が高いことにも触れ、生息環境の悪化や交通事故、外来種、密猟や観光のオーバーユースなどにより、多くの生物が絶滅の危機にさらされている現状を憂慮。

人と動物との共生を考える場として北九州市立いのちのたび博物館の活動について紹介し、講演を終了しました。

質疑応答では、会場・オンラインともに質問が寄せられました。

イリオモテヤマネコについて「小さな島での近親交配による遺伝的な問題は?」という質問に対し「遺伝的な解析によると均一で多様性が低いため、環境が変わると適応できない可能性があるものの、一方では悪い遺伝子は一掃され、閉鎖的な環境だから暮らせている」と回答。

「地球温暖化の影響は?」という質問に対しては「サンゴや熱帯魚、昆虫など移動能力があるものは分布を広げているが、哺乳類については影響は少ない」と伊澤氏。

野良猫など外来種の殺処分について問われると、捕獲してシェルターで保護し、譲渡するなど殺処分以外の解決を探っている段階である、避妊去勢や適正飼養が重要と述べました。

今年度は2022年8月まで全7回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

最終回は8/6(土)、「誰もが海の大切さを感じられる教育を目指して-ライトアニマルの取り組み-」というテーマで、ライトアニマル代表/海洋生物イラストレーターの河合晴義氏が講演します。ぜひふるってご参加ください。