Academic Life & Research

教育・研究

平壌の視点で東アジアを語る。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第5回目を開講

2022.10.26

世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座。

10/24(月)、第5回「平壌から見た東アジアの平和問題」を開講しました。

本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。

第5回の講師は朝鮮大学校教授・李柄輝氏。

李氏は大阪出身で、朝鮮大学校博士課程修了後、朝鮮現代史の専門家として同大学教授および朝鮮文化研究室室長を兼務されています。

李柄輝氏

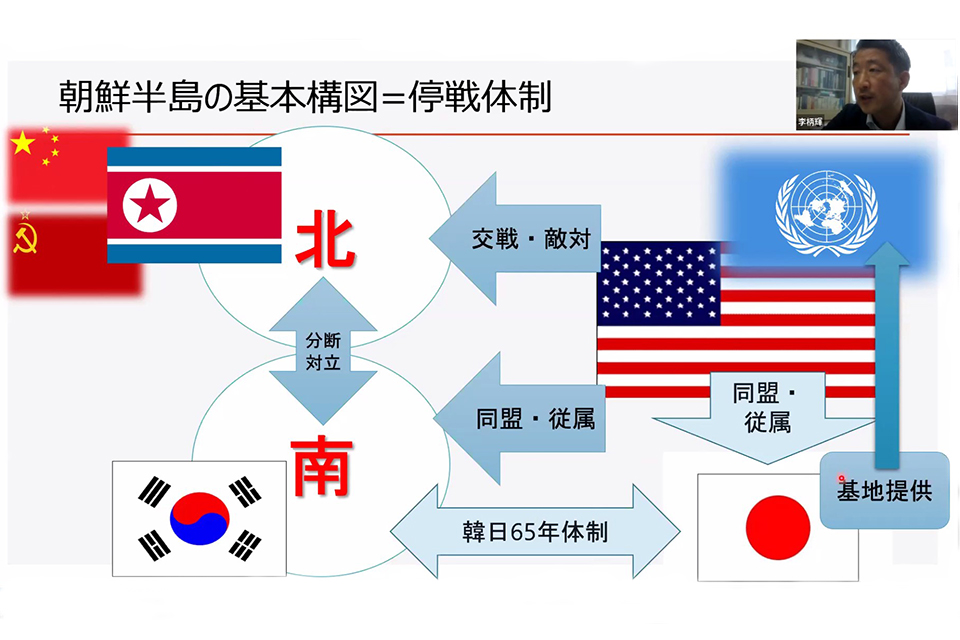

李氏は緊迫化する朝鮮半島の現状に対し、なぜ北朝鮮が軍事行動を起こしているのか、その理由を知ることが平和への第一歩であると述べ、まず「朝鮮半島情勢を規定する停戦体制」について解説しました。

朝鮮戦争は1953年に米ソの主導で停戦しましたが、平和協定は結ばれず、「米国は反共軍事同盟を形成するなど北朝鮮に対峙した」と李氏は指摘しました。

これに対し北朝鮮は、61年にソ連・中国の核の傘下に入る条約を締結。

米ソが軍事的に拮抗する冷戦下で、朝鮮半島では北と南が分断・対立し、現在まで70年近く「停戦体制」が続いていると述べました。

その後90年代にソ連が崩壊、韓国と中国・ソ連が修交するなど、軍事的なアンバランスが発生。

米韓合同軍事演習に脅威を感じた北朝鮮が「自国の安全のため核武装へと舵を切った」(李氏)ことで、2017年には米国に到達するICBM開発に成功し、「国家核武装」の完成に至ったとの見方を示しました。

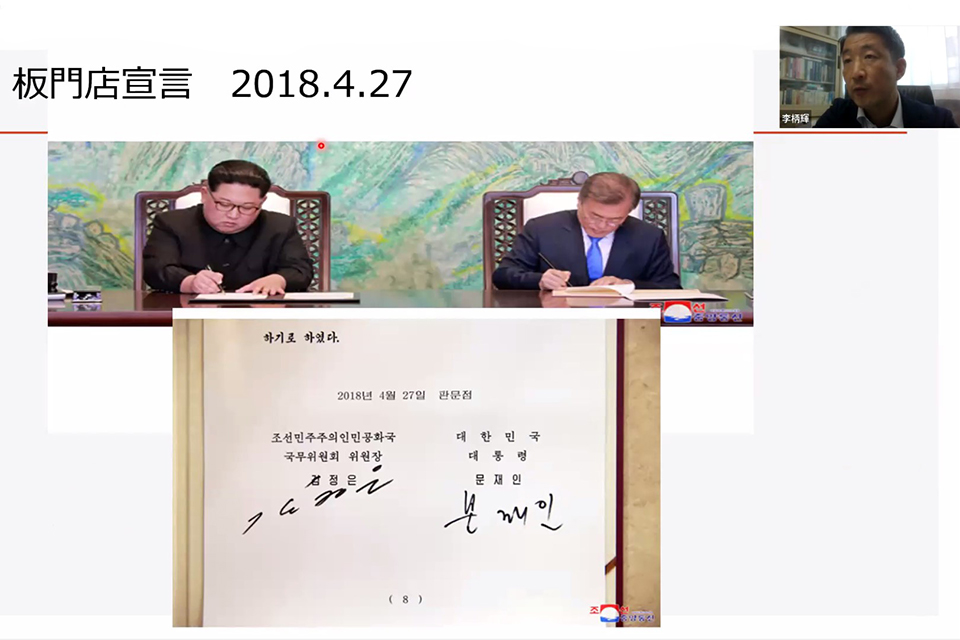

次いで、李氏は韓国―北朝鮮間の和平プロセスについて説明。

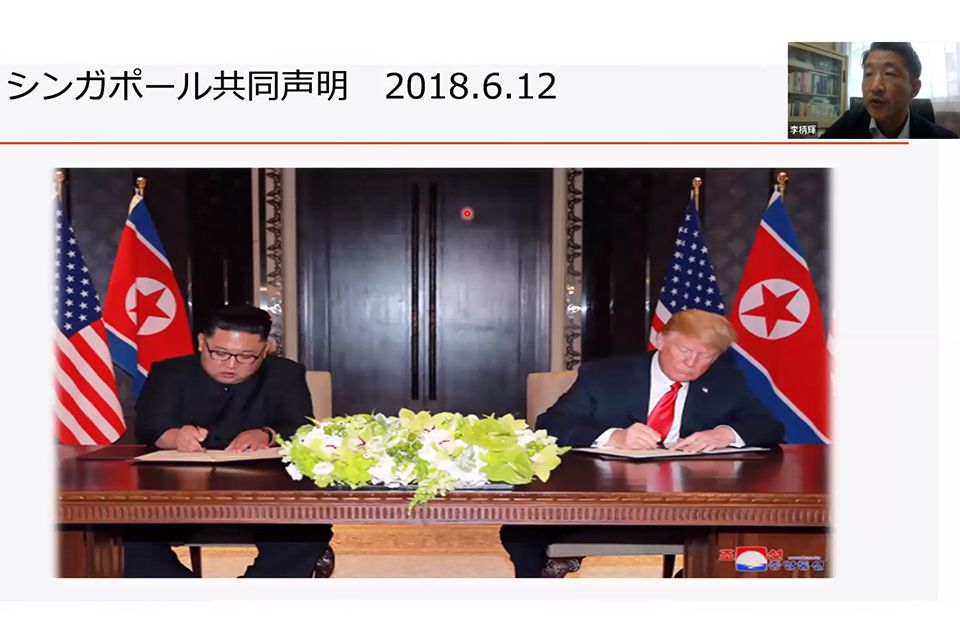

中ロ首脳による「核問題の解決は対話と交渉で」との共同声明を受け、北朝鮮も対話へとその姿勢を転換し、2018年には文在寅大統領の南北協調外交により、軍事境界線での緩衝帯の拡大が行われるなど、「韓国および米国の間とも和平への歩み寄りが実現した」と述べました。

しかしハノイでの首脳会談で米国と決裂したことを契機に、「北朝鮮は米国と交渉するためには力が必要であるという結論に至った」と李氏。

その後、バイデン政権は国家安全保障戦略で「専制国家へ対抗し民主主義を守る」と強調。

米中対立の新冷戦時代に突入し、日韓を巻き込んだ中国包囲と北朝鮮への敵視政策が「北朝鮮に国力重視と、核をめぐる交渉は不可能という対応を生み出す結果となった」という分析を示しました。

総括として、「北朝鮮の核武装は、米国の核脅威に対抗する中で生じた問題」であり、「北朝鮮の動きは日米韓の軍事行動に対をなしている」「朝鮮半島の平和構築は日本を含む東アジアの課題である」と述べて、講座を終了しました。

質疑応答では「北朝鮮の経済発展について」「ウクライナ問題への対応」など多岐にわたる質問が寄せられ、北朝鮮に精通する視点から回答されました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は10/31(月)、「岸田政権の『新しい資本主義』を分析する 」というテーマで、名古屋大学名誉教授・山田鋭夫氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。

講座の詳細や参加申し込みはこちら

一般財団法人ユーラシア財団 from Asia 助成 特別講座|東洋学園大学公式サイト (tyg.jp)