Academic Life & Research

教育・研究

「反中」がもたらすものは何か。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第10回目を開講

2022.12.01

世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座。

11/28(月)、第10回「『反中』亡国論」を開講しました。

本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。

第10回の講師は拓殖大学教授・富坂聰氏。

富坂氏は北京大学で学んだ後、雑誌記者を経てフリージャーナリストとして独立。

雑誌やテレビなどで活躍する傍ら、2014年から拓殖大学で教鞭をとられています。

富坂聰氏

富坂氏は冒頭、「一面的で断定的な報道などに見える『反中』への懸念から、アジアの平和と相互理解を深めるために3つの視点から日中関係を解析する」と本講座の趣旨を述べました。

第一の視点は、「社会」であると富坂氏。

習近平氏の演説を例に日本と海外メディアの報道を比較し、日本の報道から台湾統一について「平和的に」という習氏の文言が抜けていることを指摘しました。

また、第一線のジャーナリストにも論理の飛躍があることや、商業ジャーナリズムが「売れる」論調をとりがちなことにも言及。

富坂氏は根拠のない“中国崩壊論”や中国発信の情報への不信感への懸念を示し、「一人ひとりが多角的に情報を精査し、客観的に考えて取り入れるべき」という見解を述べました。

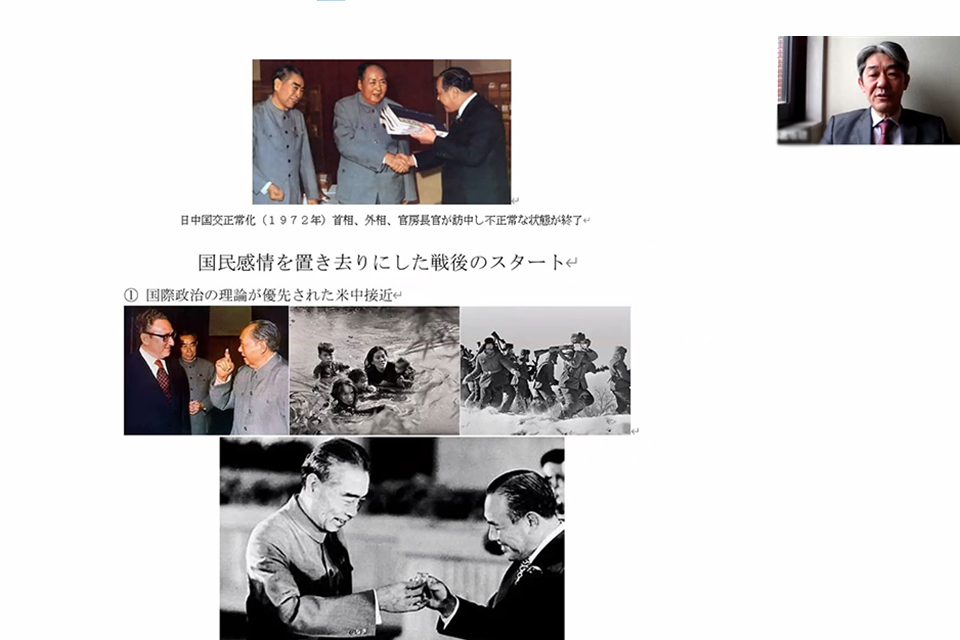

次いで富坂氏は第二の視点「内政」に話を進め、50年前の日中国交正常化について考察。

「米中が接近し国際政治の力関係が大きく変わった結果、置き去りにされた日本が慌てて動いた“屈辱外交”という面があった」と分析しました。

その結果、日本国内では政界・経済界・メディアが二分され、嫌中勢力が誕生。

一方の中国でも戦争の爪痕が残っており、「日本の首相の靖国神社公式参拝を機に、互いに反日・反中感情が噴出した」と歴史を振り返りました。

そういった過去を踏まえた上で、中国が世界に果たした経済的な役割を鑑み、「対立で誰が得をするのか(誰も得はしない)」と、より現実的で冷静な判断の必要性を強調しました。

そして、第三の視点「国際関係」に言及。

富坂氏は「今後世界は“不足の時代”に入る。国と国との対立は他国に利用されることもあることを念頭に、日中関係について考えなくてはならない」と述べ、中国の南シナ海問題、ウイグル問題などの背景にある世界の力関係の変動について解説しました。

最後に富坂氏は、アメリカの中国に対する経済制裁によってむしろアメリカ国民の負担が増したことや、「経済発展には安定が必要」という東南アジア諸国の情勢をふまえ、今後日本がとるべき対中外交の姿勢を受講者へ問いかけ、講座を終了しました。

質疑応答では、「日中関係で最大の問題は?」「日中国交正常化をレガシーとして今後どう生かすべきか?」といった質問に丁寧にご回答いただきました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は12/5(月)、「戦後の日中関係――冷戦に翻弄された歴史と示唆」というテーマで、東日本国際大学客員教授・西園寺一晃氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。