Academic Life & Research

教育・研究

江戸の智慧から現代の“人づくり”を考える。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第13回目を開講

2022.12.22

世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座。

12/19(月)、第13回「人づくりは先人に学ぶ――東洋思想・江戸商人の智慧」を開講しました。

本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。

第13回の講師は中央カレッジグループ代表・中島利郎氏。

中央カレッジグループは1942年に創立され、専門学校や高校教育機関等を多数展開する群馬県最大規模のグループ組織で、中島氏は3代目の理事長として、人材育成や地域経済に貢献されています。

中島利郎氏

中島氏は冒頭、「日本で“熱意をもって仕事に取り組む従業員”の比率は全体の6%(調査対象139か国中132位」」というデータを提示。

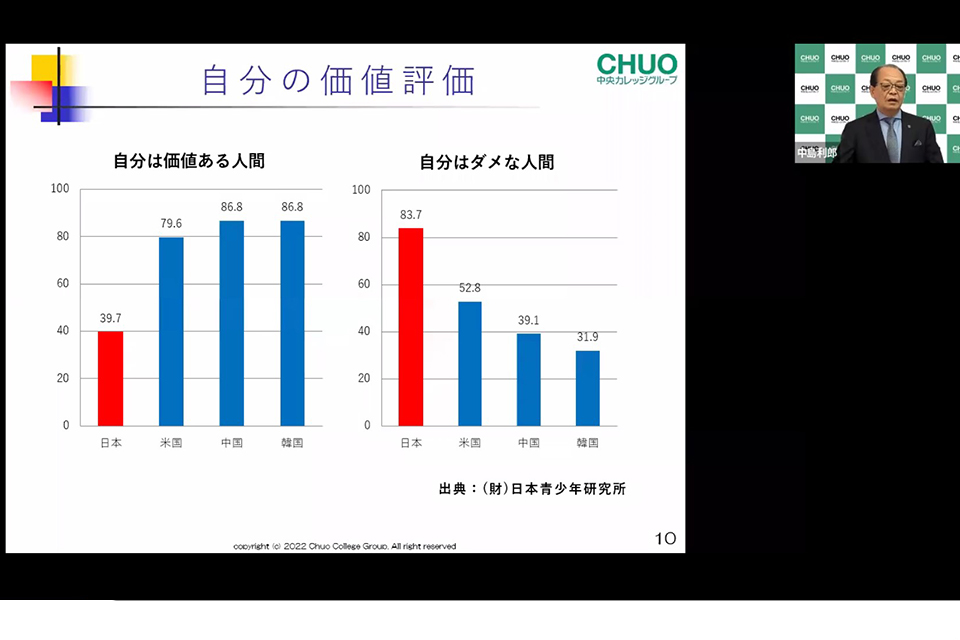

さらに、「日本の高校生の自己評価が他国より圧倒的に低い」というデータを引用して、「なぜ日本人は仕事への熱意を失ってしまったのか」と受講生に問題提起しました。

中島氏はその理由の一つとして、かつての日本では自営業が大半を占め、子どもは両親の働く姿を見て育ち、手伝いをすることで自立心を養ってきたのではないかと指摘。

しかし高度成長期以降はサラリーマンが増えたことで、「(子どもにとって)働く姿は身近なものでなくなり、自立心を養う機会も減ったのではないか」との見解を示しました。

次いで今回のテーマである“先人の智慧”として、江戸商人が一人前になるまでの過程を紹介。

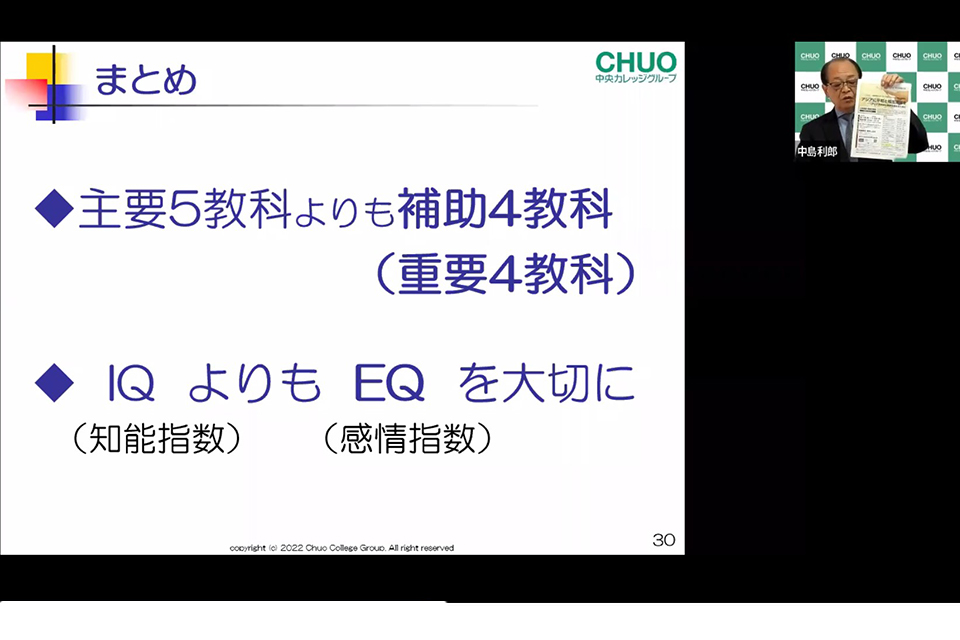

「3歳までに心、6歳までに日常的な躾や礼儀作法、9歳までに家族やお客様との会話、12歳までに挨拶状や詫び状などの文、そして15歳までに世の中の道理を理解する」という言葉を引用し、江戸時代の教育の奥深さについて、現代社会における教育や人材育成と比較分析しながら語りました。

また、中島氏は日本の雇用の現状と課題についてもデータを使って解説。

人口減少に伴う将来の労働力不足を見通し、高齢者や女性、外国人技能実習生といった人々の労働力活用や能力開発の必要性を訴えました。

最後に中島氏は、「人は育つ環境や子どもの頃の遊びの中で様々な力を養う」「江戸時代の商人のように、成長する過程でいつの間にか能力を会得している」と述べ、“人づくり”における周囲の環境や経験の重要性を説いて、講演を終えました。

質疑応答では「少子化に伴う労働力の変化は?」「今の日本企業に欠けている事は?」など多くの質問に、長年教育や雇用の現場に携わった経験をもとにご回答いただきました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は1/16(月)、「『在外』日本人研究者がみた日本外交:現在・過去・未来」というテーマで、カナダ・ウォータールー大学教授・原貴美恵氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。