Academic Life & Research

教育・研究

ヒミコ九州説が生まれた背景を近代史の視点から考える。特別講座「未曽有の大変局のなかでアジア共同体の未来を語る」第9回

2024.12.06

本学では、一般財団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座を開講しています。

今年は「未曽有の大変局のなかでアジア共同体の未来を語る」という全体テーマのもと、アジアの諸問題に関する専門家や有識者を講師として招へい。

全15回のオムニバス形式で講義を行います。

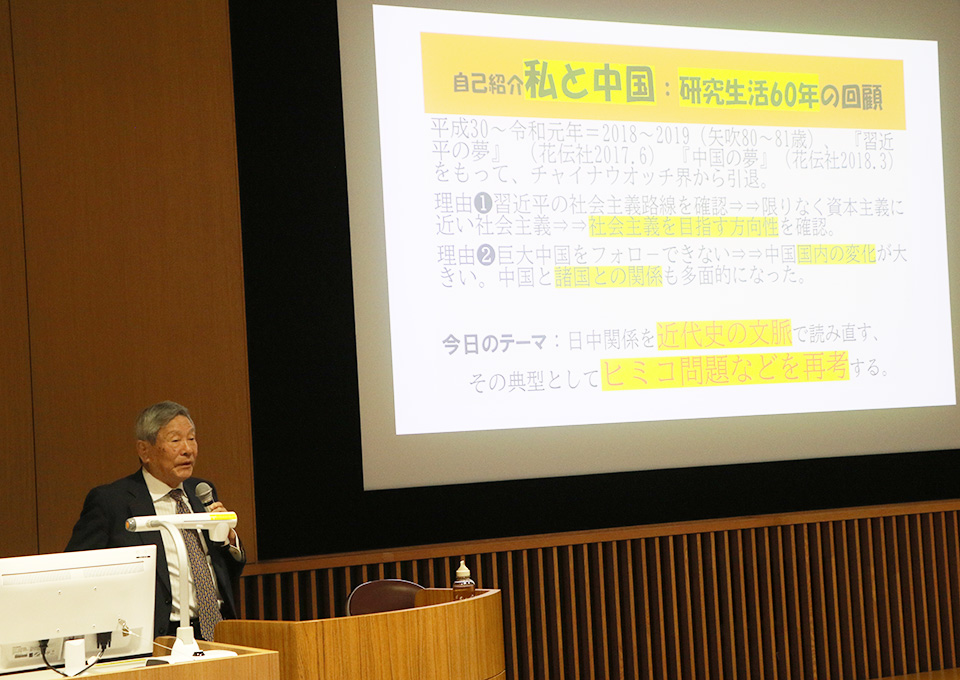

11/14(木)に開催された第9回は、講師として横浜市立大学名誉教授の矢吹晋氏にご登壇いただきました。

今回の講義テーマは「ヒミコ九州説が1910年に生まれた謎――古代史を近代史の中でひも解く」。

60年にわたり中国を研究し、多くの著書を持つ矢吹氏に、古代から続く日中関係を近代史の中で読み直す面白さと、その典型的な例である「ヒミコ問題」を中心にお話しいただきました。

講義は、天皇陛下の1992年訪中エピソードや、新元号「令和」が中国古典ではなく日本古典の『万葉集』から引用されたという政府発表についてなど、文化の側面から見た中国と日本に関する話題からスタート。

続いて、紫式部の『源氏物語』における「和魂漢才」「大和魂」の概念について言及し、漢籍(漢文で書かれた書物)を学んでいた紫式部は、中国から流入された知識や学問を基礎的教養として取り入れ、日本の実情に合わせて応用するという「和魂漢才」の立場を取っていたのではないかと考察しました。

矢吹氏

続いての話題は、今回の大きなテーマである「ヒミコの邪馬台国はどこにあるのか」について。

矢吹氏は「『邪馬台国』は『大和』のフリガナ」であり、「卑弥呼は百襲姫」とした著書を紹介し、独自の解釈を示しました。

九州説や畿内説などがあがる「邪馬台国はどこにあったのか」論争ですが、その出発点は1910年であるとし、「朝鮮併合という時代的背景や政治的な意図により、論争が巻き起こった」と語った矢吹氏。

そもそも『魏志倭人伝』には「邪馬台国」という記載が1箇所のみであり、その中で「倭国」と表記されている日本は「ヤマト」と自称しており、「邪馬台国」は「ヤマト」を(日本の万葉仮名のような)中国における「フリガナ」として読むのが通説であったと解説し、その根拠を説明しました。

講義後半は、「ペリーの白旗恫喝」の歴史教科書問題、田中角栄の「メイワク謝罪」などについて語り、矢吹氏が長年の幅広い研究で見てきた「史実に対する誤解や曲解」について説明しました。

最後に、「日本の失われた30年では経済成長が失われただけでなく、隣国中国の対日本への信頼が失われてきたことを思うと、対日不信を回復するために、何が必要かを分析すべき」(矢吹氏)として、講義を終えました。

講義終了後には受講者から「今日の講義は大変難しかったけれども、『物事の見方には絶対的なものはない』と学んだ」といった感想が寄せられました。

朱教授も、「多くの研究成果を手掛かりとして、歴史と現在、そして日本外交のあり方について多くのヒントを提示していただいた」と語りました。

同講座は本学学生が履修するほか、一般の方も受講可能な公開講座として開講されています。

各回の講師・テーマ、聴講のお申し込み方法は以下ページよりご確認いただけます。

一般財団法人ユーラシア財団 from Asia 助成 特別講座

https://www.tyg.jp/koukaikouza/oneasia/index.html