Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「ポストコロナの世界とアジア」第6回報告:国境を越えて「持ち歩ける」社会保障の必要性を学ぶ

2020.11.02

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「ポストコロナの世界とアジア―アジア共同体への新しい可能性」第6回講座を10/30(金)に開催。

「コロナ時代の社会保障――北東アジアの危機と機会」というテーマで、日本女子大学教授の沈潔氏にご講演いただきました。

日本女子大学教授 沈潔氏

今回の講義のテーマは、特に日本を含む北東アジアにおいて、コロナ禍において“外国に住む”人が弱者となり、生活が脅かされている現状を学ぶとともに、国を超えた社会保障・社会福祉制度の構築という問題提起をしていただきました。

社会保障とは、人間の生活や安全を保障するための仕組みです。

グローバル化が進み、人々が国を問わず働く場所や結婚相手を選べるようになる中で、年金や失業保険、介護医療保険といった社会保障についても国境を越えて受給権を継続できるなど、“持ち歩ける”社会保障システムが求められています。

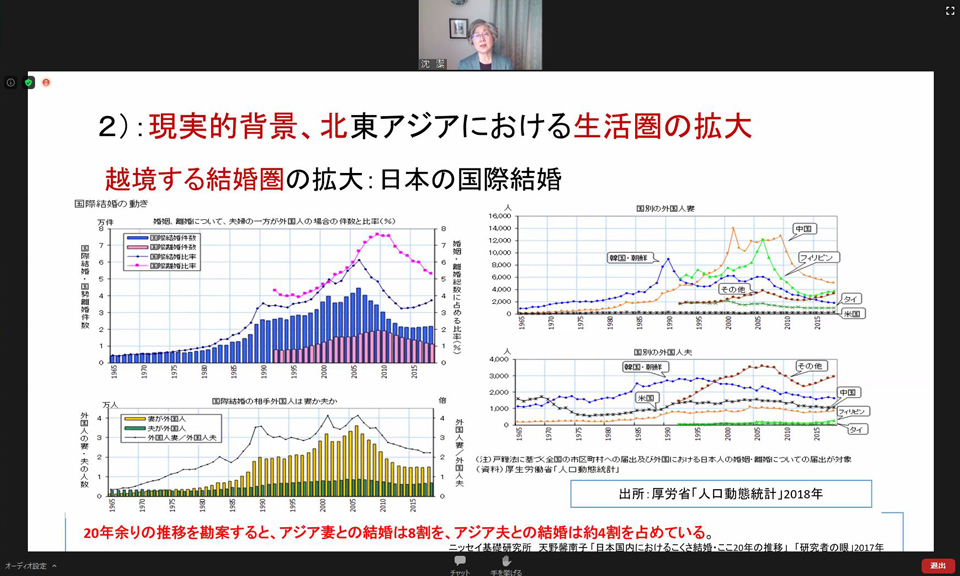

講義では、まず、日本を含む北東アジアにおいて、実際にどのような理由で人々が国境を越えて移動しているのか、「結婚圏」「移住圏」「福祉圏」という3つの視点からお話しいただきました。

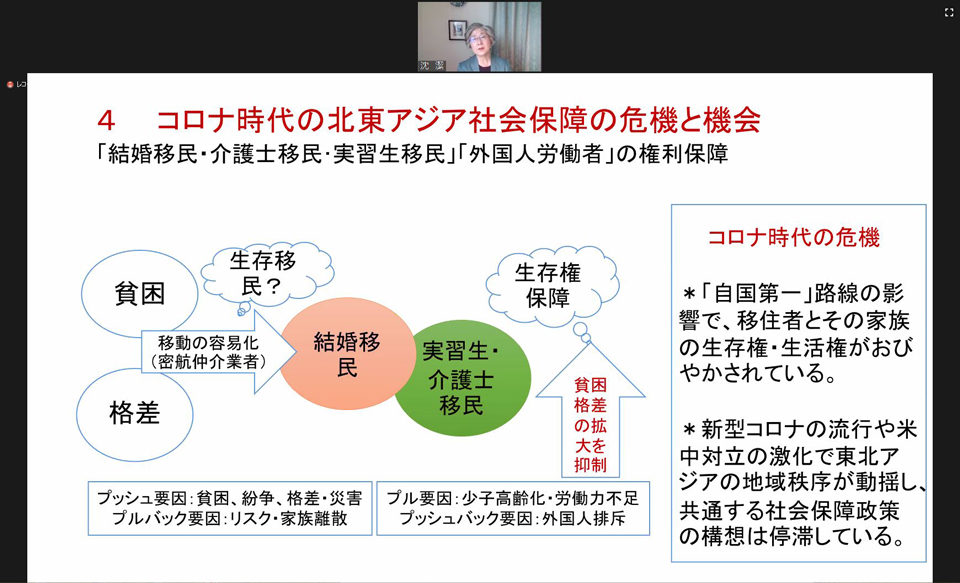

国際結婚の拡大(結婚圏)、仕事の国際化による移住(移住圏)、そして日本に代表される福祉・介護系の外国人労働者のニーズ(福祉圏)、実はそのどれもが受け入れ国の少子化や高齢化による労働者不足に大きく関係し、ともすれば貧困・格差の再生産につながりかねないという危うい現状があります。

特に新型コロナウイルス感染症の発生以降、「自国第一」路線をとる国が増え、結婚移民、介護士移民、実習生移民、外国人労働者といった人々に対する差別・排斥行動が世界で頻発。

生存権を保障する社会福祉制度の必要性が増しています。

一方で、日本はアジアの社会福祉についてリーダーシップを取る立場にあることも解説。

社会保険制度の中でも注目度の高い「介護保険制度」はアジアの中では日本が先行して導入し、韓国や台湾、中国が同様の制度を試行しはじめるなど、日本をモデルとした社会保障の基盤づくりが進んでいるそうです。

講義の最後には「コロナ禍の危機を機会に変える」というお話もあり、アジアにおける社会保障ネットワークの構築という大きな問題提起に対し、日本の果たす役割や民間の協力の必要性を考えさせられる講義となりました。

本講座は2021/1/8(金)まで、1/1(金)を除く毎週金曜日の13:00~14:30にZoomウェビナーによるオンライン講座として開講。

次回は11/6(金)、テーマは「ポストコロナの中国の対外経済関係と日本」(講師:科学技術振興機構・特任フェロー 大西康雄氏)です。

一般の方々は無料で受講可能ですので、以下URLより事前登録の上、ふるってご参加ください。