Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「ポストコロナの世界とアジア」第8回報告:中国と諸外国との国境を巡る関係性を見る

2020.11.17

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「ポストコロナの世界とアジア―アジア共同体への新しい可能性」第8回講座を11/13(金)に開催。

「中国の国境問題」というテーマで、東京大学名誉教授 石井明氏にご講演いただきました。

東京大学名誉教授 石井明氏

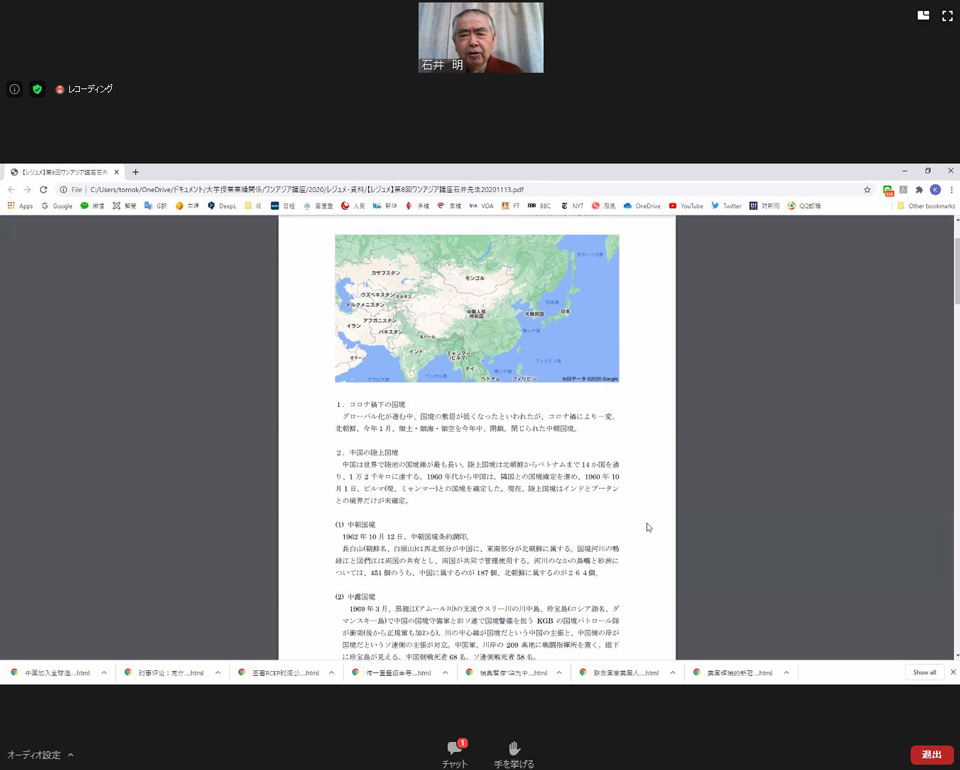

今回の講義は、中国の「国境」がテーマ。

まずはコロナ禍での変化として、北朝鮮が今年1月に領土・領海・領空を閉鎖(今年いっぱい)したことをお話しいただきました。

その後は、中国と陸上・海上で接している隣国との国境を巡る情勢の歴史と今について、国ごとに紹介いただきました。

14カ国と接し2万2000キロに達するという世界で最も長い国境線(陸地)を有する中国では、1960年代から現在まで、隣国との国境を確定させる動きが続いています。

今回の講義では、北朝鮮、ロシア、モンゴル、インドとの国境問題について解説。

多くの国との関係正常化を進め、国境交渉を経て平和的に国境線を画定させてきた中国ですが、ブータン・インドとはまだ国境が未確定であり、特にインドは「棚上げ」状態で合意しつつも、今年6月にも両国の軍隊が国境線で衝突するという難しい状況にあることもお話しいただきました。

次に、海の領有権を巡る中国と隣国の状況について解説。

韓国との暗礁を巡る問題、日本との尖閣諸島問題、南シナ海での台湾、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ブルネイとの問題など、陸上と比べて解決が進んでいない状況とそれぞれの背景にある各国の事情を教えていただきました。

質疑応答では、南シナ海の領有権の中でも中国が主張する「九段線」についての見解を伺ったほか、中国とロシアが国境問題の解決に至ったポイントについても詳しく解説。

中国とロシアは両国の指導者や国民感情に二国間の関係性改善を進めたいという共通認識があったことで国境問題の交渉が進んだという当時の状況に触れつつ、日本の国境問題についても、二国間の領土以外の関係改善、国民感情の共通認識を育むことが解決への道筋づくりにつながるという見解が示されました。

本講座は2021/1/8(金)まで、1/1(金)を除く毎週金曜日の13:00~14:30にZoomウェビナーによるオンライン講座として開講。

次回は11/20(金)、テーマは「世界の食糧問題――中国の輸入増による日本への影響」(講師:農林中金研究所主任研究員 阮蔚氏)です。

一般の方々は無料で受講可能ですので、以下URLより事前登録の上、ふるってご参加ください。