Academic Life & Research

教育・研究

テーマは「SDGsと大学教育」。SDGsフォーラムを学園祭と同日開催

2022.10.24

10/15(土)、学園祭「フェニックス祭~郷郷祭り~」の同日開催企画として「SDGsフォーラム」をZoomウェビナーで開催。本学の在学生や教職員に加え、教育関係者をはじめとする一般の方々にも多数ご視聴いただきました。

昨年同様、学園祭同日にオンライン開催されたSDGsフォーラム

本学では、3学部の教員から成る特別研究チーム「SDGs教育プログラム開発研究プロジェクト」を組織しており、今年度はSDGsにフォーカスしたESD(Education for Sustainable Development:持続可能な開発のための教育)を大学教育にどう活かすかを研究しています。

SDGsフォーラムもその一環であり、今回のテーマは「SDGsと大学教育」。

その分野に知見の深い講師2名を迎え、オンライン上でご講演いただきました。

前・千葉商科大学准教授/現・環境省自然環境局 生物多様性主流化室長の浜島氏による講演の様子

最初にご講演いただいたのは、環境省自然環境局の浜島直子氏。

今夏まで千葉商科大学に出向し、准教授を務められた経験をもとに「ESDと大学教育の意義」という演題でお話いただきました。

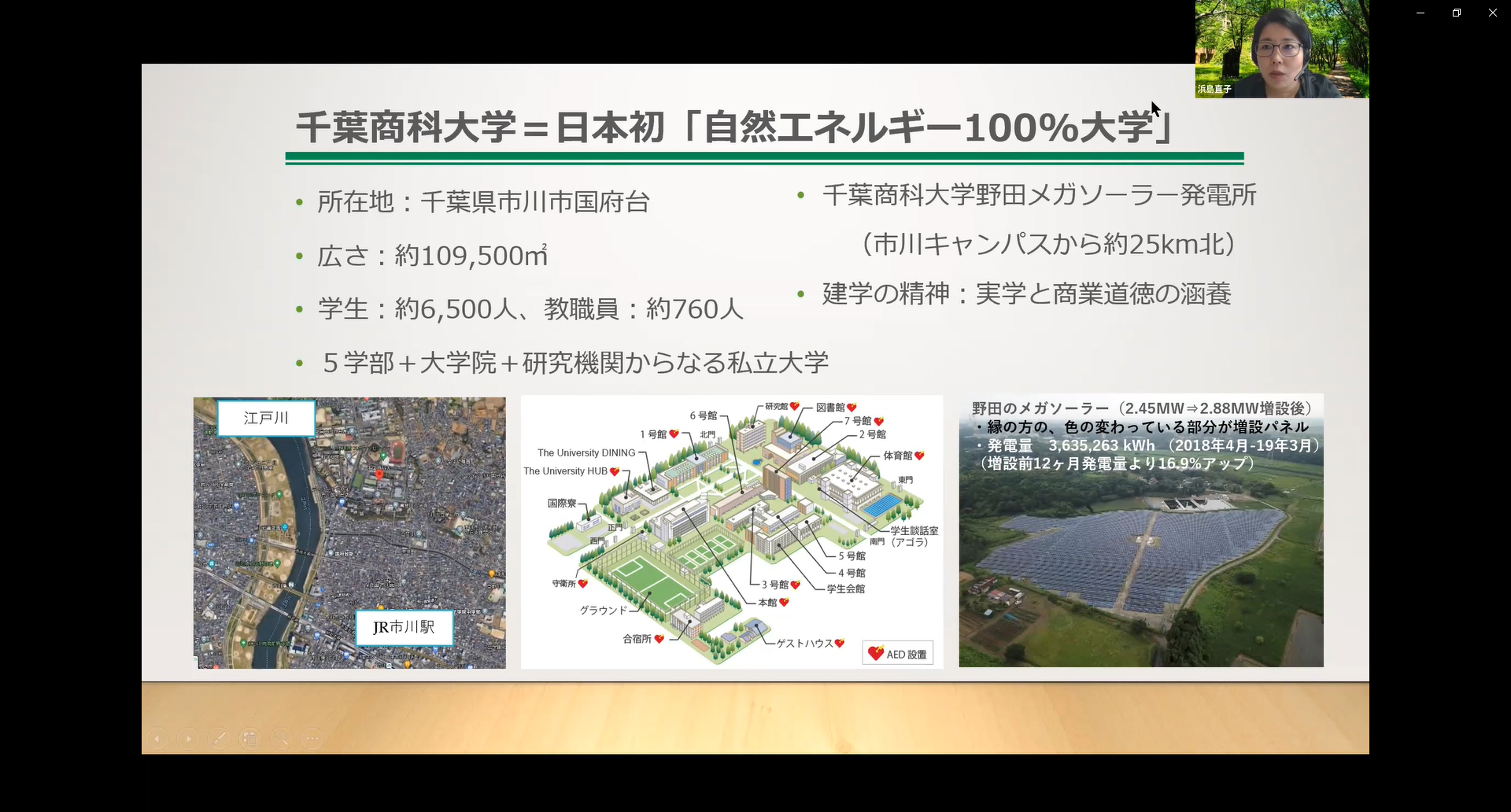

大学所有のメガソーラー発電所などで「創るエネルギー」と、大学で「使うエネルギー」を同量にする取り組みを行う千葉商科大学の事例を紹介

千葉商科大学は、日本初の「自然エネルギー100%大学」として知られており、浜島氏はその事例を詳しく解説。

「当初は自然エネルギー100%を達成できるか不確実だったが、先に達成を『宣言』し、とにかく動き出したことが実現につながったのでは」と分析しました。

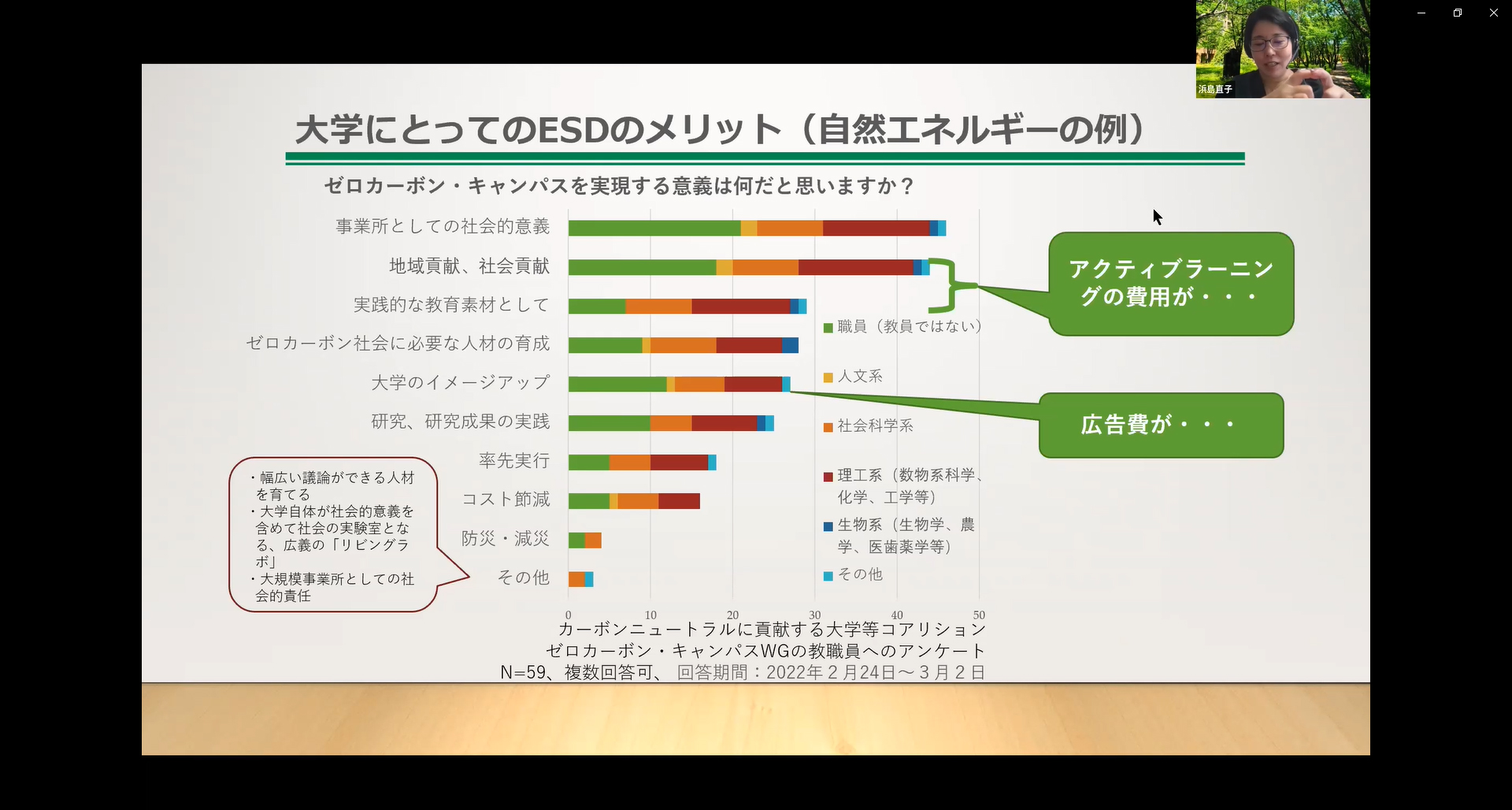

そして、「自然エネルギー100%大学」の実現は、学生自身がSDGsに関心を持つきっかけを生んだり、大学のイメージアップにつながったりするのはもちろん、実践的な教育素材として活用できる側面もあると語りました。

学内に「SDGsの現場」を設けることでアクティブラーニング費の削減にもつながる、といった解説も

浜島氏は最後に、大学期におけるESDの重要性を強調。

「化石燃料への課税など、痛みを伴ってでも必要な政策を選択できる人間を育てるには、大学期の学びが重要なのではないか」と締めくくりました。

上智大学名誉教授を務める傍ら、NPO法人開発教育協会(DEAR)を通じてESD教育の普及啓発にも携わる田中氏による講演の様子

続いてご講演くださったのは、上智大学名誉教授の田中治彦氏。

「大学教育とキャンパスにSDGsをいかに取り入れるか」という演題でお話いただきました。

田中氏はまず、SDGsについて改めて解説。さらに、「今後、学生たちが社会で活躍する時期にSDGsは重要なキーワードとなるため、学生たちはSDGsに関する学びを求めている」と大学教育にESDを取り入れる意義を語りました。

現在の大学生にとってSDGsは「人生を貫く一大問題」であり、学びのニーズがあると解説

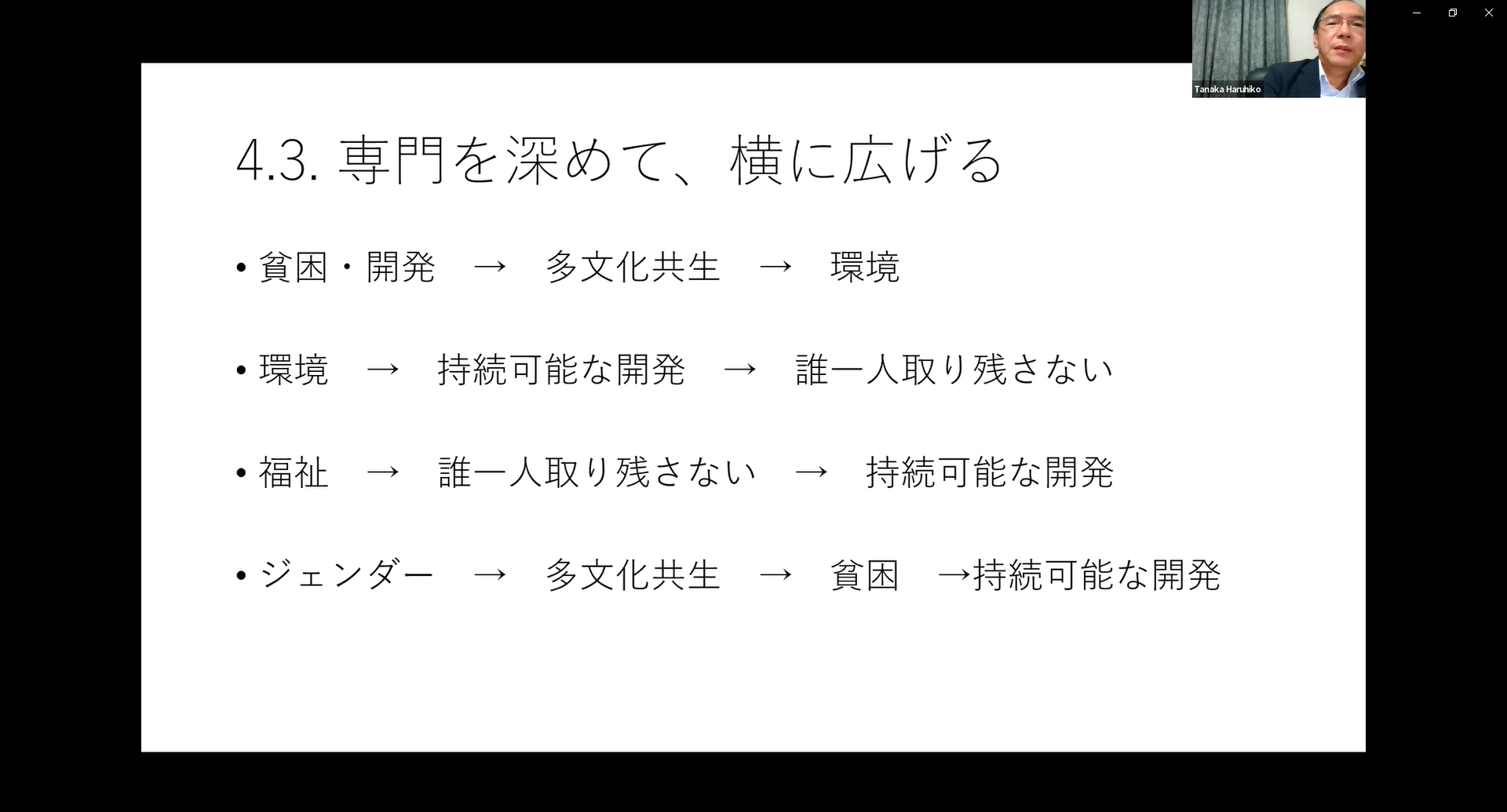

その後、ご自身の上智大学での経験をもとに、授業に取り入れる方法を具体的に提示。

教員の専門分野を軸にして横に広げていく方法や、複数の教員の得意分野を組み合わせて講義を行う方法などを教えてくださいました。また、授業だけでなくキャンパスにSDGsを取り入れるためのアイデアも示唆いただきました。

田中氏は最後に、SDGs学習の課題にも言及。

現状のSDGsには「核と平和」の観点が欠けており、「これからは『SDGs+核・平和』の教育が必要になるだろう」と語りました。

ESDを大学の授業に取り入れるための具体策を解説する田中氏

大学教育にESDを導入する意義や、授業に取り入れる具体的な方法を学ぶことができた今回のフォーラム。

講演後には講師陣に多くの質問が寄せられ、終了間際まで活発な質疑応答が行われました。

これまでに開催されたSDGsフォーラムについてはこちら

私たちは今後どのような社会を目指すべきか?のヒントを探る。「SDGsフォーラム」開催報告

コロナ禍がSDGsにもたらした影響を3つの視点から解説するウェビナー、国内外から約100名が参加

「SDGs時代のキャリア形成」について考えるオンラインフォーラムを開催